認識暗物質與暗能量:揭開宇宙「看不見」的真相

當我們仰望夜空,以為看到無數星星和銀河已經窺見宇宙的全貌,但天文學家會告訴你,其實我們看到的不過只是宇宙冰山一角。大部分的宇宙,既不是星星,也不是行星,更不是肉眼可見的東西。根據現代天文學觀測和理論模型,組成宇宙的物質和能量,超過九成都是我們無法直接看見的──它們就是「暗物質」(Dark Matter)和「暗能量」(Dark Energy)。即使在生活中我們接觸不到,但它們卻決定了宇宙的未來和命運。這篇文章會深入淺出帶你認識這兩個現代宇宙學的關鍵主角。

宇宙的大拼圖:我們其實只看到一小部分

首先,讓我們來看看「宇宙組成」這道難題。根據美國太空總署(NASA)及普朗克衛星(Planck)等現代天文觀測,科學家發現宇宙中的普通物質(即我們熟悉的原子所組成的物體,包括地球、星星、銀河、空氣等等)只佔了宇宙全部的約5%。那剩下的95%究竟是甚麼?這就要談談暗物質和暗能量:

- 暗物質:約27%,它看不見、摸不到,但有「質量」和「重力」的影響。

- 暗能量:約68%,是一種推動宇宙加速膨脹的神秘力量。

或者可以這樣比喻:如果宇宙就像一盞百年老店出售的糖水,裡面的椰奶只是小部分可見配料,但湯底(暗物質)和調味(暗能量)才是主體和靈魂,偏偏從外表完全看不出端倪。

什麼是暗物質?從宇宙搖籃到銀河旋轉

早在1930年代,天文學家茲威基(Fritz Zwicky)觀察銀河系群的運動時,發現它們的旋轉和聚合速度遠超過目測的質量應該產生的重力。這好像你看一班人拉拔河,但以為就一兩個壯漢,實際上繩子的另一頭還藏著重量級選手。幾十年後,美國天文學家羅賓·魯賓(Vera Rubin)詳細研究銀河的旋轉曲線(rotation curves),發現銀河邊緣的星體自轉速度不會隨距離減慢(本應像太陽系行星般,外圍速度應該較慢),反而保持高速。

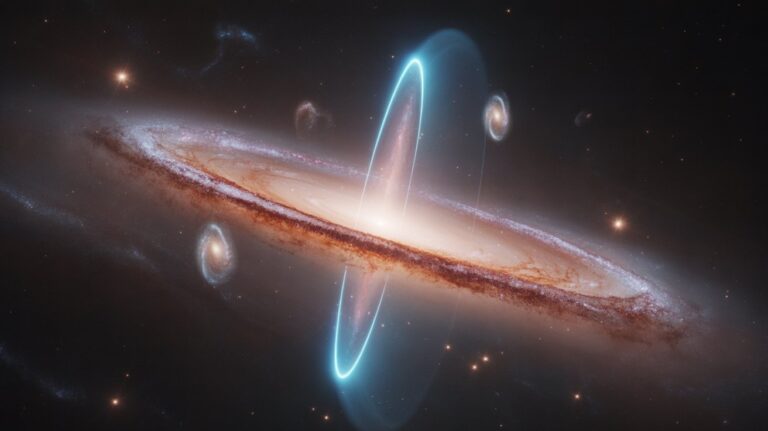

這種現象唯一能解釋的,就是銀河中存在大量「看不見」的質量──即暗物質。它不會發出光,不吸收或反射電磁波,所以望遠鏡看不到,但我們可以間接感受到它的「重量」或影響。後來,從「引力透鏡」(gravitational lensing)現象──包括光線在宇宙中被不明物體偏折的現象──我們進一步確認暗物質的存在。

暗物質的性質:看不見卻無處不在

如何形容暗物質?想像你身處沙井旁邊,有風卷起垃圾雜物,但你完全看不到風,卻能確定風的存在。暗物質也一樣,無法用現有傳統方法直接偵測(例如光或熱),但又間接地、強烈地影響著銀河和宇宙的大結構。

根據觀測,暗物質的幾個主要特點如下:

- 不與光作用:普通物質會發光或反射光,暗物質不會,這使我們只能透過它的重力效應推斷其存在。

- 無法直接偵測:至今沒有任何實驗裝置能真正捕捉到暗物質,連強大的地下探測器也是「捕風捉影」。

- 大量遍布宇宙:從銀河尺度到宇宙最大尺度(宇宙網絡),暗物質都深度參與結構形成。

暗物質是甚麼?我們知道與不知道的部分

儘管暗物質的間接證據大量存在,但「它本身究竟是甚麼?」卻是近代物理門徒都未能解答的大哉問。

最常見的假設是暗物質是一種全新型態、極少與普通物質作用的粒子。包括:

- WIMPs(Weakly Interacting Massive Particles,弱互作用大質量粒子):這是模型中最火熱的候選者,一種質量大但只透過重力和弱核力與其他物質互動的粒子。實驗嘗試探測至今,仍未有斬釘截鐵的結果。

- Axions(軸子):一種非常輕質量、難以捕捉的粒子,正被全球多個團隊以不同技術嘗試尋找蹤影。

另外也有人提出暗物質可能不一定是粒子,或許是重力理論需修正,但現時物理界多數認同暗物質的「粒子假設」最符合現有觀測。

有趣的是,暗物質的「冷」與「熱」也很重要。冷暗物質(cold dark matter)行動遲緩,有助於大型宇宙結構(例如星系團、銀河系)的形成。根據宇宙微波背景輻射(Cosmic Microwave Background)和大型天文觀測,冷暗物質假設Fits the data best,目前亦是主流理論。

暗能量:推動宇宙加速膨脹的主因

說到暗能量,這是比暗物質更「無形」的存在。自愛因斯坦提出廣義相對論以來,這個理論其實預設宇宙不是靜止的,有機會是收縮或膨脹。1929年哈勃(Edwin Hubble)發現遙遠星系正在遠離我們,標誌宇宙膨脹的證據。但,令人驚訝的是,從1998年起,兩組研究團隊分別以超新星為「標準燭光」測量遠方星系,發現宇宙膨脹不僅沒有減慢,還在越來越快。

這種加速膨脹,違反了普通重力論下「萬有引力應帶來減速」的常識。就好像你觀察地面車輛本來因摩擦會越來越慢,結果居然加速向前,說明必有某種「推動力」在發揮作用。天文學家把這種力量叫做「暗能量」。根據重力效應,暗能量對宇宙空間造成一種「負壓力」或「反向重力」,導致空間本身實際上在以越來越快的速度膨脹。

暗能量的本質:仍然充滿謎團

暗能量的本質至今未有確切答案,主流假說有兩大方向:

- 宇宙常數Λ(Lambda):愛因斯坦提出的Λ,是一種宇宙空間「本身」就有的能量密度,不隨時間減少,好像真空裡也暗藏著能量。

- 動力學場(如quintessence):這是更先進的理論,認為暗能量是隨時間變化的動態場,其密度不一定恆定,例如像有「活性」的場在宇宙間作用。

目前所有觀測(如宇宙微波背景、超新星、星系分佈測量)都指向某種幾乎均勻充斥宇宙的暗能量,在大尺度下維持宇宙整體的加速膨脹。

或許我們可以這樣比喻:暗能量就像你煮湯時鍋底那把火,你沒看到明火,但湯越滾越熱你感覺到它存在。暗能量不容易偵測,卻一直在幕後推動宇宙不斷擴大。

我們如何研究這兩個「看不見」的角色?

面對看不到摸不著的暗物質與暗能量,現代天文學家主要依靠間接方式去了解和「描繪」它們。例如:

- 大規模星系分佈:透過SDSS、DESI等大型天文巡天,統計上分析宇宙結構如何演變,推敲暗物質及暗能量的影響比例。

- 宇宙微波背景:分析早期宇宙150億年前微弱殘留輻射中的細微「皺紋」,可計算出暗物質與暗能量比例。

- 引力透鏡效應:背景星系和星體的光線經過暗物質聚合區域時會彎曲,從而間接「描繪」出暗物質的分佈。

- 地下探測器與對撞機:如LUX、XENON等用極為敏感的材料嘗試捕獲暗物質粒子的碰撞蹤跡,而大型強子對撞機(LHC)也正尋找各種可能的暗物質候選粒子。

- 超新星觀測:以標準燭光釐定遠方宇宙膨脹速率,並反演出暗能量的參數。

生活中的暗物質與暗能量:和我們有何關係?

雖然這兩個名詞聽起來遙不可及,但其實它們已深深影響著我們的生活與未來。正如你看不見的電磁波(WiFi、GPS訊號等),雖然「無形」,但帶來深遠的影響。暗物質如果不存在,我們的銀河無法團結成形,太陽系、地球可能根本無法存在,更不要說生命。而如果沒有暗能量,宇宙膨脹會受重力吸引調控,甚至會收縮,最終走向結束。

我們對暗物質和暗能量的研究,令人類思考「我們在宇宙中的定位」和「未來的終極命運」。是永遠冷冷地膨脹?還是可能將來大逆轉?這些都關乎於暗能量真正的本質。

挑戰與未來:為什麼這麼難捉摸?

暗物質與暗能量的難題,挑戰著現代物理和天文學最根本理論。探尋暗物質粒子的本質需要極為敏銳、資本及技術要求高的儀器;而暗能量更像是「宇宙學間諜」,只能從大尺度、整體效應抽絲剝繭推敲。未來十年,期待如歐洲宇航局Euclid、NASA的Roman太空望遠鏡等大型計劃,能提供更多資料突破現時僵局。

同時,也有理論物理學家嘗試以「修正重力」等理論去解釋這些現象,人工智慧技術正投入此領域,協助資料分析,加快突破。

結語:看不見的世界,推動宇宙大業

暗物質與暗能量,聽起來遙不可及,卻是組成我們宇宙的根本。它們既不耀眼,亦難以觸摸,卻用自身的「沉默」決定了宇宙的命運。每一次抬頭仰望夜空,不妨想想,你眼中那億萬顆星,其實正「浮沉」在看不見的神秘力量之中。

未來,隨著人類技術、知識與想像力進步,我們或許有一天會真正「看見」暗物質與暗能量,進一步揭示宇宙的終極祕密。縱使路途遠,但正是這些「看不見」的部分,啟發我們不斷去追尋真相,拓展科學的疆界。