行星的光環:宇宙中的瑰麗圓舞線如何形成?

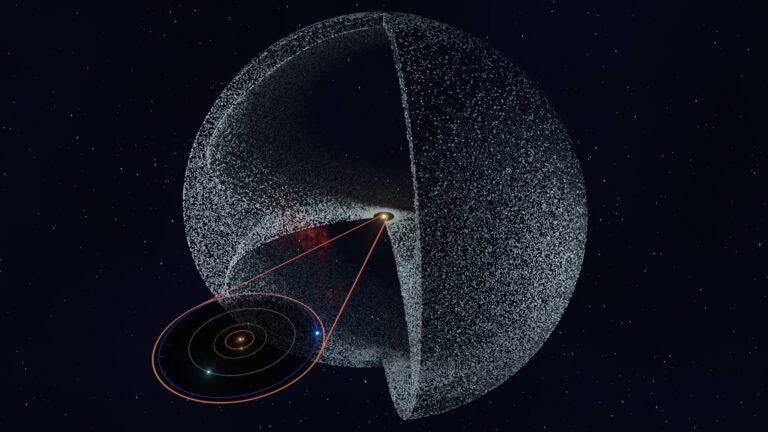

當我們仰望夜空,很容易想像浩瀚宇宙中,每個行星都是孤獨地漫遊。可是在太陽系裡,有幾顆巨大的行星身邊圍繞著美麗的光環(system of rings),像為牠們圍起光芒的圓舞線。當說到光環,多數人第一時間想到土星(Saturn),因為其巨大的光環極為壯觀。不過,其實在太陽系中,木星(Jupiter)、天王星(Uranus)、海王星(Neptune)也各自擁有自己的光環,只是較不顯眼。那麼,究竟是甚麼原因令某些行星有光環,而地球和火星卻沒有?這些壯觀的結構又是怎樣形成的?

光環,其實是甚麼?——從近看與從遠看

先澄清一點,行星的光環絕不是像「光圈」那麼光滑或一片光帶那樣。實質上,光環是由無數的小塊物質組成的,它們可以大如小山,也可以細如沙塵,大多以冰和岩石為主。想像一下,小巴不停圍繞著一個大圓環行駛,但彼此之間又有千差萬別的尺寸和軌道。由地球望向土星,看到的是一圈閃爍的『帶』,但如果人在土星附近看,其實看到的會是一個個獨立的小天體在繞圈飛行。

土星的光環最為壯觀,由成千上萬塊冰和岩石碎片組成,當中夾雜著塵埃。這些物質反射太陽光,所以才看上去明亮異常。木星、天王星、海王星的光環就顯得暗淡和稀疏,需要用強力望遠鏡或者太空探測器才能觀測到。

光環源自哪裡?——幾個可能的來源

要探討光環的起源,我們可以綜合天文學家目前的多種理論。這些理論可以大致歸納成以下幾類:

- 衛星破碎:光環物質可能來自行星小型的衛星(moon)因碰撞、受潮汐力撕裂等原因而碎裂。舉例來說,如果有一個小衛星太接近巨行星,它所受的潮汐引力(tidal force)會遠大於其自體引力,最終導致解體。這個過程有如把一顆巨型芝麻湯圓(小衛星)推太近處於熱水的湯碗邊緣(巨行星),外力太強湯圓會崩裂並四散。

- 彗星與小天體的撞擊:不少行星經常受到彗星或小型天體(如小行星)的撞擊,這些撞擊產生大量碎片。當碎片未能聚合成新的衛星,就有機會留在行星附近,慢慢形成環繞的光環。

- 原始雲氣盤殘留:太陽系形成初期,行星周圍曾有大量氣體和塵埃雲(protoplanetary disk)。部分遺留物因為無法合併到行星和衛星系統中,於是保留下來,成為光環。

土星的光環年齡眾說紛紜;根據太空船『卡西尼號』(Cassini)的觀測,新近研究發現土星光環極可能較我們想像的新(可能只得幾千萬年)。而類似過程亦可能重複發生,即光環可以逐漸消散,再因新撞擊等事件而再次形成。

為甚麼光環多出現在巨行星?

令人疑惑的是,為何地球或火星沒有顯眼的光環,反而是太陽系外區的大型行星才有?其實這背後有物理原因:

- 引力夠大:巨行星如木星或土星本身有極強的引力,可以有效捕捉且長期保持大量軌道碎片,不易被拋離或撞回星球上。

- 較少『清場』:地球、火星等陸地行星(terrestrial planets)因為體積和引力較細,捕捉碎片的能力有限,而且大多碎片在太陽系早期時期已被移除或撞擊消失。

- 潮汐作用明顯:巨行星可以產生很強的潮汐力,使臨近的小衛星難以生存,容易被撕裂成碎片,形成環。

換個比喻,巨行星就像一間大戲院,場地夠大,容易收納更多觀眾(碎片)。地球就像小型家庭影院,場地太細,觀眾(碎片)很快就離場,留不下。

土星的璀璨光環:為甚麼稱得上獨一無二?

土星的光環系統之所以特別,是因為它覆蓋範圍極大,而且非常明亮。根據『卡西尼號』等探測器的數據,土星的主要光環系統厚度僅幾十米,但橫向直徑卻有十萬公里以上,相比之下如同一張極薄、極闊的唱片。光環的大部分由接近純淨的冰粒組成,而這些冰粒面積大、反光強,令光環看上去像中文水墨畫中一抹亮白般搶眼。

部份天文學家認為,土星現時光環可能是早期一枚冰質小衛星被潮汐破壞後解體的結果。因此現在這個壯觀的環帶其實是一個暫時的現象——再過幾千萬年,這些冰碎片因長時間被引力拉扯和太陽光加熱,可能會逐步掉落土星消失。

木星、天王星及海王星的光環:為何不如土星壯觀?

雖然巨行星普遍有光環,但只有土星的光環顯得極其壯觀,這是甚麼原因?其中一個決定性因素是光環的「原材料」和「新鮮度」:

- 冰含量高 vs. 岩石塵埃多:土星光環的主要成分是反光強的冰,令光環在陽光下遠比岩石和塵埃明亮。而木星、天王星和海王星的光環,則主要是塵埃和較少純淨的冰,故不易反光,難以肉眼觀察。

- 碰撞和補充速度:木星的許多小衛星相互碰撞會產生塵埃,形成鬆散而昏暗的光環,但隨時間逐漸耗散。反之,土星因光環較新,且一直有衛星碎片和冰粒源源不絕補充,令光環更加明顯。

天王星和海王星的光環非常黯淡,很難直接看到。此外,這些行星的光環通常較窄小,塵埃被電磁力和太陽風等帶走,維持不久,因此觀感上如薄紗環繞,沒有土星那種「刀疤熹微」的光彩。

潮汐力與羅氏界——行星光環的科學基礎

要明白光環為甚麼能存在,必須了解一個關鍵概念:羅氏界(Roche limit)。這是行星周圍一個特殊的半徑範圍——如果一個天體(如冰衛星)太接近行星,會受到巨大的潮汐力而崩潰解體。

例子如下:一個雪糕球(模擬小衛星)放置於一個有磁力的碗(行星重力場)內,當雪糕太近碗的邊緣時,便被拉扯得越來越鬆散,最終分解。羅氏界之內,很難有大型衛星長存,通常只剩細碎的物質圍繞環繞行星形成環。

而如果在羅氏界之外,有足夠多的物質,則有機會聚合形成真正的衛星。這也是為甚麼一般行星的光環都位於羅氏界內,而衛星則分布於更外圍。

光環的結構變化與『牧羊衛星』

若細看土星的光環,可以發現當中有不少間隙——最著名的就是卡西尼縫隙(Cassini Division)。其實,光環結構會受到很多小型衛星(牧羊衛星)影響。這些衛星的引力會像牧羊犬一樣,驅趕著光環物質,維持光環的窄小輪廓和平滑度,有時甚至會帶來複雜的波紋或清除出空隙。不少牧羊衛星在光環內部或邊緣徘徊,牽引著塵埃和碎片軌道的微調。

光環與生命的關係?——來自最新天文研究的觀點

有研究指出,如果太陽系早期的地球曾有過光環,將會大大影響地球的氣候和光照分布,甚至可能對生命的演化造成深遠影響。例如,一個大型光環可能反射或遮擋陽光,導致地表溫差變大。不過,目前沒有證據顯示地球或火星過去曾有持久的光環系統。

而在目前人類觀測到的太陽系外行星(系外行星,exoplanet),科學家亦發現一些大型行星周圍似乎存在厚重的環狀結構。這顯示光環不單是我們太陽系的特有現象,而是宇宙行星演化過程中的常見元素。

結語:行星光環是短暫還是永恆?

行星的光環究竟會存在多久?根據觀測和理論,光環其實是一種「瞬間恆常」的宇宙景觀——以人類一生來看,它們十分穩定,但以宇宙歷史的大時鐘來說,光環總會有產生、消失的循環。光環的誕生和消亡,既離不開物理定律的牽引,也與宇宙中的偶然碰撞有關。

下次當你在香港的街頭仰望夜空,記住即使土星的光環在都市燈火下難以裸眼看見,但在遙遠的太空,它們正以獨特的美態見證宇宙的變幻無常。科學家仍然努力著尋找光環的更多秘密,每一個新發現,都讓我們對宇宙的壯麗與複雜理解更進一步。