穀神星:小行星帶的奇珍,比你想像的更有趣?

在我們夜空裡,除了熟悉的行星、明亮的恆星與偶爾出現的流星外,還有一群遊走在火星與木星之間的小天體——小行星。它們看似不起眼,但其中有一顆名為「穀神星」(Ceres)的天體,卻在太陽系研究與行星形成的理解上扮演了關鍵角色。這篇文章要帶你一步步認識穀神星:它到底是行星還是小行星?為何科學家如此著迷?而它的獨特之處又對我們瞭解地球甚至生命的起源有何啟示?

從歷史到分類:穀神星的身世之謎

穀神星在1801年被義大利天文學家皮亞齊(Giuseppe Piazzi)發現,當時他以天神或農業相關的命名習俗,稱之為「穀神星」。最初發現時,它被認為是行星,因為在那個時代,人類已經在尋找火星與木星之間假想的行星。隨著更多相似天體被發現,科學家開始把這些天體歸為小行星(asteroids)或行星小天體的群體。

直到2006年,國際天文聯合會(IAU)在行星定義上做了調整,穀神星被重新分類為「矮行星」(dwarf planet),成為太陽系內繼冥王星後另一個被明確認定的較大矮行星之一。這個分類意味著它有足夠質量成為圓形(重力使其接近水準衡),但未清空其軌道周圍的其他物體——也就是說,它在小行星帶中還保有許多同夥。

大小與外觀:比城市更大的“小天體”

穀神星的直徑約940公里,體積雖然僅為月球的幾百分之一,但在小行星帶中它是最大的單一天體,所以常被視為該地帶的「領頭羊」。從天文望遠鏡或太空探測器的影像來看,穀神星表面並非像小石頭那樣崎嶇無序,而是呈現比較平滑的圓球狀,顯示其內部曾經或仍具有足夠的重力來讓表面塌平或重塑地形。

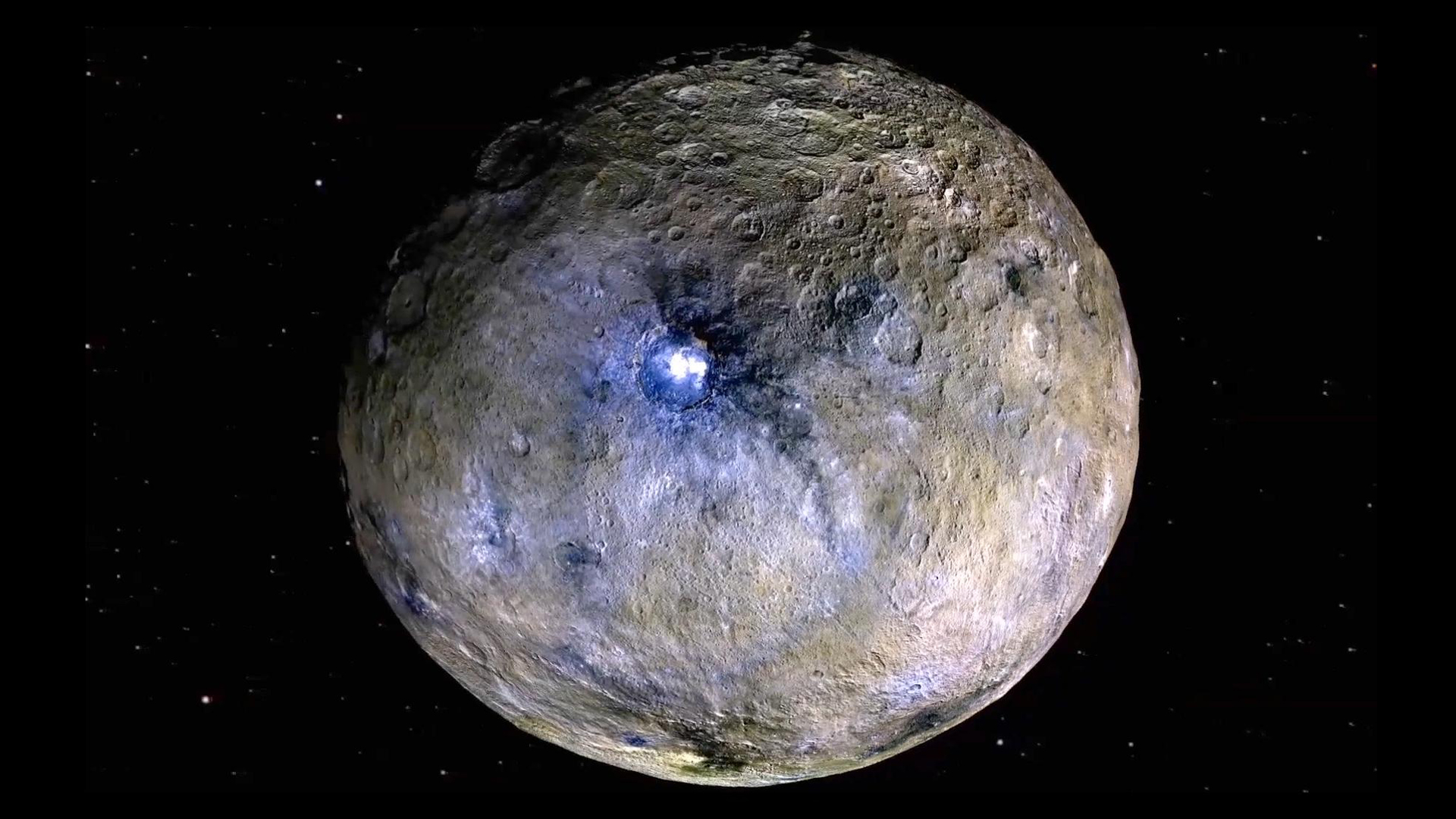

2015年美國太空總署(NASA)的黎明號(Dawn)太空船抵達穀神星並進行近距離觀測,提供了大量高清影像與資料。這些影像揭示了穀神星表面有亮斑、凹坑、山脊與一些看似類似冰的地層,這些特徵都成為研究的重點。

水與冰:穀神星最讓人興奮的特徵

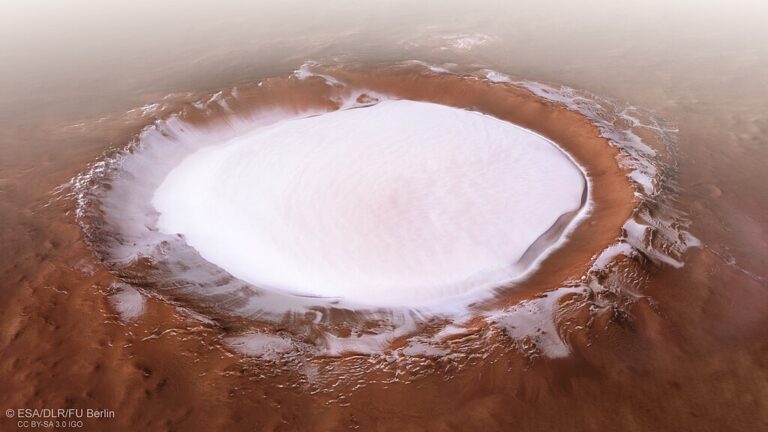

穀神星最吸引科學家注意的,是它表面與近地表可能含有大量的水或水冰。黎明號的儀器測到表面反射率與光譜特徵,以及重力與質量分布,綜合推論出穀神星內部的組成不只是岩石,還有相當份量的冰與可能的液態水層。這意味著,這顆看起來冷清的小天體,實際上可能像一顆被冰雪包覆的“微型世界”。

在天文與行星科學中,發現水是非常重要的。水不只影響地質過程(例如冰的融化會引起地形變化),也與生命出現的條件有關。雖然不能直接說穀神星上有生命,但它的水-冰世界性質讓科學家把它列為研究早期行星系統內水分配與有機物運輸的重要樣本。

亮斑之謎:為何有些地方那麼耀眼?

黎明號抵達後,其中最令人驚訝的發現之一是穀神星表面的亮斑(bright spots)。這些亮區在卡通般的明暗對比下格外醒目,特別是在名為Occator坑的巨大撞擊坑內,亮斑形成了一個明亮的“星盤”狀結構。

科學家透過光譜分析發現,這些亮斑的主要成分是硫酸鹽(像是碳酸鈉或氯化鈉的鹽類),這些物質在穀神星上被認為是由含鹽的水從地下滲出或噴發至表面後,水分蒸發留下鹽晶造成的。換句話說,當地下的含水鹽水流或噴出到低壓的表面環境時,水會凍結或昇華,留下高度反射的鹽層,形成亮斑。

這個發現非常重要,因為它直接指向穀神星內部仍有活動或在地質上的“新鮮”物質被帶到地表。對行星科學家來說,這是一個強烈的訊號:穀神星不是一顆死寂的岩石,而是可能擁有動態內部過程的小型世界。

地質活動:冰火交織的證據

除了亮斑,穀神星表面還有其他證據顯示曾經或正在發生地質活動。例如,某些區域有平坦且較少的撞擊坑,暗示表面被相對年輕的物質覆蓋或再生。還有一些像溝槽與山脊的地形,可能是由冰的流動或內部收縮所產生。

黎明號的重力測量也提示穀神星內部可能存在密度不均的結構,這可能是岩石核心與外層冰殼的分層。某種程度上,穀神星像是一個層狀結構的“洋芋”,中央較重、外圍較輕,這樣的結構也支持了它曾經有過熱源使內部重組的假說。

為何穀神星對我們這麼重要?

第一,它是研究早期太陽系組成與演化的關鍵。穀神星可能保存了大量早期太陽系的原始物質(像是水與有機物),而這些物質直接關係到地球上水資源與有機化合物的來源。透過研究穀神星,科學家可以推測在行星形成時,像地球這樣的行星如何獲得水與其他揮發性物質。

第二,它示範了由小天體驅動的地質與化學過程。即使是尺寸小於1000公里的天體,也可能有活躍的內部過程與表面更新,這改變了我們對於「行星活動需具備龐大質量」的傳統觀念。

第三,穀神星提供了未來資源與探測的可能性。在更遠的未來,人類若發展太空採集或建立前哨基地,含水的天體將是重要資源來源。水可以提供飲用水、拆解生成火箭燃料(氫與氧),對於深空探測與太空經濟具有實際價值。

穀神星與生命的可能性:能說「有」嗎?

要回答穀神星上是否有生命,目前仍缺乏直接證據。它確實同時擁有生命存在的某些必要條件:水(或曾有水)、有機物和能量來源(例如放射性衰變或潮汐加熱,雖然後者在穀神星並不明顯)。然而,生命形成還需要更複雜的化學與穩定環境長時間演化。目前可以說的是,穀神星是研究「生命起源條件」的寶貴樣本,但並不能直接斷言它上面有生命。

黎明號任務的貢獻與啟示

黎明號在穀神星停留的時間提供了前所未有的近距離觀察機會。它的相機、光譜儀與重力儀等設備讓科學家能夠繪製出高解析度的地形圖、分析表面成分並估算內部結構。這些資料幫助科學家建立起穀神星是一個含冰的層狀天體,並能解釋亮斑與某些地形的成因。

更深遠的意義在於,黎明號示範了如何以離心力與離子推進等新技術長期環繞並探測多個小天體,為未來更經濟的深空探測開了先例。

如何在夜空中找到穀神星?

對於業餘觀星者來說,穀神星不是裸眼可見的亮星。它的亮度通常介於8到10等之間,需要望遠鏡或良好的雙筒望遠鏡與黑暗的觀測環境才能觀察。由於穀神星位於小行星帶,其在黃道附近運行;你可以透過天文軟體或觀星應用查詢當前位置,再用星圖對照尋找。

結語:一顆小天體的大意義

穀神星雖然尺寸不大,卻在我們理解太陽系如何形成與演化的拼圖中佔有重要一片。它是一顆含水冰與鹽類、可能仍有地質活動的矮行星,展示了即便是較小的天體也能擁有動態化學與地質過程。從黎明號的發現到未來的研究計畫,穀神星提醒我們:探索不僅屬於巨大的行星,還有那些藏於黑暗帶內、默默訴說著太陽系早年故事的微小世界。

下次當你仰望夜空,想到火星和木星之間那道看不見的帶狀宇宙時,不妨記得穀神星——一顆表面閃爍著鹽晶、內部藏著冰與古老物質的小世界,它或許就是回答我們「水從何而來?」以及「行星如何演變?」這類重大問題的關鍵之一。