【深度認識】極超新星

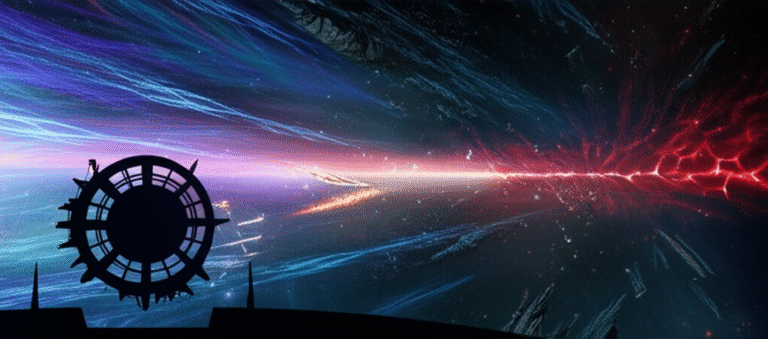

當我們仰望夜空,有時會想像那些閃爍的星星,其實就是遙遠太空中的巨型實驗室,不停發生著我們難以想像的劇變。在浩瀚宇宙的百萬顆星體中,有一種現象,比一般超新星更為震撼、更稀有、更令人咋舌:這就是「極超新星」(Superluminous Supernova, SLSN)。今天就讓我們從頭認識這個令科學家驚嘆的天文奇觀,並以貼近日常生活的語言,揭示其種種神秘面紗。

極超新星是甚麼?

說起「超新星」(Supernova),你或許已經聽過:當某些巨大的恆星到達生命終點時,會發生劇烈爆炸,把本身的物質拋射到太空,這就是超新星。然而,「極超新星」是一種比一般超新星更稀有、更明亮、能量更高的爆炸現象。它的英文名叫 Superluminous Supernova,意思就是「超級明亮的超新星」。

一般超新星已經非常耀眼,但極超新星的亮度可以達到普通超新星的十倍乃至一百倍!簡單來說,如果我們把一般超新星比作煙花,極超新星就好似煙花廠一次性把十幾箱巨型煙花一齊點著,燦爛得令人難以直視。

極超新星的發現及歷史

科學界對「極超新星」這個分類的認知,其實非常新。首批極超新星是在21世紀初才被天文學家發現,最著名的個案發生於2006年(即 SN 2006gy)。科學家們當時被它的光度嚇呆了,因為傳統模型無法解釋何以如此明亮。自此之後,越來越多望遠鏡偵測到這類「超乎尋常」的爆炸。目前已被確認有數十宗,但由於極超新星極罕見,每年全世界也只發現十多宗。

基本參數大揭秘

那麼,極超新星有甚麼「硬數據」呢?讓我們逐一拆解:

- 體積:極超新星本身是一場爆炸現象,並不是恆星,也不是一個固定「物體」,無法像地球或太陽那樣直接量度直徑。但在極超新星爆炸發生時,噴出的氣體雲團體積非常大,往往迅速膨脹成直徑上光年級數的巨大殼層。例如,某些極超新星爆炸後三、四個月,外殼已膨脹至超過 10^16 公尺,差不多等於 1,000 個太陽系的直徑。

- 質量:發生極超新星的母恆星(progenitor star),初始質量一般在 50 至 200 個太陽質量之間(太陽質量:約 2×10^30 公斤)。相比下,太陽是屬於中等大小的恆星,約 1 個太陽質量,而地球只有 3×10^-6 個太陽質量。

- 爆炸能量:極超新星釋放出的總能量高達 10^52 至 10^53 焦耳(Joule),大約是一般超新星的 10 倍;這相等於太陽一生幾十億年能量總和的 10 倍有多!

- 與地球距離:極超新星發生在非常遙遠的星系,目前觀測到的,大多距離地球數億至數十億光年。例如著名的 SN 2006gy,距地球約 2.4 億光年。而距離太陽最近的恆星 Proxima Centauri,也只約 4.24 光年,可見極超新星的遙遠。

- 溫度:爆炸最初階段時,極超新星的表面溫度高達 20,000 至 50,000 開爾文(Kelvin),是太陽表面溫度(約 5,800 K)的 3 至 8 倍!這也是為何極超新星特別明亮。

- 成分:極超新星噴出的物質主要包括氫(H)、氦(He)、碳(C)、氧(O)、鎂(Mg)、矽(Si)、鐵(Fe)等重元素,視乎母恆星質量及演化階段而定。當中大量金屬元素是由於母星內部長期的核融合(nuclear fusion)產生。

- 自轉、公轉時間:極超新星主要描述爆炸本身,並無一個固定「星體」可以量度自轉或公轉。不過,觸發爆炸的母恆星大多自轉極快,自轉期可以由數小時至數天不等。

由以上數據可見,極超新星在體積、質量、溫度和能量上,絕對是太陽和地球無法相比的「宇宙巨擘」。

極超新星與太陽、地球的比較

為方便理解,讓我們用一些「生活化」的比喻,把極超新星和我們熟悉的太陽、地球比較一下:

- 明亮程度:假設有一顆極超新星距離跟太陽一樣近(當然實際上不可能),它在夜空的亮度遠超滿月,甚至相等於午夜的太陽。相比下,太陽是天空中最亮的恆星,但單獨計算光度,極超新星足以把一整個星系照亮。

- 體積/範圍:爆炸時產生的氣體雲團體積巨大,早就超越地球與太陽間的距離(約1.5億公里,1天文單位AU),最快數星期已可膨脹至數個太陽系直徑;而地球就只是一顆直徑 12,742 公里的「微塵」。

- 釋放能量:以一個極超新星爆炸能量(10^53 J)來說,足以讓地球所有人口用上數百億年而不會缺電。太陽的能量當然很巨大,但即使太陽消耗 100 億年,也不能「一次過」釋放這樣的能量。

- 元素貢獻:我們地球上的金、銀、鐵、鎳等重金屬,其實很多來自這類早年的極超新星爆炸,這些大爆炸讓宇宙變得「多姿多彩」。

極超新星的形成原因

極超新星的成因至今依然是科學界熱烈研究話題,目前比較確定有三大主要類型:

- 對電子-正電子對湮滅(Pair-instability supernova):這類只會在極為大質量的恆星(> 130 太陽質量)出現。當恆星核心溫度極高,會產生大量伽瑪射線(gamma ray)。隨著溫度繼續升高,伽瑪光子會「撞」出電子-正電子對,結果核內壓力驟減,整顆恆星崩潰爆炸,完成摧毀,不留黑洞或中子星。

- 磁星驅動型(magnetar-powered supernova):有些極超新星的超高亮度,推測是因為爆炸後產生了極高速自轉、超強磁場的「磁星」,這些磁星不停釋放能量使爆炸變得異常明亮。

- 質量回落型(fallback supernova):有些理論認為,極超新星爆炸時部份物質沒有拋射出去,而是「掉頭」掉回母星,進一步釋放巨量能量,使亮度升級到極超新星級別。

值得一提的是,不同類型的極超新星在光譜和演化曲線上有分別(專業稱作光度曲線 Light Curve),是天文學家分類的重要依據。

對宇宙的影響與貢獻

極超新星不只是壯觀,更是宇宙進化的關鍵角色。它們:

- 把大量重元素(如鐵、金、鋅等)「播灑」到太空,成為未來新星和行星的材料來源,換句話說,沒有極超新星就沒有地球,甚至沒有人類!

- 釋放出強大的輻射和宇宙射線,甚至改變星系氣體的分佈。

- 有助觸發鄰近星雲塌縮,催生新一代恆星。

- 是天文學家研究宇宙遠古時代星系演化的「燈塔」,因為這些爆炸極為明亮,甚至在幾十億光年外也能看到,猶如宇宙的霓虹燈。

正因如此,天文學家極希望理解極超新星的各種細節,包括形成條件、爆炸機理、所產生的元素等。你或許會意外,其實我們每天身體中或手機裡的部分重金屬,正是極超新星的「遺產」。

最新科學進展與未來展望

近十年,隨著大型光學望遠鏡如「泛星計劃」(Pan-STARRS)、「薩賽爾望遠鏡」(Zwicky Transient Facility)等加入,極超新星的發現數字持續上升。借助多色光譜分析(Spectroscopy)和跨波段觀測(包括紅外、X光、射電),天文學家不僅能掌握極超新星的「年齡」、「距離」、「元素分布」,更能反推早期宇宙的物理條件。

2022 年,科學家透過「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡」(JWST)更進一步觀測到早期宇宙的極超新星,讓我們有機會窺探第一批恒星消亡的過程。極超新星所引起的科學熱潮,現正推動觀測、理論模擬和計算物理等多個領域協同發展。

結語:宇宙中最明亮的「煙花」

極超新星的誕生,是宇宙為生命編寫的序曲。如果沒有這些巨型爆炸,地球就不會有如此多樣的元素,沒有我們的山川、礦石、人體骨骼,我們的iPhone、座頭金飾,甚至連氧氣都不會存在於地球大氣中。極超新星不僅僅是一個天文現象,更深遠地改變著整個宇宙的命運。

所以,當你今晚再次仰望星空,不妨想一想自己的身體、自家的手機,與幾十億光年外瞬間閃爍過的極超新星,竟然也有著微妙的聯繫。我們的宇宙,正是以如此壯麗而深邃的方式連結著每一個你和我。

期待你繼續跟我一起,探索更多宇宙之謎,感受這些遙遠天體如何以超乎想像的力量,豐富我們平凡的地球生活。