從紅移到宇宙微波:用生活例子理解「宇宙膨脹」

你有沒有想過,為什麼越遠的星系,看起來走得越快?你可能以為是它們在宇宙中飛奔,但更貼切的說法是「宇宙本身在伸展」。就像香港地鐵尖峰時段,月台上人潮不是個別乘客特別厲害,而是整個人流一起推動前進——宇宙裡的星系也差不多,並非自己主動加速逃離,而是空間本身在「變大」。本文會用貼近日常的比喻,帶你由零開始理解:宇宙膨脹到底是什麼、我們如何知道、它如何影響時間與距離、為何不會把你家和太陽系一起拉長,以及「加速膨脹」和暗能量(dark energy)又是怎樣的一回事。

宇宙膨脹不是爆炸:更像橡皮麵包發酵

先釐清一個常見誤解:宇宙膨脹不是一次在空間中發生的爆炸,而是空間本身隨時間擴張。想像一個正在發酵的麵包麵團,葡萄乾就是星系。隨著麵團膨脹,每顆葡萄乾彼此之間的距離都在增加,但葡萄乾沒有在麵團裡「飛」;是麵團把它們帶開。宇宙的情況也相似:星系之間距離拉遠,並不是它們各自用火箭推進。

另一個常見比喻是貼滿小點的氣球。當你吹大氣球,點與點之間的距離同樣拉開。重要的是:沒有哪個點是絕對中心。對氣球表面上的每個點而言,它都看見其他點遠離自己。宇宙膨脹最難想像之處,就在於「沒有宇宙外面」,膨脹是整個三維空間的度量在變大,而非在某個外部空間中擴散。

我們如何知道宇宙在膨脹?哈勃–勒梅特定律

1920年代,天文學家觀測到遙遠星系的光譜被「紅移」(redshift):光的波長被拉長,像消防車遠離時警笛音調變低的「多普勒效應」(Doppler effect)。不過在宇宙學中,主導紅移的並非星系在空間中的移動,而是空間本身在伸展,把光的波長一起拉長,稱為「宇宙學紅移」(cosmological redshift)。

把紅移數據對星系距離作圖,你會看到一條漂亮的直線:越遠的星系,退行速度越大,這就是哈勃–勒梅特定律(Hubble–Lemaître law):v = H0 × d。這裡的 H0 叫哈勃常數(Hubble constant),表示每單位距離的膨脹速率。它不是「一個物體的加速度」,而是宇宙整體尺度隨時間增長的速率指標。

今日我們用「距離梯」(distance ladder)和宇宙微波背景(CMB)等方法量度 H0,但不同方法間存在著「哈勃張力」(Hubble tension):本地宇宙的觀測略高於早期宇宙推算,這是宇宙學前沿熱門研究課題,但不論哪個數值,宇宙正在膨脹已是鐵證。

紅移不只是速度:空間伸展如何拉長光

想像你在港鐵車廂內用彈簧玩具,若車廂突然變長,彈簧也被拉長。光在宇宙中傳播的波長就像那條彈簧,當宇宙尺度因膨脹而增加,光的波峰與波峰之間的距離也被拉開。這種紅移由尺度因子(scale factor, a(t))控制:今天到達我們眼睛的光,其紅移 z 與發出當時的宇宙尺度的比例有關,1 + z = a(今天)/a(發射時)。

這個觀點強調:紅移不是單純因為源頭「逃走」造成,而是光在穿越一個不斷伸展的舞池時,被地板拉長了步伐。

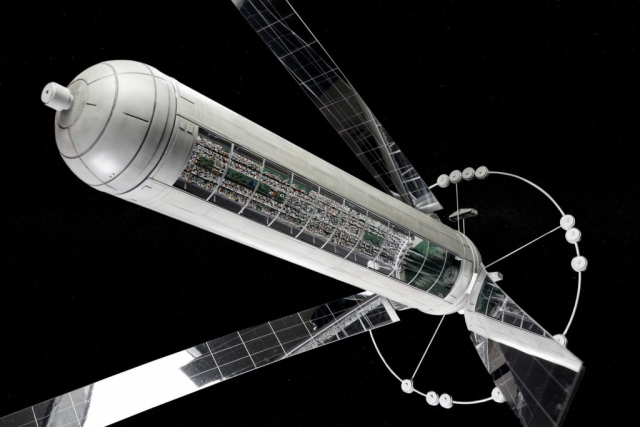

標準模型的舞台:弗里德曼–勒梅特–羅伯遜–沃克(FLRW)宇宙

廣義相對論(General Relativity)告訴我們,物質與能量決定時空幾何。若我們把宇宙在大尺度上視為均勻且各向同性(各個方向統計上相同),其幾何可用 FLRW 度規描述。這個模型的關鍵是尺度因子 a(t),它隨時間改變,代表宇宙的「尺」在變長或變短。當 a(t) 增加,就是宇宙膨脹;若減少,就是收縮。

尺度因子如何隨時間演化,由弗里德曼方程(Friedmann equations)支配。它們把膨脹率 H(t) = ȧ/a 與宇宙中的能量成分連結:物質(matter)、輻射(radiation)與暗能量(dark energy)。每種成分隨膨脹的稀釋方式不同:物質密度 roughly 隨 a^-3,輻射更快,隨 a^-4,而暗能量若像宇宙常數(cosmological constant, Λ)那樣,密度近乎不變。這些差異決定了宇宙在不同時代的主導物理與膨脹節奏。

不是一切都被拉長:為何你家不會被宇宙拉扯

很多人會問:既然宇宙在膨脹,為何我們的身體、地球、甚至銀河系沒有變大?關鍵在於引力與其他作用力會在小尺度上把物體束縛在一起。就像你把一張橡皮布拉伸,如果有幾個磁鐵把硬幣緊緊按住,硬幣之間就不會被拉開。宇宙膨脹只在「未被束縛」的大尺度上表現明顯:星系團之間的尺度上才看得出。

對於太陽系、銀河系,重力結合足夠強,局部的引力平衡壓過宇宙的膨脹。甚至在銀河系附近的本星系群(Local Group),我們和仙女座星系(M31)因重力互相吸引,正以約每秒 110 公里靠近,這是膨脹背景上的局部運動(peculiar motion),完全可能反向而行。

哈勃半徑、可觀測宇宙與「超光速」退行

另一個令人困惑的點:如果宇宙膨脹,會不會有星系以超過光速遠離?答案是:可以,但這不違反相對論。因為相對論限制的是「穿越空間的局部速度」不能超光速,而宇宙膨脹是「空間本身伸展」。在足夠遠的距離上,退行速度 v = H × d 可以超過 c,但那不是物體在局部穿越空間的速度。

哈勃半徑(Hubble radius)約為 c/H0,直觀上是「超過這個尺度,空間膨脹帶走光的速度與光本身差不多」。不過,是否能看見某處天體,還涉及更精細的視界概念,如粒子視界(particle horizon)與事件視界(event horizon),它們取決於整個膨脹史,而不只是當下的 H0。可觀測宇宙(observable universe)的半徑目前約 460 億光年,遠大於宇宙年齡乘以光速,正是因為空間在光行途中持續伸展。

大爆炸不是「從一點爆開」:時間與熱史的開端

「大爆炸」(Big Bang)這名字容易讓人誤以為有個空中的炸點。更精確的說法是:若沿著 FLRW 模型回溯時間,尺度因子會趨向零,密度與溫度趨向極高,這是理論解中的「奇點」(singularity)。但我們不必把它想成一顆炸彈,而是宇宙的早期狀態極熱、極密、極均勻。此時宇宙充滿高能輻射,粒子誕生、湮滅、結合,逐步冷卻出我們熟悉的物質世界。

當宇宙約在大爆炸後 38 萬年,溫度降至約 3000K,電子與質子結合形成中性氫,光子不再被四處散射,第一次自由穿行,遺留的餘溫就是今天偵測到的宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background, CMB),溫度約 2.725K,微小的溫度起伏記錄著當時的密度不均,正是日後星系的「種子」。

為何宇宙這麼均勻又幾乎平坦?暴脹理論

標準熱大爆炸模型在面對幾個謎題時顯得吃力:為何 CMB 在遙遠方向上溫度幾乎一致(地平線問題, horizon problem)?為何空間在幾何上極接近平坦(平坦性問題, flatness problem)?暴脹(inflation)是一個在超早期宇宙發生的指數級快速膨脹階段,能同時解釋這兩點。

暴脹把一小塊原本彼此有因果聯繫的區域拉伸到比可觀測宇宙更大,讓我們今天看到的各方向像是「早就協調好」的均勻性;同時快速膨脹會把任何曲率稀釋得極小,像一個小山丘在被放大到足球場大小後看起來幾乎平坦。量子漲落經暴脹拉伸,成為日後大尺度結構的種子,這與 CMB 的統計特性吻合。

雖然暴脹的具體機制與「暴脹子」(inflaton)的物理仍未定論,但它提供了成功的框架,解釋了我們觀測到的初始條件。

加速膨脹與暗能量:把宇宙推開的「背景壓力」

1990年代末,超新星 Ia 型(supernova Ia)的距離–紅移觀測揭示:宇宙不僅在膨脹,而且在加速膨脹。這意味著有一種成分帶來「負壓力」(negative pressure),在廣義相對論的方程中相當於提供排斥性的重力效應。我們把它稱為暗能量(dark energy)。

最簡單的暗能量模型是宇宙常數 Λ,它的能量密度隨時間幾乎不變,壓力 p = −ρc^2。若 Λ 為主導,遠期宇宙會呈現指數膨脹(de Sitter expansion)。替代理論則包括隨時間改變的暗能量(如 quintessence)或對重力理論本身的修改(modified gravity)。目前來自 CMB、重子聲學振盪(BAO)、超新星等多重證據支持一個簡潔的「ΛCDM」模型:冷暗物質(cold dark matter)加上宇宙常數,成功描述從早期到今天的大尺度宇宙。

至於哈勃張力,或許暗示我們對早期物理或宇宙成分仍有未理解之處,但無論如何,膨脹與加速膨脹的整體圖像在多重證據上極為穩固。

宇宙的「時間表」:從輻射主導到暗能量主導

如果把宇宙比作接力賽:早期由輻射主導,膨脹快速但密度掉得更快;接著物質接棒,星系在重力下長大,形成網狀的大尺度結構;近幾十億年來,暗能量上場,膨脹開始加速,讓星系之間的空隙越來越大。這場接力賽影響了天體形成與演化的時鐘,亦決定了我們今天能看到多遠、看到什麼。

膨脹如何影響「距離」的定義?

在日常生活中,距離就一個數字;在膨脹宇宙裡,距離有多種定義,各有用途:

- 共動距離(comoving distance):隨著宇宙一起伸展的座標距離,方便比較不同時代的位置。

- 固有距離(proper distance):在某一時刻「凍結宇宙」量度的真實尺長,會隨時間改變。

- 光度距離(luminosity distance)與角徑距離(angular diameter distance):把光有多暗、角度有多小與真實距離連結的工具,考慮了紅移與幾何效應,因此在不同紅移下表現不一樣。

這些距離的分別,使得宇宙學觀測像會計科一樣需要精準換算;但當我們把它們放在同一個 FLRW 舞台,所有數字會彼此對上。

香港的日常視角:從街燈到宇宙微波

如果你在清晨跑步,會看到街燈隨著霧氣顯得散開,那是微粒把光散射、拉長你的視覺路徑。宇宙中的光則在億萬年時間尺度上被膨脹「拉長」。又比如說,你搭電梯上中環的高樓,離地面越遠,俯視的視野越廣;同樣,我們望向更遠的宇宙,其實也在回望更早的時間,像翻看城市成長的相簿:從今日的星系叢,到年輕的星系,再到更遠處的氫霧與 CMB。

未來的命運:永遠加速,還是物理反轉?

如果暗能量真是宇宙常數,宇宙會持續加速膨脹,星系彼此更孤立,遠處的光最終紅移到幾乎不可見。這個遠期圖景有時被戲稱「寂靜的長夜」。若暗能量隨時間變化,命運可能不同:有些模型預言膨脹趨緩,有些甚至走向「大撕裂」(Big Rip),在極端負壓力下連星系以至原子結構都會被撕開。不過,目前觀測較支持接近宇宙常數的溫和路線。

常見誤解速解

- 「宇宙有中心嗎?」沒有。在均勻膨脹的幾何下,每個位置看出去都像是其他地方在遠離。

- 「紅移就是多普勒效應嗎?」部分是,但宇宙學紅移主要是空間伸展造成,與在靜止空間中移動的多普勒效應不同。

- 「膨脹會不會把我們拉長?」不會。局部束縛系統由重力、電磁力等維持,不受大尺度膨脹影響。

- 「有東西在宇宙外面嗎?」膨脹不是向外擴張到某個容器,而是空間度量本身改變。「外面」不是必需的概念。

我們如何持續檢驗這幅圖像?

新一代巡天如歐幾里得(Euclid)、羅曼太空望遠鏡(Nancy Grace Roman)、Vera Rubin 天文台,將以更精細的重子聲學振盪、弱引力透鏡(weak lensing)、超新星數據,測繪宇宙的膨脹史與結構生長,同步檢驗暗能量與重力理論。微波背景的偏振、重力波背景的追尋,也可能揭露暴脹的痕跡。哈勃張力是否指向新物理?未來數據將給出答案。

結語:把宇宙當作一個會呼吸的空間

宇宙膨脹的概念,乍聽抽象,實則有跡可循:從星系紅移的線性關係,到宇宙微波背景的餘溫,再到大尺度結構的分佈,證據相互扣合。把宇宙想像成一個會呼吸的空間——在最初的暴脹中急促擴張,在物質時代放緩,近來又因暗能量而加速。這種「呼吸」不會撼動你的住所與身體,卻悄悄塑造了星系之間的距離、我們能看見的邊界,甚至宇宙的最終命運。

下次你仰望夜空,試著想像:那些星光在路上被空間一點一滴拉長,才成為你眼中的微弱亮點。宇宙的擴張,不只是天文學家手中的方程式,也是一段長達 138 億年的集體旅程——我們正隨著這張膨脹的「宇宙車票」,一起向未來前行。