【深造物理】量子電腦怎樣運作?錯誤如何校正?

如果以坐地鐵做比喻,傳統電腦像是乖乖按路線圖走,一條路一條路試;量子電腦則像同時把所有可能路線「疊在一起」,再用干涉把錯的路徑相互抵銷,讓對的路徑被放大。這聽起來有點玄,但其實背後全是嚴謹的物理與數學。本文會帶你由零開始理解量子電腦的核心原理:量子位、疊加、糾纏、干涉、量子閘與電路、演算法、雜訊與錯誤校正,以及目前主流硬體平台。讀完你將知道量子電腦「為什麼有機會更快」、又「為什麼這麼難做」。

什麼是量子位(qubit)?為何比傳統位元更「會變通」

傳統位元(bit)只有兩個狀態:0 或 1。量子位(qubit)則是量子系統的兩個能級(例如電子自旋、光子的偏振或超導電路的兩個能階),可同時處於 0 與 1 的疊加(superposition)。用數學說,qubit 的狀態是 a|0⟩ + b|1⟩,其中 a、b 是複數振幅(amplitude),|a|² 與 |b|² 是量子測量(measurement)得到 0 或 1 的機率,且 |a|²+|b|²=1。

關鍵是相位(phase):a、b 不只大小,還有角度。相位讓不同演算路徑的振幅可以互相增強或抵銷,這就是量子干涉(interference)的力量。用直觀圖像,qubit 可被畫在「布洛赫球(Bloch sphere)」表面,球面上的每一點代表 qubit 的一個純量子態。傳統位元只有北極(0)與南極(1)兩點;qubit 則可以是球面上任何一點。

一旦你「觀測」(測量) qubit,它會「塌縮」到 0 或 1,且之後的行為就像傳統位元。所以量子計算的技巧是:在測量之前,精心設計一連串量子操作讓正確答案的振幅被放大。

- 疊加:像把硬幣拋在半空中,尚未落地前既不是正也不是反。

- 相位:不只是「有多少」,還有「指向哪裡」。相位是干涉的方向盤。

- 不可複製(no-cloning):未知的量子態不能被完美拷貝,這是量子世界的基本定律。

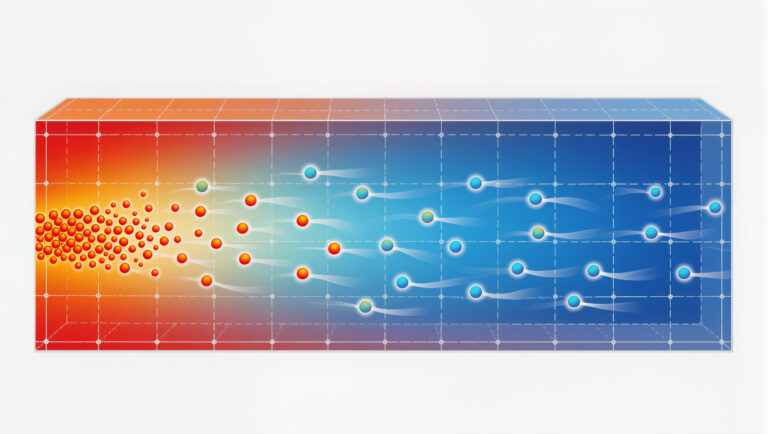

疊加與干涉:量子速度感的核心

干涉是量子電腦得以「聰明掃描」答案空間的原因。想像港島線與荃灣線是兩條可能路徑,振幅像是兩條浪的高度;如果相位剛好相反,兩浪會互相抵銷;如果同相,則加強。量子演算法的設計,就是把「錯答案」的振幅安排成彼此抵銷,而把「對答案」的振幅對齊同相,讓測量時中獎機率升高。

一個經典示例是馬赫-曾德爾干涉儀(Mach-Zehnder interferometer):把單一光子分到兩路,再在出口處合併,藉由調相,可以讓光子幾乎必定從某一個出口出來。量子電路的許多子程序本質上就是在做「路徑分流→調相→合流」的動作。

量子糾纏(entanglement):超越個別的相干

糾纏是多個 qubit 之間的量子關聯。兩個 qubit 若處於貝爾態(Bell state) (例如 |00⟩+|11⟩ 的正規化),你測到第一個是 0,就必然會測到第二個也是 0;測到第一個是 1,第二個也跟著是 1。這種相關性比任何經典隨機機制都強,違反貝爾不等式,但並不等於能超光速傳訊,因為結果仍是隨機的。

在量子計算裡,糾纏是「把問題拆散又連回來」的膠水。沒有糾纏,疊加只是各自為政,計算優勢有限。透過兩體閘(two-qubit gate)例如 CNOT 或 CZ,把 qubit 連結起來,演算法才能把整個答案空間的結構「印」在糾纏網絡上,最後用干涉抽取出有用的資訊。

量子邏輯閘(quantum gate)與電路:如何「編程」量子態

量子計算把每一步操作寫成量子閘(gate),整體是可逆的單位ary(單位化)演化(unitary evolution)。單一 qubit 閘改變布洛赫球上的位置;兩 qubit 閘建立糾纏。常見閘包括:

| 閘 | 作用 | 直觀 | 用途 |

|---|---|---|---|

| X | 把 |0⟩ 和 |1⟩ 互換 | 傳統 NOT | 基本邏輯翻轉 |

| Z | 對 |1⟩ 加一個相位 π | 轉動相位 | 干涉調相 |

| H (Hadamard) | 把 |0⟩ 變成 (|0⟩+|1⟩)/√2 | 製造疊加 | 展開搜尋空間 |

| S, T | 加固定相位 | 細緻調相 | 組成通用集合 |

| CNOT | 受控翻轉目標位 | 建立糾纏 | 多體邏輯、表面碼 |

任何量子計算都可以分解成單 qubit 閘加上某個固定的兩體閘(如 CNOT)的序列,稱為通用量子計算(universal quantum computation)。工程上還要考慮電路深度(depth)、拓撲連接(connectivity)與 SWAP 成本:在硬體上不相鄰的 qubit 要互動,得用 SWAP 把狀態搬到旁邊,這會增加誤差與時間。

量子演算法:不是「樣樣都快」,但在特定任務上可有結構性優勢

- Shor 演算法(Shor’s algorithm):把整數分解與離散對數歸約成找週期,用量子傅立葉變換(QFT)與相位估計(phase estimation)快速求得週期,對大數分解提供指數級加速。這關係到某些公開金鑰加密(如 RSA)的安全性。

- Grover 搜尋(Grover’s search):對於「沒有結構」的資料庫搜尋可達到平方加速,即從 N 次降到約 √N 次。核心是幅度放大(amplitude amplification),把正確答案的振幅逐步推高。

- 量子模擬(quantum simulation):用量子系統模擬量子系統本身(化學、材料、凝態),可避開經典電腦在指數級的維度爆炸。包括數位模擬(Trotterization)與變分法(VQE)。

- 變分量子本徵解器(VQE)與量子近似最佳化演算法(QAOA):屬於 NISQ(嘈雜中型量子, noisy intermediate-scale quantum) 時代的混合式量子—經典演算法,透過可調電路(ansatz)與經典優化器配合,嘗試在有限深度下找到化學能量或組合最佳化近似解。

- HHL 演算法:在某些條件下以量子方式求解線性方程組,為量子機器學習提供理論基礎,但輸入/輸出與條件限制嚴格。

重要的是認知邊界:量子電腦不會讓所有問題都變快。理論上可解的問題類別稱為 BQP(Bounded-Error Quantum Polynomial time)。它被認為包含某些超出傳統隨機多項式時間(BPP)的問題,但是否包含 NP-complete,學界並無證明。實務上,目前多數潛在優勢集中在結構豐富的代數問題、量子模擬與特定最佳化架構。

為什麼難:雜訊與退相干(decoherence)

量子態很脆弱,環境只要「偷瞄」一下就會破壞相位關係。兩個關鍵時間尺度:

- T1:能量弛豫時間,|1⟩ 掉回 |0⟩ 的時間。

- T2:相位退相干時間,疊加的相位記憶維持多久。

誤差類型包括位元翻轉(X error)、相位翻轉(Z error)、漏失(leakage)、交叉耦合(crosstalk)、閘誤差(gate error)、讀出錯誤(readout error)。工程上以門保真度(fidelity)衡量準確度,還有錯誤率(error rate)與電路深度可承受上限。當前系統的兩體閘錯誤率大約在 10^-3 到 10^-2,這對長電路是一大挑戰。

量子錯誤校正(QEC)與容錯(fault tolerance):讓量子計算真的可擴展

在經典世界,把位元複製三份,多數決即可糾錯;量子世界不行,因為 no-cloning。解法是用糾纏把一個邏輯量子位(logical qubit)編碼成許多物理量子位(physical qubit),並反覆測量一組不破壞量子資訊的「穩定子」(stabilizer)來偵測錯誤而不觀測到邏輯態。

最實用的碼之一是表面碼(surface code):把 qubit 排成平面格點,只需鄰近互動,對實作友善。只要物理錯誤率低於某個閾值(threshold),約在 10^-2 附近,理論上就能把錯誤壓到任意低。代價是龐大開銷:一個高保真邏輯 qubit 可能需要 10^2–10^4 個物理 qubit,加上「魔術態蒸餾(magic state distillation)」提供難以實現的非 Clifford 門(如 T 門),總資源更驚人。還需要即時解碼器(decoder)與低延遲電子學,才能在錯誤擴散前把它抓回來。

容錯的目標是:即使部分元件在工作中出錯,整體仍可正確計算,且錯誤不會像疫情般傳染開來。這是走向「實用量子加速」的關鍵門檻。

硬體平台:不同路徑,同一座山

- 超導電路(superconducting qubits):例如 transmon,利用約 10–20 mK 的稀釋致冷機與微波控制。優點是閘速快(奈秒至百奈秒級)、製程與 CMOS 相容性較好;挑戰是退相干、交叉耦合與大規模連接的工程複雜度。

- 困離子(trapped ions):把離子困在真空中,用雷射操控其內能與運動模態。優點是相干時間長、閘保真度高;挑戰是閘速較慢、擴展到大量離子的模式擁擠與操控路徑規劃。

- 中性原子(neutral atoms):光鑷陣列與 Rydberg 阻塞創造可重排的二維/三維格子。可快速重配置,適合量子模擬與近來的通用門系統;挑戰是均勻性與錯誤控制。

- 光子(photonic)量子計算:用單光子與線性光學網絡,常在室溫運作。優點是低退相干、易於傳輸;挑戰是非線性資源稀缺、單光子來源與探測效率、容錯成本高。

- 半導體自旋(spin qubits in quantum dots):在矽或矽鍺平台操控單電子自旋。優點是尺寸小、與既有半導體工藝相容;挑戰是製程變異與均一化。

- 拓撲量子計算(topological, 例如馬約拉那模態):目標是以物理上對局部雜訊不敏感的方式存儲量子資訊。若實現,錯誤率可天然極低;但目前仍在探索證據與可擴展操控。

每種平台在「閘速、保真度、相干時間、連接度、可擴展性」上有不同折衷。就像選擇建 MTR、輕鐵或專線小巴,各有地形與成本考慮。

NISQ 時代與誤差緩解(error mitigation)

在真正的容錯系統到來之前,現階段多為 50–1000 個 qubit、錯誤率仍顯著的 NISQ 裝置。研究者發展各種誤差緩解方法,像是零噪聲外推(zero-noise extrapolation)、隨機編譯(randomized compiling)、交叉熵基準(cross-entropy benchmarking)與學習型解耦。其目標不是把錯誤降到零,而是減少偏差、提高可重現性,先在化學與材料的特定案例上展現「近效用」(near-term utility)。

從原理到應用:哪些場景最可能率先受惠?

- 量子化學與材料:計算分子基態能量、反應路徑、催化機制、高溫超導候選材料等。這是量子系統模擬量子系統的天然場。

- 最佳化與物流:以 QAOA 或與經典啟發式結合,處理路徑規劃、排班、風險配置等。未必保證絕對優於最佳經典方法,但在某些分佈或限制下可能帶來優勢。

- 金融與風險分析:期權定價、風險度量、資料生成。需注意資料載入(quantum state preparation)成本與整體收益評估。

- 機器學習:量子核方法(quantum kernels)、參數化量子電路作為特徵映射。仍在活躍研究,關鍵是端到端的優勢證明。

與此同時,量子網絡與量子密鑰分發(QKD)是「量子技術的另一支線」,它們利用量子力學保障通訊安全,但並非量子計算本身。

常見誤解,快速澄清

- 「量子電腦會同時算出所有答案」:不對。它同時探索許多路徑,但最後測量只給一個結果。關鍵在於用干涉讓正確答案的機率變大。

- 「量子電腦能破解所有加密」:不對。Shor 針對特定數學結構有效,現代密碼學已有抗量子替代方案(後量子密碼, post-quantum cryptography)。

- 「量子計算違反相對論」:不會。糾纏不允許超光速傳訊,統計上仍尊重因果。

- 「量子隨機=隨便」:量子隨機是真隨機,但量子演算法極度有結構,需要精準操控相位與門序。

- 「越多 qubit 就一定越好」:品質比數量重要。兩體閘保真度、連接拓撲、錯誤校正能力,才是能否跑深電路的關鍵。

未來展望:從可行性到可用性

下一個十年,兩條路線並行:一是提升物理 qubit 品質與數量,推進到能承載表面碼的規模;二是探索在 NISQ 乃至早期容錯階段的「殺手級應用」。時間表難以武斷,但趨勢明顯:更好的製程、更強的控制電子學、低溫封裝(co-packaging)、誤差校正堆疊與軟體棧的共同成熟,將從「演示量子優越性」走向「可重現、可驗證、對產業有邊際價值的量子加速」。

最終你可以把量子電腦想成一部「相位工程機器」:它不是把所有答案暴力堆在一起,而是用疊加把可能性展開,用糾纏把結構綁緊,再用干涉把錯路收窄。等到錯誤校正真的落地,我們就能更穩地把這部機器開上高速,直面那些經典電腦難以企及的量子問題。

在那之前,理解原理、關注硬體指標(如兩體閘錯誤率、T1/T2、連接拓撲)、熟悉演算法的適用邊界,會讓你在量子浪潮中抓住真正重要的訊號,而不是被噪聲淹沒。