【深造物理】納米技術:如何在原子級別「設計」物質?

每天搭港鐵滑手機、用八達通嘟閘、看量子點(QD)電視,背後都有一個共同主角:納米技術(nanotechnology)。所謂「納米」是十億分之一米,也就是把一米切成十億份後的一份。當我們把世界縮到這個尺度,熟悉的直覺會失靈:摩擦變得像膠水、熱擾動像暴風、量子效應冒出來主宰一切。這篇文章會用貼近日常的語言,帶你從「看見原子」開始,到「移動原子」、「用原子搭積木」,理解我們如何在原子級別操控物質,並看看它如何改變電子、醫療、能源與環保。

尺度想像:一納米到底有多細?

理解納米世界,先要把「尺寸感」校準。你可以把一根人類頭髮(約 70,000–100,000 nm 厚)想像成「獅子山」,那麼 1 nm 就是其上的一粒微塵。再精細一點,DNA 雙股直徑約 2 nm,水分子寬度約 0.3 nm,紅血球直徑約 8,000 nm。以下用一個小表格幫你建立比例尺:

| 尺度 | 大約尺寸 | 日常對比 |

|---|---|---|

| 1 公尺(m) | 100 cm | 家用門高 |

| 1 毫米(mm) | 1/1,000 m | 信用卡厚度 |

| 1 微米(μm) | 1/1,000,000 m | 頭髮厚度的約 1/100 |

| 1 納米(nm) | 1/1,000,000,000 m | DNA 直徑約 2 nm |

在這個尺度,表面相對體積變得極大,物質的「表面性格」會壓過「體積性格」。這就是為何金的納米顆粒(nanoparticle, NP)可以呈現紅色或紫色——表面電子集體振盪的表面電漿共振(surface plasmon resonance, SPR)主導了光學行為。

我們如何「看見」與「觸摸」原子?

納米技術的革命,先從觀測工具開始。兩位經典主角是:

- 掃描穿隧顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope, STM):利用量子穿隧(quantum tunneling)電流對距離的指數敏感性。把一根導電探針靠近導電樣品至 1 nm 以內,電子可以「穿越」看似不可逾越的真空間隙,產生微小電流。透過壓電陶瓷(piezoelectric)的超精細位移與回授控制,我們可以在原子級地形上「掃描」,甚至逐顆移動原子。1989 年 IBM 科學家用 35 個氙原子在鎳表面拼出「IBM」三個字,成為經典示範。

- 原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope, AFM):用一根極細懸臂(cantilever)探針輕觸表面,偵測范德華力(van der Waals)、靜電力等的變化。激光反射法讀取懸臂彎曲,即可重建表面形貌。AFM 不要求樣品導電,還能量度局部硬度、黏滯、摩擦,甚至在液體中觀察生物分子。

有了 STM/AFM,我們不只「看」,還能「操」。在超高真空與低溫條件下,研究者用 STM 探針推動或拉動單顆原子,設計量子點、原子級線路,直接把物理從課本搬到原子工地。

兩條製造路徑:自上而下 vs 自下而上

要在納米尺度造東西,大致有兩種策略:

- 自上而下(Top-down):從大塊材料開始,一層層「雕」出細節。半導體光刻(lithography)是代表。現代晶圓廠用極紫外光(Extreme Ultraviolet, EUV, 13.5 nm)配合多重圖形化(multi-patterning),把電路轉印到矽片上,再蝕刻(etching)與沉積(deposition)出三維結構。電子束微影(Electron-beam lithography, EBL)能寫出更細但更慢的圖形;離子束(Focused Ion Beam, FIB)則像原子級雕刻刀。優點是大規模量產、一致性高;缺點是裝備昂貴、物理極限逐步逼近。

- 自下而上(Bottom-up):從原子或分子做「積木」,讓它們自組裝(self-assembly)成結構。例如化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)長出單層石墨烯;原子層沉積(Atomic Layer Deposition, ALD)用逐層化學反應長出原子級厚度的薄膜;DNA 摺紙(DNA origami)利用鹼基配對把 DNA 摺成奈米架構;溶液合成出粒徑均一的量子點與金屬奈米粒。優點是精準到原子行為、能做出熱力學難以由上而下達成的結構;缺點是大面積一致性與製程整合不易。

現代納米製造往往把兩者結合:先用光刻做出「模板」,再用自組裝填入功能性材料;或先以化學方式長出奈米結構,再透過轉印與定位接入電極。

納米世界的物理規則:表面主宰與量子效應

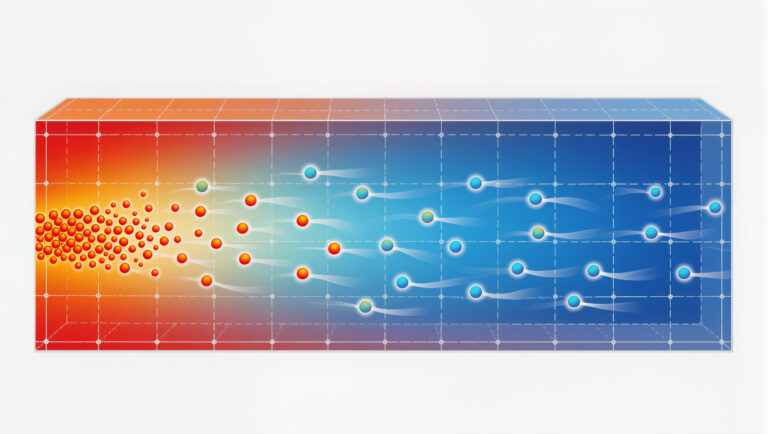

- 量子侷限(quantum confinement):當材料尺寸縮至電子的德布羅意波長同級,能帶變成離散能階,導致顏色、導電性改變。量子點直徑縮小會讓發光藍移,因為能隙變大。

- 穿隧與短通道效應:在 3–5 nm 尺度,電子可以穿隧過薄絕緣層造成漏電;場效應電晶體(Field-Effect Transistor, FET)出現短通道效應(short-channel effect),需要三閘極(如 FinFET)甚至環繞閘極(Gate-All-Around, GAA)抑制。

- 表面到體積比上升:更多原子在表面,催化效率飆升,但也更易氧化、聚集或中毒。表面缺陷與晶界成為決定性角色。

- 熱與噪聲:室溫下的熱能約 kB T ≈ 25 meV,足以驅動布朗運動(Brownian motion)。在納米機械(NEMS)裡,熱噪聲決定靈敏度與穩定性。

- 低雷諾數(low Reynolds number)世界:黏滯主宰、慣性退位。對流不再有效,擴散成為運送分子的主要機制。

- 界面力學:范德華力、靜電力、毛細力(capillary force)常比重力強多了。這也是壁虎足掌的祕訣:微/納米絨毛讓界面力成為可控的「黏貼」。

關鍵材料與結構:從石墨烯到量子點

- 石墨烯(Graphene)與二維材料(2D materials):單層碳原子蜂巢結構,電子如無質量狄拉克費米子,遷移率高。過渡金屬二硫族(MoS2、WS2)等具可直接能隙,適合超薄光電元件與柔性電子。

- 碳奈米管(Carbon nanotube, CNT)與奈米線(nanowire):一維導體/半導體,理想於高頻、感測與互連;但手性分佈與大面積排序仍是挑戰。

- 量子點(Quantum dot, QD):II–VI 或 III–V 化合物如 CdSe、InP,尺寸決定顏色,已應用於顯示背光與發光層。表面配體與殼層工程關係到效率與穩定性。

- 金/銀奈米粒(Au/Ag NP):藉 SPR 強化光吸收與散射,用於生物標記、表面增強拉曼(SERS)與光熱治療。

- 鈣鈦礦(perovskite)奈米晶:憑藉容忍缺陷與離子遷移特性,在太陽能電池與 LED 迅速崛起,但需解決穩定性與無鉛化。

電子與光:從「3 nm」晶片到超薄光學

你手機內的處理器可能來自「3 nm 節點」製程。要注意,節點名稱已不等同實際閘長;但物理難題是真的:

- 元件架構:由平面 FET 走到鰭式電晶體(FinFET),再到環繞閘極(GAA)奈米片(nanosheet),以三維包覆方式提升控溝能力、降低漏電。

- 材料工程:高介電常數(high-k)閘介電與金屬閘(MG)取代 SiO2/多晶矽,以降低等效氧化層厚度(EOT)同時壓低穿隧。

- 互連與電阻:當金屬線寬降到十幾奈米,電子在界面散射使電阻上升,電遷移(electromigration)加劇。要靠新材料(如 Co、Ru)與低 k 介電層,以及設計層級的重分配。

- 光刻與檢測:EUV 光刻、光學近場、算力驅動的錯誤檢測與機器學習輔助修正,都是現代晶片能「規規矩矩」長出來的關鍵。

在光學方面,納米結構能像「人造原子」操控光:

- 量子點顯示:利用量子侷限精準調色,提升色域與能效。

- 超表面(metasurface):用次波長天線排列改變相位前沿,做出超薄鏡頭、全息與偏振控制,未來可望縮小 AR 眼鏡的體積。

- 等離激元(plasmonics):把光壓縮到奈米尺度增強場強,用於感測與非線性光學,但金屬損耗是待解難題。

醫療與生物:把藥「送到門口」

醫療納米技術的亮點是定點送藥與診斷:

- 脂質奈米粒(Lipid nanoparticle, LNP):mRNA 疫苗的「貨車」,保護核酸穿越體內屏障並進入細胞。尺寸、表面電荷與配方決定體內分佈與免疫反應。

- 主動標靶(active targeting):在奈米載體表面裝上配體(如胜肽、抗體),尋找特定受體的細胞;配合被動標靶(passive targeting)機制如腫瘤 EPR 效應,但臨床異質性提醒我們不可過度依賴。

- 體外診斷:金奈米粒與磁性奈米粒提升檢測靈敏度,液態活檢能在早期抓到疾病訊號。

安全性是底線:奈米粒的長期滯留、免疫影響與環境逸散都需經嚴格評估與監管。綠色合成(green synthesis)與可降解材料是重要方向。

能源與環保:用表面救地球

- 電催化:氫析出(HER)、氧還原(ORR)與二氧化碳還原(CO2RR)依賴活性位點設計。奈米合金、單原子催化(single-atom catalyst)藉配位環境調控反應途徑。

- 電池材料:矽奈米顆粒用於鋰電負極,藉奈米化緩解充放電膨脹裂解;固態電解質與界面工程降低枝晶風險。

- 太陽能:鈣鈦礦薄膜以奈米級晶界與缺陷鈍化策略提升效率;量子點太陽能電池探索超倍增載子與熱載子管理。

- 淨化與分離:奈米孔洞膜選擇性過濾重金屬與鹽分;光催化奈米粒分解有機污染物。

在納米尺度,如何真正「動手」操控?

除了在晶圓廠與化學反應器,研究室內也有一套實用「招式」:

- STM 單原子拼圖:在低溫(UHV, 4–10 K)下,利用探針與表面之間的吸附勢谷,推拉原子跨越能障,定位到預設的晶格位點。

- AFM 拾放(Pick-and-place):以功能化探針頭抓取分子/奈米粒,靠接觸力與化學鍵控制黏放。

- 電場/介電泳(Dielectrophoresis, DEP):在微電極產生非均勻電場,把奈米線或奈米管有方向地拉到電極間「就位」。

- 毛細力導引:在溶劑蒸發過程中,利用毛細前緣與模板把膠體奈米粒自組裝成有序超晶格(superlattice)。

- 電子顯微鏡內原位操作:利用 TEM 電束誘導沉積(EBID)或加熱/拉伸晶體,邊看結構演變邊加工。

實務上,真正能規模化的操控,往往是「統計式」的:設計能量地形與化學環境,讓數以十億計的納米積木自發走向我們想要的狀態,而不是一顆一顆地移。

限制、風險與工程真相

- 變異性(variability):當元件只有幾十個摻雜原子,統計波動會影響電性。設計上需要錯誤更正、冗餘與新架構。

- 量測困難:你做得到的細,就要量得到的準。原位(in situ)與操作中(operando)技術,配合反演與機器學習,減少「看見即干擾」的困境。

- 製程整合:把新材料接上既有 CMOS 生態,需考慮熱預算、污染交叉與良率。常見策略是後段低溫整合與 2.5D/3D 封裝。

- 安全與倫理:某些奈米粒吸入可致肺部負擔;廢水處理、生命週期評估(LCA)與風險溝通必須到位。

給香港讀者的學習路徑與應用想像

如果你想踏入納米技術世界,可以這樣起步:

- 打好基礎:固態物理、量子力學、傳熱與流體、表面化學。

- 練好手感:潔淨室基礎(光刻、濺鍍、刻蝕)、材料表徵(XRD、TEM、XPS、拉曼、AFM)。

- 跨域能力:資料科學輔助製程優化、機器學習做缺陷辨識,與生醫、能源領域合作。

本地場景上,從更敏感的環境感測器、智慧城市中的超低功耗物聯網晶片,到醫院用的快速診斷試劑與可穿戴健康監測,納米技術都能扮演關鍵零件供應者與技術平台,與區域性半導體與材料產業鏈形成互補。

結語:從看見到設計的科學

納米技術的核心不是「變小」本身,而是透過物理與化學,重新設計在原子尺度的相互作用,讓材料長出我們想要的性格。當我們能看見原子、操控表面、安排量子能階,工程就從「雕刻」升級為「編程」。未來十年,隨著 GAA 與 3D 整合推動運算平台、超表面改寫光學、單原子催化提升能源轉換、奈米醫療更精準地與身體對話,納米技術會更像一門「設計學」:用看得懂的規則,寫出看不見但能改變世界的程式。