【深造物理】光纖如何把光關在一條頭髮般幼的玻璃裡?

當你在港鐵月台用手機追劇、在家打機毫無延遲,背後默默出力的,多半是一條比頭髮更幼的透明「玻璃線」——光纖。它能把光乖乖留在極細的玻璃裡跑幾十、幾百、甚至幾千公里,訊號仍然清晰可辨。這不是魔法,而是很「腳踏實地」的物理:折射率、全內反射、波導模式、色散與非線性。本文用生活化的語言,帶你走一遍光纖怎樣運作、為何這麼快、又為什麼有時會慢、會失真,以及工程師們如何把這些問題一一搞定。

光纖長什麼樣:核心、包層與保護層

一條通訊用的光纖一般由三層組成:

- 核心(Core):中間那條極幼、負責導光的玻璃,直徑約 8–10 微米(單模,single-mode)或 50/62.5 微米(多模,multimode)。

- 包層(Cladding):包住核心的玻璃層,直徑標準為 125 微米,折射率比核心略低。

- 保護層(Coating/Jacket):外面的聚合物保護,防止受潮、刮傷或微彎造成損耗。

關鍵點是核心的折射率 n1 比包層 n2 高一點點(差異通常不足 1%)。這個微小差別,讓光可以被「鎖」在核心裡沿線前進。

全內反射:把光困住的原理

你或許看過一個小把戲:用雷射筆照在自來水水柱上,光會沿著水柱彎彎曲曲前進,像被水「黏」住一樣。這就是全內反射(Total Internal Reflection, TIR)。當光在高折射率介質內(例如玻璃)以較大角度撞到與低折射率介質(例如空氣)分界面時,會被完全反射回去,不會漏到外面。

在光纖裡,因為核心折射率稍高於包層,合適角度的光線就會在核心與包層交界反覆全內反射,沿著纖芯前進而不「溢出」。這個「能收多少光」的能力,可以用數值孔徑(Numerical Aperture, NA)表示,概念上 NA 越大,能接受的入射角越大,耦合光越容易。

從幾何到波動:模式、V 數與單模/多模

雖然全內反射的圖像很好理解,但光本質是電磁波,在一條微米級管道裡傳播,會以特定的「模式(mode)」前進。有點像結他弦只容許某些共振頻率,光纖只容許某些場型能穩定傳輸。

- V 數(V-number):V = (2πa/λ) × NA,其中 a 是核心半徑、λ 是波長。當 V

- 多模(Multimode):如果 V 較大,就會有很多模式同時存在,各模式走得不一樣快,容易產生「模間色散」,適用於短距離、高亮度、成本較低的應用(如機房內 10–100 米)。

常見的分類:

- 單模光纖(SMF, 直徑 8–10 μm 核心):長距離骨幹、城域網、海底纜常用,波長多用 1310 nm 或 1550 nm 段。

- 多模光纖(MMF, 50/62.5 μm 核心):資料中心短距離連接常用,波長多用 850 nm,搭配 VCSEL 雷射。

步階 vs 漸變折射率:多模的兩種設計

多模光纖有兩種常見折射率設計:

- 步階型(Step-index):核心折射率在邊界處「一步」降到包層值。不同模式路徑長很不同,模間色散重。

- 漸變型(Graded-index, GI):核心折射率由中心向外逐漸降低,讓走直徑外圍的光雖路徑較長,但折射率較低、相位速度較快,抵銷延遲差,能大大減少模間色散。現代多模通訊幾乎都用 GI。

損耗從哪來:吸收、散射、彎曲

理想的全內反射不漏光,但現實世界有各種損耗,通常以 dB/km 表示。

- 材料吸收與雜質:純矽玻璃對 1310 nm、1550 nm 吸收很低,但微量金屬離子或氫氧基(OH−)會在特定波段吸收。現代「低水峰」光纖把 1400 nm 一帶的吸收也壓得很低,方便 CWDM。

- 瑞利散射(Rayleigh scattering):玻璃微觀密度起伏造成彈性散射,是本徵極限。1550 nm 段典型損耗約 0.17–0.2 dB/km;1310 nm 約 0.33 dB/km。

- 彎曲損耗:光纖彎得太緊會讓部分模式洩漏。宏觀彎曲半徑太小、或微彎(micro-bending)都會增加損耗。現代 G.657「抗彎」光纖能容許較小彎曲(例如 10–15 mm 半徑)仍保持低損。

色散:訊號為什麼會「糊」

色散(Dispersion)指不同頻率或不同模式的光到達時間不同,導致脈衝展寬、碼間干擾。主要有:

- 材料色散(Material dispersion):玻璃折射率隨波長而變。1310 nm 段對標準單模纖(SMF-28 類)接近色散零點。

- 波導色散(Waveguide dispersion):導波結構本身引入的頻率依賴性。

- 偏振模色散(PMD):玻璃微不對稱讓兩個正交偏振傳播速率不同,隨距離以平方根成長,現代纖 PMD 典型 ~0.1 ps/√km。

工程上用色散參數 D(ps/(nm·km))來描述。例如在 1550 nm,標準單模纖 D ≈ 17 ps/(nm·km)。為了在 1550 nm(損耗最低、可用 EDFA 放大)也得到低色散,曾出現「色散位移光纖」(DSF)把零點移到 1550 nm,但在多頻道 WDM 下會加劇四波混頻,於是又有「非零色散位移光纖」(NZ-DSF)折衷,保留少量色散以壓制非線性。

光源與接收:LED、雷射、PIN、APD

- 光源:短距離多模常用 VCSEL(850 nm),成本低、可直接調變。長距離常用 DFB/EML 雷射(1310/1550 nm),線寬窄、可承載高階調變。

- 接收器:PIN 光電二極體簡單、雜訊低;APD(雪崩光電二極體)內部倍增增益高、靈敏度好,但偏壓要求高且雜訊較大。

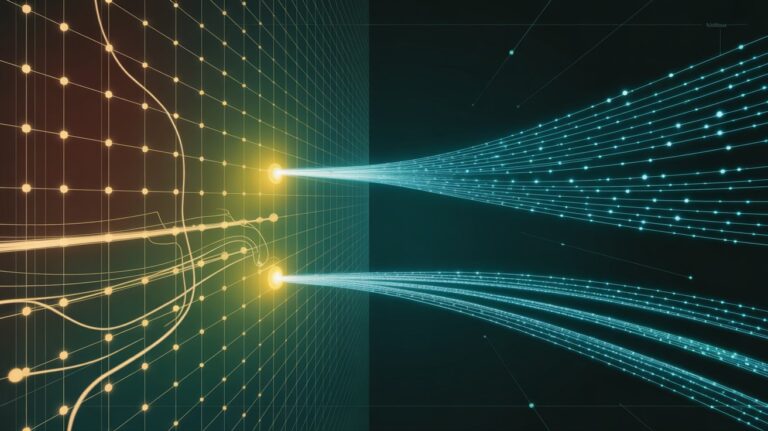

放大與多工:EDFA、拉曼、WDM、DWDM

要走遠距離,僅靠一開始的大功率不夠,因為損耗會把訊號壓到雜訊以下。經典解法:

- EDFA(摻鉺光纖放大器):在 C 波段(1530–1565 nm)與 L 波段(1565–1625 nm)直接把光學訊號放大 20–30 dB,無需光電轉換。

- 拉曼放大(Raman amplification):用泵浦光在傳輸纖上產生受激拉曼增益,等於把整段纖做成分佈式放大器,改善雜訊。

- WDM/DWDM:把不同波長的光疊在同一條纖裡,像多條「色彩地鐵線」共用同一隧道。DWDM 常見 50/100 GHz 間隔,可同時跑幾十到上百條波長。

調變與相干:從開關燈到QAM

最簡單的做法是強度調變/直接偵測(IM/DD):用開關或增減光的亮度來表達 0/1 或多級(PAM4)。這對短中距離很划算,但面對色散與非線性會受限。

長距離高速使用相干通訊(Coherent communication):同時調變振幅、相位、偏振(如 DP-QPSK、DP-16QAM),接收端用本振與數位訊號處理(DSP)把色散、偏振旋轉、頻偏、載波相位一併補償。這讓單一波長到 100G、400G、甚至 800G 成為常態。

非線性效應:功率太大會怎樣?

光強很高時,玻璃的折射率會隨強度變化(Kerr 效應):n = n0 + n2 I,引發:

- 自相位調變(SPM)與交叉相位調變(XPM):改變脈衝頻譜,導致波形失真。

- 四波混頻(FWM):不同波長互相「生孩子」,產生新頻率,干擾鄰道。

- 受激布里淵散射(SBS)、受激拉曼散射(SRS):把能量從訊號轉到反向或其他頻移方向,造成功率夭折。

對策包括:控制每波長功率、擴大通道間距、採用非零色散、使用相位調變擴展線寬、拉曼分佈式放大降低峰值功率要求、以及 DSP 均衡。

實務細節:接續、連接頭、彎曲半徑與清潔

- 連接頭:常見有 SC、LC、FC 等,插入損耗一般 0.1–0.3 dB。單模常用 APC(8° 斜角研磨)以降低反射。

- 光纖接續:熔接(fusion splicing)能達到

- 最小彎曲半徑:按型號而定,傳統 G.652 纖一般建議 ≥30 mm;抗彎 G.657 可更小。家居佈線繞牆角時特別要留意。

- 清潔至上:端面一粒微塵就能讓損耗、反射飆升。工程師會用專用酒精棒、端面檢查儀清潔與檢視。

測試與維運:OTDR 與紅光筆

- OTDR(光時域反射儀):打短脈衝進纖,量測瑞利後向散射與反射,找出事件的距離與損耗,像是用雷達看整條纖的「地形圖」。

- VFL(可視故障定位器):650 nm 紅光,近距離快速找斷點或識別纖路。

- 功率計與光源:量測端到端插入損耗,驗證連接品質。

一張表看懂:單模 vs 多模

| 項目 | 單模(SMF) | 多模(MMF) |

|---|---|---|

| 核心直徑 | ~9 μm | 50/62.5 μm |

| 典用波長 | 1310/1550 nm | 850 nm |

| 距離/速率 | 極長距離、超高資料率 | 短距離、成本低 |

| 光源 | DFB/EML 雷射 | VCSEL/LED |

| 色散限制 | 材料/波導色散、PMD | 模間色散為主 |

| 成本 | 較高 | 較低(短距離系統) |

海底與城市:同一物理,不同挑戰

- 海底光纜:每隔約 50–100 公里設光學中繼放大(EDFA),全線由岸站提供幾千至上萬伏直流電供電。近岸段加裝鋼甲保護,避免拖網與錨傷。

- 城市 FTTH:香港高樓密集,住戶多用 G.657 抗彎纖繞管道入戶。接入技術如 GPON、XGS-PON 透過分光器把一條光纖的頻寬分配到多個住戶。

- 行動網回傳:5G 基站之間的前/回傳大量依賴光纖,確保低延遲高容量。

安全與保密:光纖能被「偷聽」嗎?

光纖不受電磁干擾,不會像銅線那樣輻射訊號,安全性較高。但若有人在纖上施加特殊彎曲耦出微量光,就可能進行竊聽(難度不低且易被監控發現,因為會增加損耗/反射)。運維會監控光功率、OTDR 曲線、反射事件,並採用端到端加密確保資料安全。需要注意的是雷射眼安:切勿直視可能有光的纖端,尤其是紅外波段肉眼看不見。

時間就是金錢:延遲到底有多低?

光在纖裡的速度約是 c/n,矽玻璃折射率 ~1.47,速度約 2.0×10^8 m/s。換句話說,1 公里光纖單程延遲約 5 微秒。香港島到新界十多公里的骨幹延遲只需數十微秒等級。近年也有「空芯」或光子晶體光纖(Photonic Crystal Fiber)把大部分光能量導在空氣裡,延遲更低、非線性更小,但成本與工藝仍在發展中。

光纖不只通訊:感測的另一個宇宙

- 光纖布拉格光柵(FBG):在纖芯刻周期性折射率調制,某個窄頻波長被反射。溫度/應變改變反射波長,可用於結構健康監測(橋樑、大廈、隧道)。

- 分佈式感測:利用拉曼或布里淵散射,沿著數十公里光纖量測溫度或應變分佈(DTS/DSS),像把整條纖變成連續的感測器。

把抽象變生活:幾個直覺比喻

- 全內反射像保齡球在球道兩側的護欄內彈來彈去,但不會滾出去。光纖的「護欄」就是折射率差。

- 色散像跑步比賽裡不同跑道遇到不同路況:雖然同起點,但終點相差愈來愈大,結果就看不清原本的訊號形狀。

- 非線性像塞車:車愈多互相影響愈大,速度就不再是簡單的「距離/時間」,需要交通管制(功率管理、通道間距)與智慧導航(DSP)。

迷思快拆

- 光纖是空心嗎?一般通訊光纖不是,核心是固體玻璃;但確實有研究型空芯或光子晶體光纖。

- 光在光纖裡「彈」得很厲害嗎?對單模纖而言,幾何反射是簡化圖像;更精準的說法是光在波導裡以特定模式傳播。

- 功率越大越好?不一定,會觸發非線性與 SBS,需要權衡。

- 1310 還是 1550 比較快?速度由折射率決定,兩者差異不大;選擇更多基於損耗、色散與放大器生態。

一道輕量級算例:預估一段香港城域鏈路

假設從數據中心 A 到 B 距離 25 公里,使用標準單模纖(1550 nm 損耗 0.2 dB/km),中間兩個熔接點(0.05 dB/點),各端各一個連接頭(0.2 dB/端),再經一個 1×4 分光器(插入損耗約 7 dB)。

- 光纖損耗:25 km × 0.2 dB/km = 5 dB

- 熔接:2 × 0.05 = 0.1 dB

- 連接頭:2 × 0.2 = 0.4 dB

- 分光器:7 dB

- 總損耗:約 12.5 dB

如果發射功率 +0 dBm,接收靈敏度是 −20 dBm,那麼有 7.5 dB 餘量,足夠穩定運行;若要升級到更高速制式,可能需提高發射功率、降低分光比或加中繼放大。

近年趨勢與前沿

- 更高階相干與 DSP:800G/波長已商用,1.6T 正在研發。

- 空間分複用(SDM):多芯(MCF)或少模(LMF)光纖,把多條「車道」放進同一外徑,突破單纖容量極限。

- 低延遲路由:金融交易與雲邊協作對往返延遲敏感,興起中空纖與更直的路由。

- 彎曲容忍度提升:接入網與室內佈線更友好,減少施工限制。

結語:一點折射率差,撐起全球網絡

光纖的核心物理,其實就兩件事:折射率差帶來的全內反射與波導模式選擇。圍繞這個基本原理,現代光通訊把損耗、色散、非線性、放大、調變、檢測、工程實務一層層拼起來,形成今天撐起互聯網的「玻璃高速公路」。對你我來說,家裡牆角那條纖細的白線,也許不起眼;但正是它,讓香港這座高速城市,把光的速度變成日常的節奏。理解了這套物理,我們也能更懂得如何讓網絡更快、更穩、更節能,迎接未來更密集的數碼生活。