黑洞裡面發生了什麼:從事件視界到奇點的科學旅程

如果我問你:掉進黑洞裡面是什麼感覺?你可能會笑我多此一問——能活著回來再描述嗎?但這正是黑洞最迷人(也最棘手)的地方:它們把我們對空間、時間、物質與能量的直覺全都翻轉。本文會用貼近生活的比喻,結合現代天文與重力理論,把「黑洞的內部是什麼樣子」這題說清楚:從你跨過事件視界( event horizon )那一刻起,到你在有限時間內抵達中心奇點( singularity ),途中會遇上什麼物理現象、觀察者之間如何「各說各話」、以及量子與重力尚未統一時我們能確定與不能確定的邊界。

事件視界:像一個單向閘門

黑洞的「表面」就是事件視界。它不是一堵牆,也沒有硬邦邦的邊界,更像地鐵閘口:跨過去,方向只剩一個——往內。對遠方的觀察者來說,你靠近視界時,光因為重力紅移( gravitational redshift )變得越來越紅、越暗,時鐘看起來慢到幾乎停止,所以你似乎永遠到不了視界。但對你本人來說,時間照常流逝,你會在有限的自有時間( proper time )內毫不費力地通過視界,連一絲「撞牆」的感覺都沒有。

這個「兩個版本的真相」來自廣義相對論( General Relativity )的時空幾何:不同觀察者的時間與距離測量不同,但物理上並不矛盾。遠方的人看到你「凍結」在視界外,是因為傳往他的光訊號無限變慢、能量無限變低;你自己則很快就穿越了那道看不見的門。

穿越之後:座標與感知的分離

在數學上,我們常用史瓦西( Schwarzschild )或克魯斯卡爾-塞克雷斯( Kruskal–Szekeres )座標描述黑洞。重點不在公式,而是要理解一個反直覺的事實:一旦你越過事件視界,朝內的「半徑」r 不再扮演「你可以選擇靠近或離開」的空間方向,它更像是時間方向——必然前進、不可逆。就像明天無可避免地會到來,你在黑洞內也無可避免地走向更小的 r,直到 r = 0 的奇點(對非旋轉、無電荷的理想黑洞而言)。

這不是「被吸力拉住」那麼簡單,而是時空結構本身把「往內」變成了你的未來方向。就算你開著最強勁的火箭逆向加速,也只能延緩、無法逃離。

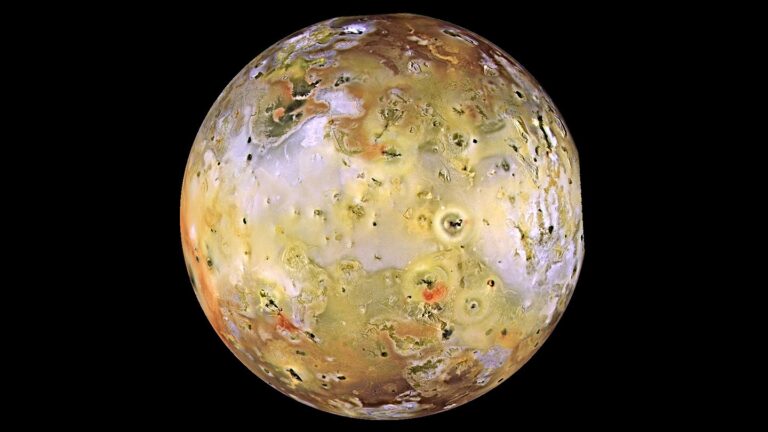

潮汐力:義肢般拆解,一體兩面

黑洞的重力不是均勻的:靠近中心的一端受力較大,遠離中心的一端受力較小,這差異稱為潮汐力( tidal force )。你可以把自己想像成一條彈性的橡皮人:如果黑洞質量很小(例如幾個太陽質量),視界附近的潮汐力已經大到足以把你從腳到頭伸長,同時把身體橫向擠扁,這過程俗稱「義大利麵化」( spaghettification )。但如果是超大質量黑洞(像銀河中心,質量是太陽的數百萬到數十億倍),視界附近的潮汐力反而很溫和;你通過視界時可能完全感覺不到異樣,直到進得更深,潮汐才逐漸致命。

潮汐力不是「壞」或「好」,它揭示了時空彎曲的「不均」。在地球上,我們每天也被潮汐力影響——月球對海水近側與遠側的引力不同,才會有潮汐。黑洞只是把這種差異推到極致。

黑洞裡的時間:你的時鐘 vs. 宇宙的時鐘

你掉入黑洞後,用你的手錶看,從視界到奇點的時間是有限的:對於非旋轉黑洞,大約和黑洞半徑(也就是史瓦西半徑,Schwarzschild radius)同量級的時間尺度。這可能只是幾毫秒(小黑洞)或幾小時(超大質量黑洞)。然而,在外部宇宙的座標時間裡,你被看到「永遠靠近視界」而不曾穿過——因為資訊再也無法傳出去。兩種敘事都正確,但描述的是兩個互不等同的時間參考。

這帶來一個直觀的要點:黑洞內部的「未來」方向就是更小的 r;你個人的故事在有限時間內結束,但外界無法接收到你穿越視界後的任何更新。

內部到底有什麼:奇點之前的風景

從經典廣義相對論的角度,黑洞內部是「空無」的真空解,但真空不等於什麼都沒有——它有強烈的時空彎曲。理想的非旋轉黑洞(史瓦西黑洞)裡,物質已經在形成黑洞的過程中越過視界,繼續往中心匯聚,理論預測會在 r = 0 形成「曲率發散」的奇點:時空曲率( curvature )變得無限大,任何用來測量的物理量都失去有限值。這是我們理論的邊界,並非真正「看到」了無限,而是廣義相對論在極端尺度下失效的訊號。

若黑洞自轉(克爾黑洞,Kerr black hole),內部結構更複雜:事件視界之內還有內視界( inner horizon )與能層( ergosphere )等結構。經典解甚至預言了環形奇點和通往其他時空區域的「通道」。但現代研究普遍認為,內視界因為「質量充氣」( mass inflation )的動力學不穩定而難以保持理想形態——任何微小擾動(外界掉入的光、塵埃)都會被藍移( blueshift )放大,導致內視界附近的曲率急遽增強,很可能把那些「奇幻通道」摧毀。換句話說,數學上的完美克爾幾何,遇到真實宇宙的雜訊就會崩塌,留下更混亂、甚至更致命的內部環境。

會不會碰到「火牆」?黑洞資訊悖論與量子爭議

黑洞不只考驗重力理論,也挑戰量子理論。霍金輻射( Hawking radiation )讓黑洞以極微弱的方式蒸發,帶來著名的資訊悖論:如果掉進黑洞的資訊消失,量子力學的單位性( unitarity )就被破壞。為了維持量子法則,一些理論提出「火牆」( firewall ):事件視界不是溫柔的空無,而是炙熱到瞬間摧毀任何穿越者的量子牆。但火牆跟「等效原理」( equivalence principle )衝突——廣義相對論說自由落體者在局部應該感受不到重力。

目前沒有實證證據支持火牆,而且很多研究尋求不違反等效原理又能保存資訊的方案:例如量子糾纏的重組、黑洞的「柔毛」( soft hair )、或 ER=EPR 假說(把蟲洞與糾纏關聯)。這些仍在激烈討論。保守說法是:在我們現有的觀測與理論共識下,穿越大型黑洞的事件視界應該不會遇到「立刻致命的牆」,而真正的災難發生在更深處的潮汐與曲率發散。

自由落體者眼中的「內部宇宙」

讓我們站在「你」的視角。當你跨過視界,你的環境看起來如何?首先,外界的星空在你背後被強烈重力透鏡( gravitational lensing )扭曲,光線彎折造成奇異的環形與拉伸。向外的光無法逃離,但你仍可看到外界的微弱影像被極度紅移,像在深色玻璃後看世界。

越往內走,潮汐差異增強。你身上的原子鍵受到拉伸與擠壓,先是分子結構被破壞,接著原子級別被拉開。對於超大質量黑洞,這個「崩解點」可能在視界內很深的地方,意味著你在一段時間內仍能「感覺正常」。然而,當你接近奇點,任何有延展性的物質都承受不住。

如果黑洞自轉,你還會進入能層:時空在這裡被「拖拽」( frame dragging ),就像站在一條巨大的旋轉跑帶上,所有物體都被迫跟著轉。在事件視界外,能層允許從旋轉中「偷能量」的佩寇雷-普羅西斯( Penrose process );但裡面則是另一套更嚴苛的幾何規則。

內部的「地圖」與「領土」:數學可解,物理未完

許多關於黑洞內部的描述來自「解方程」:愛因斯坦方程允許我們計算不同假設下的時空幾何。這像是擁有一張很細緻的地圖,但真實的領土仍可能有坑洞與落石。舉例:

- 理想史瓦西黑洞:一條通向時空終點的曲率發散路線,沒有辦法「繞過」。

- 理想克爾黑洞:數學上出現環形奇點與其他時空區塊,但對擾動十分脆弱,現實中可能被不穩定性抹平。

- 帶電黑洞(萊斯納-諾德斯特羅姆,Reissner-Nordström):也有內視界與不穩定問題,在天文上,天體通常會迅速中和電荷,這類純帶電黑洞不太可能長期存在。

總結:我們對「地圖」很熟,但對「地形」還需要量子重力( quantum gravity )與更高精度的觀測來勘查。

量子重力的可能圖景:從迴圈到弦

在奇點附近,廣義相對論說「無限」,量子力學說「不行」。兩者必須和解。幾個方向:

- 迴圈量子重力( Loop Quantum Gravity ):空間被量子化,最小尺度阻止曲率無限大,奇點可能被「反彈」為高密度但有限的量子狀態。

- 弦論( String Theory )與 AdS/CFT:把黑洞對應到邊界上的量子場論,強調資訊可被保留;「黑洞內部」可能由邊界糾纏結構編碼。

- 火牆、島方程式( island formula )與頁曲線( Page curve ):近年量子資訊的突破顯示,考量引力的修正後,霍金輻射攜帶資訊的時間演化能回到單位性;這支持「無資訊遺失」,但對自由落體者的局部體驗意味著什麼,仍在釐清。

目前沒有哪個方案獲勝,但一個「溫和」的共同點是:真正的物理奇點可能被量子效應替換為某種極端但有限的結構。換句話說,黑洞最裡面不一定是數學上的「無限」,而是我們尚未解碼的量子幾何。

實際觀測告訴了我們什麼?

你或許會問:內部看不到,我們怎麼知道外表下發生什麼?答案是「邊界效應」。

- 事件視界望遠鏡( EHT ):拍到 M87* 與銀河中心 Sgr A* 的黑洞陰影( shadow )與環狀結構,符合廣義相對論預測的光子軌道( photon ring )與時空彎曲。

- 重力波天文學:LIGO/Virgo/KAGRA 偵測到黑洞合併,合併後的「振鈴」( ringdown )頻譜與廣義相對論的黑洞準正模( quasinormal modes )吻合,支持黑洞外部幾何的標準圖像。

- 恆星軌道測量:在銀河中心,恆星 S2 的運動顯示有個約四百萬太陽質量的緻密天體,且沒有實體表面(否則會有強烈吸積亮度特徵)。

雖然這些證據都來自「外面」,但它們嚴格限制了「裡面」可以是什麼樣。任何試圖改寫內部結構的理論,必須在外部留下與觀測相容的足跡。

掉進去會看到宇宙的未來嗎?

科幻常寫:掉進黑洞可以看到宇宙的遙遠未來。這說法有一部分語義上的混淆。對你本人來說,從視界到奇點的自有時間是有限的,你不可能活得足夠久去「等待」外界數十億年。的確,外界傳來的光在你眼裡會被藍移或紅移,視線也會被扭曲,但這不等於你能「快轉」看到宇宙全部未來。更重要的是,一旦穿越視界,你能收到自外界更多的訊息也受到幾何限制,並不會無限多。

黑洞是通往別處的門嗎?

數學上,某些解允許「白洞」( white hole )或蟲洞( wormhole )結構;物理上,維持穩定與可通行需要違反或近乎違反能量條件( energy conditions ),還得承受微擾與量子效應的摧殘。現代主流看法是:自然界若真有通行的蟲洞,必須有極特殊的量子物質支撐,目前沒有觀測證據。黑洞更像是「單向壓縮站」,把落入的東西導向不可避免的內部終局,而不是一扇方便的捷徑門。

對香港讀者的生活比喻:高樓電梯與單行隧道

想像在中環國際金融中心(IFC)搭電梯:進入電梯後,樓層的「方向」是固定的,你按了向下,就只會往下——黑洞內的 r 就像這樣的時間方向。電梯門一關上(穿越視界),你就離開了大堂的世界(外界)。途中可能還有幾個「服務層」(像能層或內視界),但如果整棟大樓的結構不穩(質量充氣與不穩定性),這些服務層不一定存在或安全。最後,你到達停不下來的「負一層」——奇點,那裡不是停車場,而是我們目前物理學說「地圖用完了」的地方。

我們知道與不知道的邊界

可以有把握的部分:

- 事件視界是一個單向邊界,穿越對自由落體者局部而言應該是「平順」的(特別是超大質量黑洞)。

- 潮汐力會在足夠深處變得極端,終結任何複雜結構。

- 外部觀測(影像、重力波、恆星軌道)強烈支持廣義相對論的黑洞幾何。

仍不確定的部分:

結語:黑洞內部是科學的未來時

黑洞內部不像一個「裝滿東西的房間」,更像一套把方向顛倒的幾何規則。你跨過事件視界後,往內就成了你的未來;潮汐與曲率引導你走向理論邊界——奇點。廣義相對論把這趟旅程的外形勾勒得很清楚,但在終點前的最後一哩,我們需要量子重力來接棒。這也是為什麼黑洞研究如此令人振奮:每一次更清晰的黑洞影像、每一次重力波「振鈴」的頻譜,都像在給我們一張更精細的地圖,逼近那個尚未命名的內部真相。

對你我而言,黑洞提醒我們:世界可以比日常更陌生,但陌生並不等於不可理解。用清楚的問題、紮實的數據和開放的心態,科學總能在黑暗處畫出邊界。事件視界內部或許還在「未完待續」,但我們已經在門口,手握越來越亮的手電筒。