拆解太陽風暴是如何形成?

你可能聽過新聞說「太陽有風暴,今晚或見極光」,又或者留意到航空、衛星導航甚至電力公司都會因「太陽活動」而提高警戒。到底這些所謂的太陽風暴是怎樣形成?它不是地球上的風雨雷電,而是一連串由太陽內部能量、磁場與等離子體(plasma)交織而成的「宇宙級天氣」。以下我們由太陽的心臟出發,沿磁力線一路走到地球,嘗試用最貼地的比喻,拆解這場看不見的風暴如何誕生,並影響我們的日常生活。

太陽是一個巨大的磁力發電機

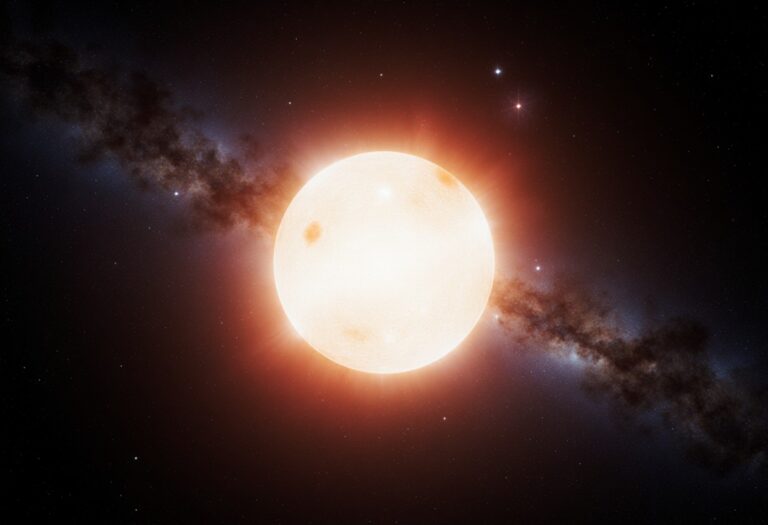

太陽不是一顆安靜的火球,而是由等離子體組成的動態天體。等離子體可以理解為「被電離的氣體」,裡面帶電的電子與離子會對磁場非常敏感。太陽內部像個巨型的滾筒洗衣機:由於自轉與內部湍流,導電的等離子體被不斷攪動,觸發所謂的發電機效應(dynamo)。這個效應能夠把流體運動轉換為磁場,於是太陽擁有強而複雜的磁場結構。

如果要用日常比喻,太陽的磁場就像一團被扭成麻花的彈性橡筋。當橡筋被越扭越緊,儲存的能量就越多;一旦鬆脫,能量便會瞬間釋放,這就是太陽風暴最根本的能量來源。

黑子、扭曲與儲能:風暴的「前期佈局」

我們從太陽表面(光球 photosphere)看到的黑子(sunspots)其實是磁場特別強的區域。強磁場會抑制熱對流,令局部溫度較低,看起來較暗。黑子常成對出現,代表磁場由一端流出、另一端流入,好比一組巨型磁鐵的南北極。在黑子群附近,磁力線(b-field lines)彎曲交錯,像線團般打結,這些「打結」正是不穩定的伏筆。

太陽外層大氣分為色球層(chromosphere)與日冕(corona)。在黑子上方,磁力線像拱橋把等離子體拋起,形成日珥(prominence)或環形耀斑(loop)。當太陽自轉及對流運動持續拉扯磁力線,磁結構會逐步扭轉、剪切(shear)與積累能量。科學家用磁場外推模型與日冕磁場重建,配合極紫外(EUV)與X射線影像,能辨認哪些磁區正在「上緊發條」。

磁重聯:能量瞬間釋放的開關

真正的引爆機制叫作磁重聯(magnetic reconnection)。簡單說,當來自不同方向、極性相反的磁力線被推擠到足夠接近,它們可以「斷開再接駁」,重新連結成更低能量的組合。這一過程會把磁能轉為粒子動能與熱能,像是把扭到極限的橡筋突然剪斷,邊斷邊彈、瞬間放能。

磁重聯可在日冕發生,觸發兩種常見爆發:太陽閃焰(solar flares)與日冕物質拋射(coronal mass ejection, CME)。兩者常相伴,但並非一定同時出現。你可以把閃焰想像成「光與熱的爆閃」,而CME則是「把一大團帶電氣體整團扔出去」。

太陽閃焰:電磁輻射的瞬發煙火

太陽閃焰是在日冕發生的劇烈能量釋放,令電子被加速到高能並在磁導引下沿磁力線衝向低層大氣,造成劇烈加熱與電磁輻射。從無線電、可見光、紫外、極紫外到X射線,能量跨越整個電磁波譜。天文學家用GOES衛星的軟X射線通量把閃焰分級:A、B、C、M、X,級數每升一級代表能量約增十倍。X級閃焰最猛烈,可在數分鐘至數十分鐘內把局部日冕加熱到千萬度。

對地影響方面,強烈X射線與極紫外輻射會在數分鐘內抵達地球,增強電離層(ionosphere)電離,令高頻無線電通訊(HF radio)在日照區域出現短波衰減或中斷—這稱為無線電黑障(Radio Blackout)。航空跨極航線、遠洋船舶和部分緊急通訊都會受影響。

CME:把日冕整團拋向太空的「氣態雪崩」

CME是將龐大的等離子體與磁場結構從日冕拋離,質量可達十億至十萬億公斤,速度從每秒數百至兩千多公里。它們像一個巨大的磁泡(magnetic cloud)在太陽風中向外膨脹。若CME朝向地球(所謂「日地連線」方向)且速度高,便可能在1至3日內抵達地球附近。

很多時候,CME與閃焰來自同一磁區:磁重聯既釋放電磁輻射(閃焰),又解鎖束縛等離子體的磁拱,讓它成團噴出(CME)。不過也有只見閃焰不見CME,或有CME但光學閃焰不顯著的情況,端視磁拓撲與局部條件。

太陽風:風暴的背景舞台

就算沒有風暴,太陽也持續向外吹出帶電粒子,形成太陽風(solar wind)。它有慢速(約每秒300–500公里)與快速(約每秒600–800公里)兩個主要族群,源自不同日冕結構。當CME在太陽風中前行,若速度超過當地等離子體的磁聲速,會在前方形成激波(shock);這些激波可在飛行途中把粒子加速成太陽高能粒子(SEP),像宇宙版的「逆風跑步」把你推得更快。

從太陽到地球:風暴抵達的三階段

概括而言,一場對地「太陽風暴」可分三個時間尺度的效應:

- 數分鐘:閃焰的X射線/極紫外抵達,電離層突發增電離,造成無線電黑障。

- 數十分鐘至數小時:若有強SEP事件,極區航空輻射劑量上升、電子元件可能遭瞬時單粒子翻轉(single-event upset)。

- 數十小時至數天:CME本體與隨行激波到達,引發地磁暴(geomagnetic storm)。

地磁暴:當太陽風「插針」到地球磁場

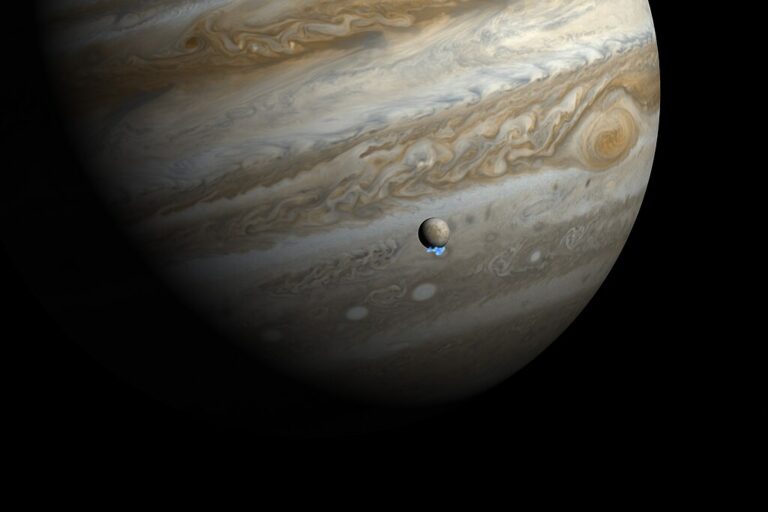

地球本身像一個磁鐵,磁層(magnetosphere)是我們的第一道防線。當CME攜帶的星際磁場(IMF)南向(Bz負向)時,最容易與地球北向磁場在日側磁層頂發生磁重聯,等於把「太陽風的電力」直接接入地球磁層,能量迅速傳入尾向磁層,並在磁尾再次重聯,將能量以極光(aurora)、環電流(ring current)增強、電流系統擴張等方式釋放。

結果就是地磁暴:地面磁場快速擾動,Kp與Dst等指標顯著變化。極光橫掃高緯地區,強時可向低緯推進。對電力系統而言,快速變化的磁場會在長導體上感生地磁誘導電流(GIC),可能令輸電網保護動作、變壓器過熱。對香港這類中低緯地區,直接見極光機會稀少,但電力與海底電纜、長管道同樣要注意GIC風險,尤其在超級地磁暴。

為何有時影響大、有時無感?關鍵在方向與結構

很多人會問:明明太陽爆了,為何地球有時「無事」?關鍵在三點:

- 方向:CME是否朝著日地連線?稍有偏離,地球只擦過邊緣,影響大減。

- 速度與密度:越快越密,動壓越強,壓縮磁層越有效。

- 磁場方向:若CME內部磁場長時間南向(Bz負),地磁暴更猛烈;若磁場朝北,耦合效率差,風暴偏弱。

這有點像香港掛風球:不是看雨有多大,而是風向、移動路徑、強度是否與本地地形疊加,共振就更麻煩。

如何預測與監測:從太陽面到L1前哨

科學家會綜合多源觀測與模型:

- 太陽面監測:用SDO等衛星觀測黑子、磁圖(magnetogram)、EUV影像,評估哪個活動區域有高風險。

- 邊緣觀測:SOHO、STEREO等的日冕儀(coronagraph)可直接看到CME在太陽邊緣的膨脹,估計速度與寬度。

- 太陽風前哨:在日地L1點的衛星(如ACE、DSCOVR、SOHO)量度太陽風速度、密度與IMF方向。當它們測到強南向磁場與高動壓,我們約有30–60分鐘「最後準備時間」。

- 地面磁力計與電離層監測:全球網絡追蹤Kp、Dst、TEC等,協助通訊與電力運營調度。

數值方面,從ENLIL等日球層(heliosphere)流體模型,到逐步加入磁場拓撲與重聯物理的先進模型,都在提升CME到達時刻與強度的預報,但對其內部磁場方向的準確預測仍是難關—這就像你看到颱風雲系很大,但要精準知道登陸時的風眼結構,仍需更密集的立體觀測。

太陽活動週期:為何11年特別熱鬧?

太陽的磁場約每11年進行一次極性反轉,這就是太陽活動週期。黑子數在活動高峰(極大期)達到頂點,閃焰與CME的頻率和強度也更高。當我們接近或進入極大期,相關風險自然上升。對香港來說,這意味著航空、衛星導航(GNSS)、油氣勘探依賴的電離層校正、以及電力系統的防護,都需要更密切的空天氣監控。

與我們的日常有什麼關係?

雖然極光多在高緯出現,但太陽風暴對現代科技社會的影響其實相當貼身:

- 導航與定位:CME引發的電離層擾動會令GNSS訊號折射不穩,影響航運、測量、外賣與的士定位精度。

- 通訊:高頻(HF)通訊在日照半球或極區可能中斷;衛星通訊也會受散射與相位擾動影響。

- 電力:地磁誘導電流可能令變壓器負擔增加,調度需預先分流與監測。

- 航空:跨極航線可能改道以減少輻射與通訊風險,成本與時間都會上升。

- 衛星:充電效應(surface/internal charging)與單粒子效應會增加,操作方會進入安全模式或暫緩高風險機動。

常見迷思釐清

- 太陽風暴會不會「燒毀」地球?不會。地球有磁層與大氣的雙重保護,對生命的直接威脅很低;真正的風險多數與科技系統有關。

- 閃焰越亮就一定越危險?不一定。閃焰代表電磁輻射強度,但地磁暴強度更倚賴CME的磁場方向與持續時間。

- 有CME就一定見到極光?要看緯度與CME特性。對香港而言,即使有強CME,能見極光的概率仍低,除非是極端事件。

回到源頭:從微物理到全球影響的能量接龍

總結太陽風暴的形成,可以把它看成一條能量「接龍」:

- 太陽內部發電機效應產生並維持複雜磁場。

- 表面與日冕的剪切與扭曲累積磁能(黑子區域尤甚)。

- 磁重聯觸發,快速把磁能轉為粒子加速、加熱與宏觀噴發。

- 閃焰釋放跨波段輻射;CME把磁泡與等離子體拋入日球層。

- 與地球磁層耦合,轉化為地磁暴、極光與一系列技術系統效應。

這條鏈由微觀的磁場拓撲與等離子體微物理掌舵,卻能引發跨行業、跨地域的宏觀影響,正是太陽風暴最迷人的地方。

作為市民可以怎樣關注?

不需要成為專家也能做幾件實際事:

- 留意太空天氣預報:像NOAA SWPC、ESA與本地天文台的通報,了解Kp指數、太陽黑子與CME警報。

- 使用關鍵通訊與導航時,留意「不尋常」:如定位跳動、短波通聯品質突然變差,可能與太空天氣相關。

- 對於企業與基建:與供電、電訊與航運單位建立太空天氣預案,例如在L1監測發出警報後,調整負載或運行模式。

結語:理解風暴,與太陽共舞

太陽風暴的形成,並非單一爆炸,而是一場從太陽內部動力學、磁場拓撲,到等離子體微物理與行星級電磁互動的「連鎖劇」。當我們理解了黑子如何儲能、磁重聯如何開閘、CME如何在太陽風中奔馳、以及它如何與地球磁層「插針」耦合,我們就能更從容地面對這些來自150百萬公里外的挑戰。對香港的你我來說,或許看不到滿天極光,但我們的手機導航、飛機航路、電力穩定,天天都與太陽天氣息息相關。學會讀懂這場風暴,既是科學的好奇,也是現代生活的必修課。