會「殺死」星系的黑洞:類星體如何照亮並改變宇宙

宇宙不是孤島,而是大網

我們常把星系想像成宇宙中的小島,但實際上絕大多數原子並不在這些「小島」裡,而是分散在星系之間的媒介——「星際與星系間介質」。像樹根一樣,氣體沿著巨大的絲狀結構流動,匯聚到星系中,提供製造恆星的原料:氫和氦。

那些奇怪又亮得驚人的天體:類星體

上世紀五○年代,天文學家發現天空中有些像星星的無線電點源,但它們的性質很怪:體積看似小,卻發出巨大能量,還時而閃爍、會發出X射線,並且看起來以極高速度遠離我們。後來發現,這是因為它們距離非常遙遠,意味著我們看到的是它們在宇宙早期的樣子。要在這麼大距離還這麼亮,它們必須比整個銀河系亮上好幾千倍——這就是類星體(Quasar)。

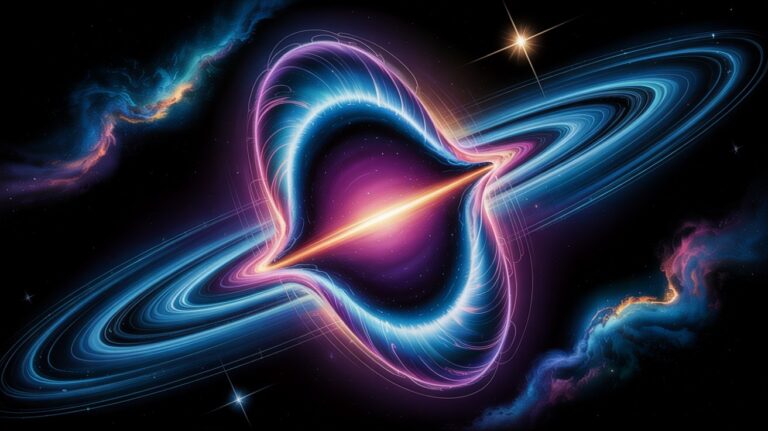

能量從哪裡來?超大質量黑洞與吸積盤

類星體的光不是來自恆星,而是來自位於星系中心的超大質量黑洞旁邊的一個熱氣體盤,稱為吸積盤。想像把物質扔進一台巨大的重力發電機:物質在落入黑洞前以接近光速旋轉,互相摩擦、碰撞,溫度被加熱到數萬度,釋放出大量電磁能。黑洞本身吞噬物質並把能量帶走,但落入過程中被加熱並輻射出的能量卻可以逃到宇宙中。

這種重力轉能的效率非常高:相比恆星內部的核融合,黑洞吸積能釋放出的能量可高出數十倍。換句話說,在一個不比太陽系大的區域內,吸積黑洞就能放出超過整個星系所有恆星的總和。

類星體的極端例子與尺度

最活躍的類星體吞噬速度驚人:典型可以每分鐘吃掉相當於數個到上百個地球質量的氣體。它們還能形成噴流,把帶電粒子沿著磁場以接近光速噴出,噴流長度可以伸展到十萬光年,幾乎是把周圍宇宙挖出一條通道。想像一粒沙在亞馬遜河上能造成的影響,這種比例差距有時讓人難以置信。

類星體如何改變並「殺死」星系?

說類星體會「殺死」星系,其實是指它們能破壞星系形成新恆星的能力。恆星形成需要冷而密的氣體向內塌縮;但類星體釋放的強大輻射、熱能與噴流會把氣體加熱或直接推離星系。熱的氣體原子運動劇烈,彼此碰撞產生壓力,抵抗重力塌縮;被吹走的氣體更直接剝奪了未來形成恆星的燃料。

結果,星系的星形成率下降,雖然星系仍然存在,但它的生命力被削弱。這種「反饋」過程對宇宙的演化非常重要:如果所有星系都不受限制地快速形成大量恆星,會帶來大量短命而能量爆發的巨星與超新星,可能頻繁殺死行星上的生命條件;類星體的介入能在某些情況下穩定星系的演化。

不是只有破壞:類星體也會促成星形成

情況並不單純。類星體產生的衝擊波和噴流,有時會把周圍氣體壓縮,反而誘發短暫的新恆星形成。被驅逐的氣體也可能在更遠處冷卻,重新回流,成為未來的燃料。整體而言,類星體與星系互動的結果取決於能量輸出、氣體密度與星系環境,是一場複雜的「互動舞蹈」。

類星體的黃金時代與我們的銀河系

觀測顯示,類星體在宇宙年輕時非常普遍,約在一百億年前達到高峰。那時宇宙更緊密,周圍氣體豐富,黑洞更容易獲得大量燃料。至於我們的銀河系是否曾經是類星體,目前仍無定論。銀河中心的超大質量黑洞「人馬座A*」質量約為四百萬個太陽質量,可能在過去或未來某些時期活躍起來,特別是在銀河與仙女座合併時,新的氣體供應可能引發短暫的類星體階段。

結語:類星體塑造宇宙,也影響我們的存在

類星體是能量與重力極端結合的產物,它們照亮了遙遠的宇宙,同時以爆發性的力量塑造周遭的星系。了解它們的工作原理——從吸積盤的高效能量轉換、到噴流與加熱如何改變氣體的命運——能幫助我們理解星系為何有不同的命運,也讓我們看到地球、太陽系與生命存在的條件如何和宇宙大尺度過程緊密相連。