【深度認識】黑洞

你有否想像過,宇宙中竟然有些「看不見但很有力」的天體?它們不像太陽那麼明亮,也不像地球那樣可以站立,卻擁有連光都逃不出的驚人力量——黑洞(Black Hole)。黑洞常在電影或小說中出現,像無底深淵般神秘,甚至能扭曲時間與空間。本文會讓你全面了解這個宇宙中最不可思議的天體,從它的基本資料到如何影響我們對宇宙的認識,直接帶你走進現今天文學的前沿。

什麼是黑洞?

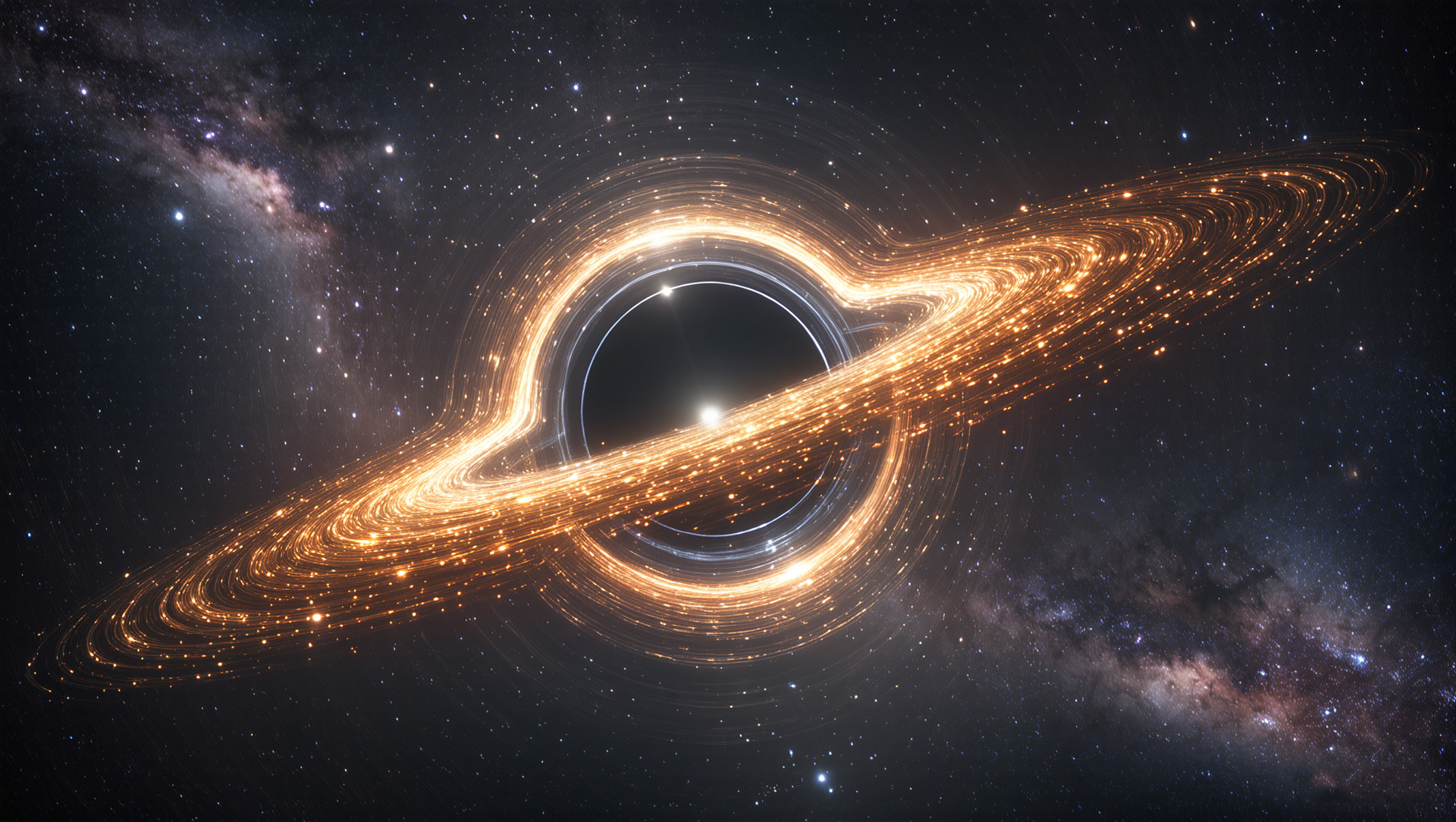

黑洞是宇宙中一種極端天體,其引力大到連光線都無法逃離。我們平時看到的星體,都會因為發光或反光而看到,但黑洞一切都「吞噬」,因此完全不可見,只能藉觀察其對周圍物質的影響間接發現它。黑洞其實就是空間中一個極密集的點,集中大量物質,形成一個所謂「奇點」(Singularity),四周圍繞著一個稱為「事件視界」(Event Horizon)的『界線』,區分出哪裡是無法回頭的地方——一旦跨過去,所有物質和資訊都無法逃出。

黑洞的基本參數

- 體積:你也許以為黑洞要很大,其實它的「中心」奇點體積趨近於零,但質量龐大,所以密度幾乎無限。其中,「史瓦西半徑」(Schwarzschild radius)就是決定黑洞事件視界大小的尺度。例如太陽若縮成黑洞,事件視界半徑只有約3公里。

- 質量:黑洞的質量可以分為幾種:

– 恆星級黑洞(Stellar-mass black hole):質量大約是太陽的3倍以上,一般可達太陽的10至數十倍。

– 超大質量黑洞(Supermassive black hole):存在於星系中心,質量從太陽的幾十萬倍到數十億倍。

– 中等質量與微型黑洞相對較難觀測,規模介乎兩者之間。 - 距離地球:目前距離我們最近的恆星級黑洞是V616 Monocerotis(V616 Mon),約3,000光年。至於我們銀河系中心的超大質量黑洞「人馬座A*」(Sagittarius A*),則距離約26,000光年。

- 溫度:一般認為黑洞本身不會發出熱能。然而根據霍金輻射(Hawking Radiation),黑洞會微微發出熱輻射,但溫度極低——以超大質量黑洞為例,溫度只有十億分之一K(開氏)。

- 成分:黑洞並無傳統意義上的「成分」,因為落入黑洞的物質最終都會壓縮到奇點,成為無法分辨成分的高密度狀態。

- 歷史:黑洞這個概念可追溯到1783年英國科學家約翰·米歇爾(John Michell),但直到20世紀愛因斯坦提出廣義相對論後,才有嚴格理論基礎。1970年代,霍金(Stephen Hawking)等人讓黑洞取得普及地位。直至2019年,人類首次拍到M87星系中心黑洞的「影像」,黑洞才真正「見光」。

- 自轉公轉:黑洞可自轉——這稱為「克爾黑洞」(Kerr Black Hole),它的自轉速度可達光速的90%以上。但黑洞本身因為體積接近零,所以談不上像地球一樣自轉公轉,而是以上面說的事件視界半徑內旋轉。

以太陽、地球作比較

太陽的質量比地球大約33萬倍,半徑約70萬公里。若把太陽收縮成黑洞,它的事件視界半徑只有3公里,而地球若變成黑洞,只會有約1厘米——這等於把一個南丫島大小的東西壓縮成一粒葡萄乾!黑洞的密度遠遠高於太陽或地球,因此引力亦超級強大。

太陽有高達5,500°C的溫度,地球表面平均僅約15°C,但黑洞的「表面」(其實是事件視界)溫度根據霍金輻射,只有近乎絕對零度。相較於地球或太陽這些「熱氣騰騰」的天體,黑洞安靜地不發一聲。

黑洞如何形成?

大部分黑洞是由高質量恆星死亡時產生。當這些恆星用光燃料後,因無法對抗自身重力會塌縮,爆發成超新星,中心剩餘部分會收縮成黑洞。如果你把地球擠進一個1厘米大小的球,質量不變但體積極小,地球也會成為黑洞,但這種事只會在宇宙極端條件下出現。

而銀河中心的超大質量黑洞,可能是無數恆星黑洞合併而成,又或是在宇宙早期直接由氣體雲坍縮而來,至今仍未有一致解釋。

黑洞像甚麼?

假如你把黑洞想成一個「無底吸塵機」,不停把週圍的東西吞進去,但奇怪的是,吸塵機中間是一個沒有出口的黑暗地帶,比所有你遇過的東西都強大。你走進這台『宇宙吸塵機』,甚至連你的時鐘也會慢下來——因為黑洞會扭曲時間和空間。

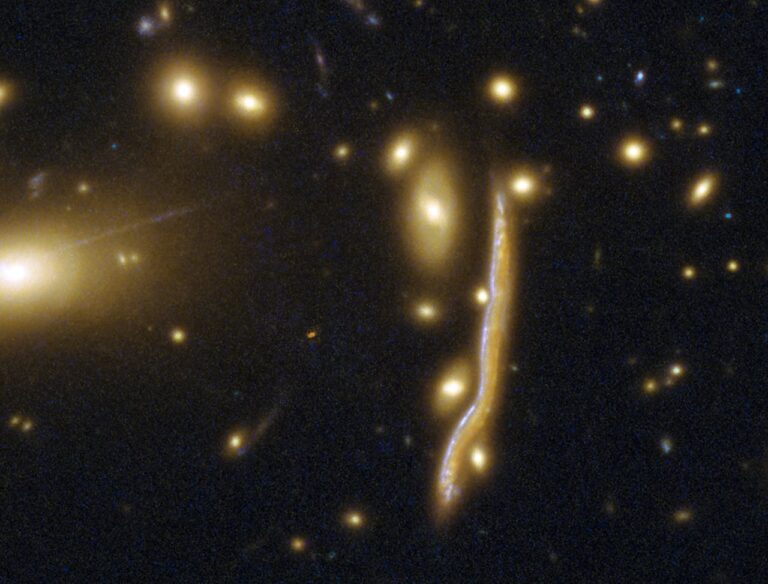

想像在旺角鬧市有個陷阱,什麼掉下去都會永不回來,只有旁人能藉周圍東西(例如氣體盤旋發出X光)感受到有東西在吞噬物質,這就是我們現今偵測黑洞的方法。雖然無法用望遠鏡直接「看到」黑洞本身,但透過X光或重力波的觀測,我們已能發現黑洞並研究它的各種特性。

最新科學發現與技術應用

自從2015年首次觀測到兩個黑洞合併發出的重力波後,黑洞成為物理和天文界的明星。2019年,Event Horizon Telescope首次拍攝到M87星系黑洞事件視界的投影輪廓,那張「朦朧甜甜圈」照片成為全球熱話,證明了愛因斯坦的相對論預測。

此外,這種極端天體亦啟發科學家發展廣義相對論、量子力學等尖端理論,也推動了如重力波探測器和高能粒子加速器等科學儀器發展,對人類基礎科學貢獻巨大。雖然在生活上未能直接應用,但很多現代科技的數學基礎,就是因黑洞理論而誕生。

黑洞對宇宙的意義

黑洞不單是一個神話,它們甚至決定著星系結構、恆星的命運,還挑戰科學家對時間、空間與物質的理解。黑洞是演化中的宇宙主角——例如銀河系中心的「人馬座A*」黑洞,質量是太陽的400萬倍,四周恆星以極高速度繞行,證明黑洞影響星系規模結構。

再者,黑洞的「資訊悖論」亦讓物理學家關心,如果連資訊都被吞噬,那宇宙的法則是否完備?這些問題推動著現代物理學不斷進步,是未來幾十年人類探索的重點。

結語

黑洞就像是宇宙寫給人類的一道終極謎語,挑戰我們對現實、時間和空間的想像。雖然它們遠離我們現實生活,但黑洞的理論與發現,卻一直在推動人類科技與思維走向更高層次。每當你仰望夜空大嘆浩瀚時,不妨想想,在那無聲黑暗之中,也許正有一個龐大的黑洞悄悄運行,帶領我們突破無窮無盡的未知。