【深造物理】紅移系數 z 是什麼?用日常直覺看懂宇宙的拉伸刻度

當你站在港鐵月台,看著對面列車逐漸駛遠,車燈顏色沒有改變,但感覺聲音的頻率在變,這是多普勒效應的日常版。天文學家看的是光的頻率,遠方星系的光譜像被人輕輕拉長,從藍偏向紅,這個拉長的程度就用一個非常好用的無量綱數字表示:紅移系數 z。理解 z,就好像拿到一把宇宙的膠尺和時鐘,能量度距離、看見歷史,甚至讀出宇宙加速膨脹的秘密。

紅移系數 z 的直觀定義

紅移指的是光的波長被拉長。最核心的定義:

- z = (λ觀測 − λ發射) / λ發射

- 等價地寫成 1 + z = λ觀測 / λ發射

如果 z 為正,代表波長變長(偏紅);z 為負,代表藍移。常見的氫原子 Hα 光譜線在實驗室的波長是 656.3 nm。如果在星系光譜中看到它出現在 721.9 nm,那 z ≈ (721.9 − 656.3) / 656.3 ≈ 0.10。這個 0.10 不是百分比的隨意數,而是可直接跟宇宙學量聯繫起來的尺度比。

以頻率 ν 來看,因為 λν = c,也有 1 + z = ν發射 / ν觀測;能量 E 與頻率成正比,紅移同時代表光子能量被稀釋。

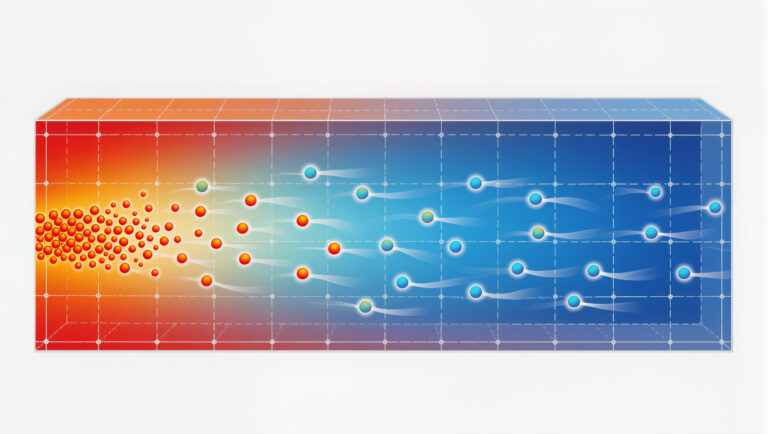

三種紅移:同樣變紅,物理不一樣

| 類型 | 物理原因 | 使用場景 |

|---|---|---|

| 多普勒紅移 Doppler | 光源與觀測者相對運動(狹義相對論) | 恆星風、雙星、星系內氣體流 |

| 宇宙學紅移 Cosmological | 空間本身膨脹,光在傳播途中被拉伸 | 遙遠星系、類星體、宇宙微波背景 |

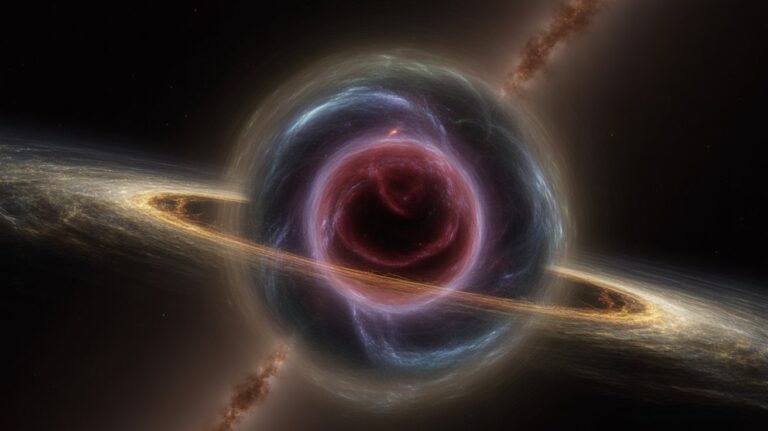

| 引力紅移 Gravitational | 光子爬出重力井而損失頻率(廣義相對論) | 緻密天體附近、黑洞附近、星系團勢阱 |

在宇宙學尺度上,主角幾乎總是宇宙學紅移;但在星系內部或星系團內,三者可能同時存在,需要小心分辨。

z 與宇宙尺度因子:1 + z = a現在 / a當時

宇宙學的精華在於這條關係:當空間尺度因子 a(t) 膨脹時,光的波長跟著一起被拉長。於是:

- 1 + z = a現在 / a發射

看見 z,其實就是看見當年的宇宙大小。舉例:

- 宇宙微波背景 CMB 來自 z ≈ 1100,那時宇宙尺寸約只有現在的 1/1100;溫度也相應高約 1100 倍。

- 再電離時代大致在 z ≈ 6–10,第一批恆星和星系讓宇宙由中性變成電離。

從 z 到速度與距離:何時可用 v ≈ cz

在很小的紅移(z ≲ 0.1)下,可以近似把紅移當作多普勒效應,退行速度 v ≈ cz。與哈勃–勒梅特定律配合:

- v ≈ H0 d,小 z 時 d ≈ cz / H0

H0 的測量存在張力:本地距梯等方法常得約 73–74 km/s/Mpc,而 CMB 推演常得約 67–68 km/s/Mpc。日常估算常用約 70 km/s/Mpc 作為心算。注意:在較大的 z,宇宙學紅移不等同於狹義相對論的速度,因為不是物體在靜止空間中移動,而是空間在膨脹。若硬要用狹義相對論速度與紅移的關係:

- 對純多普勒:1 + z = sqrt((1 + β)/(1 − β)),β = v/c = [(1 + z)^2 − 1]/[(1 + z)^2 + 1]

但對宇宙學紅移,以上公式不適用於全域距離的解讀,正確做法是用宇宙學模型積分 H(z)。

H(z) 與宇宙成分:用 z 探測暗能量

宇宙的膨脹率 H 隨時間變化,寫成 H(z)。在平直宇宙的標準模型下:

- H(z) = H0 × sqrt[ Ωm (1 + z)^3 + Ωr (1 + z)^4 + ΩΛ ]

Ωm 是物質密度參數,Ωr 是輻射,ΩΛ 是暗能量。透過測量標準燭光(如 Ia 型超新星)的光度距離 dL(z)、標準尺(如重子聲學震盪 BAO)的角尺度,以及宇宙微波背景的聲峰,我們可以同時約束 Ωm 和 ΩΛ,並發現宇宙在近代呈現加速膨脹。這就是 2011 年諾獎的核心發現。

多種距離的概念:為何一個宇宙有那麼多距離

在膨脹宇宙中,距離不再只有一種定義。常見的包括:

- 共動距離 dC:把今天的尺度凍結量度的座標距離,來自積分 c / H(z)

- 光度距離 dL:由亮度衰減定義,F ∝ 1 / (4π dL^2)

- 角直徑距離 dA:由角大小推回的實際大小,θ ≈ 尺寸 / dA

它們之間有漂亮的關係:dL = (1 + z)^2 dA。這關係導致一個有趣結果:星系的角大小隨 z 先變小,之後在 z 幾左右會開始看似變大,這不是望遠鏡壞了,而是宇宙幾何與膨脹的聯合作用。

觀測怎樣量 z:從光譜線到顏色

- 光譜紅移 spectroscopic redshift:用明確的譜線(如氫的巴耳末系、氧的雙線、Lyman-α at 121.6 nm)對位,精度可達 Δz ~ 10^-4 或更好,是黃金標準。

- 光度紅移 photometric redshift:用多個濾鏡的顏色推算,依賴訓練與模板,精度典型 σz ≈ 0.02–0.05 × (1 + z),但可快速為上億天體估 z。

- Lyman 斷裂選擇:高紅移星系在 Lyman 極限短波端被吸收,顏色出現明顯斷裂,可挑選 z > 3 甚至更高的天體。

- 21 公分線:中性氫的 1420 MHz 射電線在高 z 被拖到百 MHz,為追蹤再電離前後大尺度結構的關鍵。

做星系演化或宇宙學,都要處理 K 校正(K-correction),意思是把因為紅移而移動到不同濾鏡的光譜能量分佈補正回來,才可公平比較不同 z 的本徵亮度。

紅移空間扭曲與本動速度:星系團的手指

星系除了跟著宇宙膨脹,還有本地引力造成的本動速度(peculiar velocity)。這會在紅移空間造成形狀扭曲:

- 小尺度 Fingers of God:星系團內速度弛豫大,沿視線方向被拉長成像手指。

- 大尺度 Kaiser 扁平化:結構在重力下向密度峰匯聚,統計上沿視線方向被壓扁。

這些效應既是干擾,也是訊號。從紅移空間扭曲,我們能量度結構增長率 fσ8,測試廣義相對論與暗能量模型。

超光速退行?為何不違反相對論

在足夠遠的距離,退行速度 v = H0 d 可超過光速,但那不是物體穿過空間超光速,而是空間尺度在增長。相對論禁止局部穿越介質的超光速,不禁止度量本身的演化。與此相關的還有哈勃半徑與宇宙學地平線:有些區域的光今天永遠到不了我們,但我們仍可看到它們過去的狀態。

紅移與宇宙時間:回望時間與年齡

紅移其實是一個時間座標。回望時間 tL(z) 來自積分 1 / [(1 + z) H(z)]。雖然計算需模型,但有一些直觀刻度:

- z ≈ 0.1:回望約 1–1.5 十億年

- z ≈ 1:回望約 7–8 十億年

- z ≈ 6:回望約 12–12.5 十億年(接近宇宙年齡)

宇宙年齡約 138 億年是由全套資料(CMB、BAO、超新星)共同推定的。

一個實算例子:用 Hα 算 z、距離與時間

假設在一個星系的光譜中看到 Hα 出現在 721.9 nm:

- z = (721.9 − 656.3) / 656.3 ≈ 0.10

- 小 z 近似距離:d ≈ (c z) / H0 ≈ (3.0 × 10^5 km/s × 0.10) / (70 km/s/Mpc) ≈ 430 Mpc(粗略)

- 回望時間:取標準宇宙學,約 1.3 十億年(需用 H(z) 積分精算)

真的做科學分析時,會用宇宙學計算器輸入 z 與參數(H0、Ωm、ΩΛ),輸出 dC、dL、dA、tL 等。

偵測宇宙加速與未來的紅移漂移

- Ia 型超新星:比較不同 z 的 dL(z) 與均勻減速的預期,發現宇宙在最近幾十億年開始加速。

- 重子聲學震盪 BAO:在星系分佈中的標準尺,讓我們量度 dA(z) 與 H(z)。

- 重力波標準警報器:雙中子星合併提供絕對光度距離,配合宿主星系的 z,給出幾何式的 H0 測量。

- 紅移漂移 Sandage–Loeb:直接量將來幾十年內同一高 z 吸收線的 Δz/Δt,訊號相當於每年幾厘米每秒的速度變化,極難但具決定性,歐洲極大望遠鏡與 SKA 正朝此目標努力。

系統誤差與選擇效應:讀懂數字背後的陷阱

- 塵埃消光與紅化:會令天體看起來更紅,但那是顏色變化,不是光譜線整體平移。要靠多波段與光譜分離。

- Malmquist 偏差:亮的天體更易被選中,會偏誤距離與演化推論。

- 弱引力透鏡:大尺度結構會放大或縮小亮度與角度,增添散度。

- 光度紅移校準:需要用一小部分高精度光譜紅移作訓練與驗證,以抑制系統偏移。

別把紅移與其他現象混淆

- 紅化 vs 紅移:塵埃造成的是顏色改變,光譜線位置不動;紅移是所有譜線按比例整體移動。

- 本地藍移也存在:仙女座星系 M31 正朝我們而來,z ≈ −0.001,因為本動速度蓋過宇宙膨脹。

- 引力紅移是局部效應:例如太陽表面的引力紅移約 2 × 10^-6,需高精度方能量到。

幾個常用的心法與小工具

- 心算小 z:z × 3000 Mpc 大約是共動距離的量級(取 H0 ≈ 70 km/s/Mpc 時)。

- 1 + z 是一把尺:任何尺度(波長、溫度、能量密度的一些標度)在膨脹中大多按 1 + z 比例縮放。

- 善用宇宙學計算器:輸入 z 和參數,能同時給 dC、dL、dA、tL。不同參數對曲線的影響很直觀。

更深入的一步:從 z 的分佈看宇宙大結構

把上百萬個星系的紅移位置放在三維空間,你會看到宇宙像蜂巢:絲狀體、牆、空洞。紅移空間的功率譜與雙點相關函數可量度聲學峰,還能從各向異性提取 fσ8。跨調查的交叉相關(例如星系紅移圖與 CMB 之間的積分薛定諤–沃爾夫效應)更能測試暗能量在晚期對重力勢的衰減。

總結:一個數字,兩種工具,三重內涵

- 一個數字:z,定義簡單,觀測穩健。

- 兩種工具:它既是宇宙膠尺(透過 dA、dL、BAO),也是宇宙時鐘(回望時間、1 + z 與 a 的比)。

- 三重內涵:涵蓋多普勒、宇宙學與引力紅移,連結狹義與廣義相對論。

對我們來說,紅移系數不只是一組光譜線旁邊的小數點,它把你手上的港鐵地圖攤開到宇宙尺度:哪裡更遠、哪裡更早、路線如何彎。每次看見 z,你其實是在讀取宇宙歷史的座標。當我們把無數個 z 拼在一起,就能重建從大爆炸到今天的擴張曲線,甚至預測未來的節奏。下一次在新聞看到某星系 z = 7,不妨在腦中按下 1 + z 的鈕:那是八倍拉伸的光,來自宇宙剛學會點亮星空的年代。