矮星系離我們近嗎?

你可曾抬頭看過夜空,想像那些微弱的光是什麼?大多數人熟悉「星星」和「銀河」,但在我們的宇宙社區裡,還有一類不那麼耀眼、常被忽略的成員——矮星系。別小看它們體積小、亮度低;這些小星系其實悄悄影響著宇宙結構、暗物質研究,甚至和我們地球的起源有關。以下以問答形式,一步步拆解矮星系的面貌,讓沒有天文背景的你也能看懂它們為何重要。

Q1:什麼是矮星系?跟我們熟悉的銀河有何不同?

A: 簡單說,矮星系就是「小」的星系。星系是由數以百億計至數十萬顆恆星、氣體、塵埃和暗物質集合而成的系統。像我們的銀河系屬於大型盤狀星系,恆星多、結構完整;矮星系的恆星數量遠少於大型星系,可能只有幾千到幾十億顆恆星。

矮星系有很多種類:有些像小型的圓球狀集團(矮橢球星系/矮球狀星系),有些像失控的小盤子(矮不規則星系),還有一些環繞大星系的「衛星矮星系」。它們通常質量較小、光度弱,常被大型望遠鏡或細心的巡天任務發現。

Q2:矮星系有多重要?

A: 看似遙遠且不起眼,但矮星系在多個層面與我們息息相關:

- 理解宇宙結構:矮星系是宇宙中最常見的星系類型。學會它們的形成與演化,有助於理解整個宇宙如何從大爆炸後的簡單物質,變成現在複雜的星系網絡。

- 暗物質的實驗室:矮星系質量多由暗物質主導,恆星少、氣體也少,這使它們成為研究暗物質性質的理想目標。暗物質與我們每天生活無直接互動,但它決定了宇宙的重力結構,間接影響星系和行星的形成。

- 化學演化的線索:矮星系裡的恆星往往很古老,保留早期宇宙化學豐度的「化石」。透過分析矮星系恆星的元素分布,科學家可以重建銀河系和太陽系形成前的化學歷史,這與地球上生命所需元素的來源有直接關聯。

- 啟發未來探索:矮星系常出現極端環境(超低金屬量、密度低等),對研究恆星形成、黑洞以及高能現象很有幫助。這些基礎研究最終會回饋到技術與教育,影響社會長期發展。

Q3:我們身邊有矮星系嗎?距離地球多遠?

A: 是的,我們的銀河系就有很多衛星矮星系。最著名的三個鄰居是大麥哲倫雲、小麥哲倫雲(我們在南半球夜空可以看到),以及仙女座銀河(其實是大型星系,但周圍也有許多矮星系作為衛星)。此外,銀河系的衛星矮星系還包括:鑽石矮星系(Sagittarius dwarf)、獵戶座矮星系(Orphan?)等,距離從幾萬光年到幾百萬光年不等。

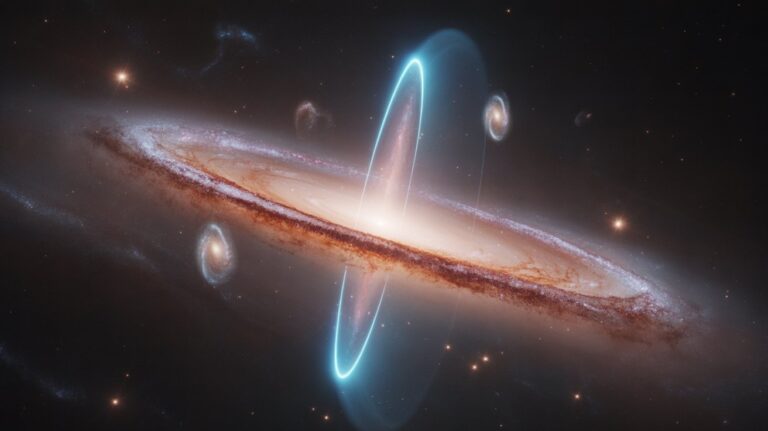

雖然光年數聽起來很大,但在宇宙尺度上,這些距離其實算是鄰近。你可以把銀河系想像成一個城市,矮星系就是圍繞城市的衛星小鎮,有些正在被城市吞併,有些則保持獨立。

Q4:矮星系如何形成?它們會變成大星系嗎?

A: 主要有兩種形成途徑:

- 原生形成:在宇宙早期的小型密度波中直接形成的小型星系,這些一直保持小尺度,未經重大合併。

- 重力作用下被剝離:當小星系靠近大星系時,潮汐力會剝離它們的氣體和恆星,最終可能被吞併或消耗殆盡,成為大星系的一部分。

是否會長成大星系取決於環境和時間。理論上,多次合併能讓小星系逐漸積累質量,形成更大的系統;這也是銀河系在宇宙演化中長大的一部分。許多大型星系正是由無數的小星系合併而來的「骨架」。

Q5:矮星系裡有行星或生命的可能性嗎?

A: 這是最吸引人的問題之一。矮星系的恆星通常年齡很大、金屬(天文學上指重元素)含量較低。行星形成需要重元素(像矽、鐵、氧),因此在極低金屬環境下形成類地行星的機率可能較低。

然而,並非不可能。若某個矮星系中有較年輕或金屬稍高的恆星,仍可能孕育行星系統。至於生命,則更難判斷。生命需要穩定的環境、適合的化學條件以及充足的時間。大多數矮星系的環境(如輻射強度、超新星頻率、氣體稀少)可能不利於複雜生命長期穩定發展,但這是積極研究中的課題。

Q6:我們如何觀測矮星系?需要什麼設備?

A: 由於矮星系光線微弱,早期很難被發現。現代的巡天計畫(如SDSS、Pan-STARRS、DES等)使用大口徑望遠鏡和精密攝影機掃描大片天空,透過數據處理找出微弱、分散的恆星群集,進而確認為矮星系。

另外,空間望遠鏡(如哈伯)和大型地面望遠鏡(如VLT、Keck)可以進行光譜分析,測定恆星的化學成分與運動速度,這對判斷是否被暗物質包裹以及星系的年齡非常重要。近年來大資料與機器學習也加入了搜尋行列,加快了新矮星系的發現速度。

Q7:矮星系對暗物質研究有何貢獻?

A: 矮星系是研究暗物質的重要「實驗場」。原因有幾點:

- 質量比光輻射高:雖然恆星少,但它們的運動往往顯示出遠超出可見物質所能解釋的引力,表明存在大量暗物質。

- 簡單系統:矮星系結構較簡單,沒有大型盤面和複雜的動力學,讓理論模型可以較容易匹配觀測數據。

- 測試暗物質模型:不同的暗物質候選模型(冷暗物質、自互作用暗物質等)會預測不同的質量分布與星系形成歷程。矮星系的內部密度剖面、衛星數量與分布,都是檢驗這些模型的關鍵。

因此,矮星系的觀測結果可以直接影響我們對暗物質本質的理解,這是當今宇宙學的核心問題之一。

Q8:矮星系會對地球造成影響嗎?例如撞擊或引力變化?

A: 在可觀測的人類時間尺度上,矮星系不會對地球造成直接危害。它們離我們非常遙遠,且質量雖然重要,但不足以在短期內改變太陽系的軌道穩定性。

不過,從長期演化角度,大型星系之間的引力互動(包含帽子戲法般的合併)會重塑恆星分布與星系內環境;這些過程發生在億到十億年的時間尺度上,和生物演化相比屬於極為漫長的背景變化。總之,矮星系本身不會隨手把我們“吞掉”。

Q9:最近有哪些有趣的新發現?

A: 近年來的幾項亮點包括:

- 大量新矮星系被發現:得益於深度巡天與資料分析技術,過去十年裡我們發現了數十個新的矮星系,尤其是在銀河系周圍。

- 暗物質分布的新線索:一些矮星系顯示內部質量分布與傳統冷暗物質模型的預測存在差異,促使科學家重新檢視暗物質性質或星系演化中的物理過程。

- 極端恆星化學:在某些矮星系中發現了極端低金屬的恆星,這些恆星可能來自宇宙早期,為研究第一代恆星與早期元素合成提供了重要資料。

Q10:我可以怎麼更深入了解矮星系?

A: 如果你對矮星系感興趣,以下幾種方式可以讓你更貼近這個領域:

- 關注天文新聞與科普平台:像NASA、ESA、國際天文學會以及本地天文社的最新發現常常以淺顯方式報導。

- 參加天文社或觀星活動:實際使用望遠鏡觀測星空,了解巡天與資料分析的流程。

- 線上課程與公開資料:許多大學與機構提供免費課程與公開巡天資料,適合想進一步學習的朋友。

- 公民科學計畫:有些專案會讓志願者協助分類圖像或尋找微弱光源,幫助專業天文學家篩選候選目標。

結語

矮星系或許不是最耀眼的天體,但它們是宇宙故事中不可或缺的角色。從暗物質到星系形成史,從元素的來源到未來觀測的挑戰,矮星系提供了豐富的線索。對我們來說,它們既是天文科學的教室,也是理解宇宙如何一路演化到我們所處位置的重要拼圖。下次當你抬頭看夜空,記得那些不起眼的小光點可能正來自一個遙遠的小社區——那裡藏著關於宇宙過去與未來的秘密。