重力波:時空的漣漪如何改寫我們對宇宙的理解

你可曾想像過我們身處的宇宙,其實像一塊廣闊的橡皮墊?上面放著不同重量的物件,就會壓出坑紋。這塊墊,就是所謂的時空 (spacetime)。百年前,愛因斯坦提出「廣義相對論」(General Relativity),首次將重力描述為時空的彎曲,而當極端巨大的宇宙天體活動時,這張時空墊甚至會像水波般起漣漪,這種現象,正是科學家口中「重力波」(Gravitational Waves)。這篇文章會用貼近日常的例子,帶你深入了解重力波這個激動人心的天文現象。

什麼是重力波?

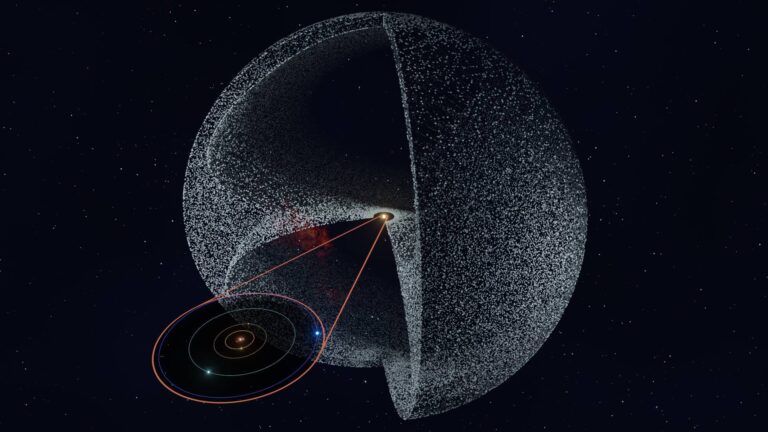

重力波,顧名思義,就是由於重力產生的波動。相對於我們熟悉的聲音波、海浪或電磁波(如光波),重力波是時空本身出現的漣漪。打個比喻,在平靜的池水投入一粒石頭,水面會出現一圈圈的波紋,一樣道理,當宇宙中極端天體(例如黑洞或中子星)發生劇烈活動——比如合併或超新星爆發時,這些能量極大的事件就像巨石壓進時空這個巨型彈墊,於是產生以光速四處傳播的重力波。

重力波不會帶來你我感受到的物件移動,而是讓整個空間微微地拉長、擠壓。例如,當一道重力波經過你腳邊,你兩腳之間的距離會極細微地改變,但幅度小得難以想像,若換算比例,比氫原子的直徑還要小千萬倍。

重力波的理論由來 —— 愛因斯坦的預言

1916年,愛因斯坦在發表廣義相對論後不久,就從他的方程式預測到重力波的存在。他認為,只要巨質量物件因運動產生極大的加速度(例如兩顆黑洞正互相旋轉接近),就會以時空漣漪的形式釋放能量。但因為其效應在地球非常微弱,長久以來,這只停留在理論層面。早期物理學家甚至懷疑重力波是否真的存在,還是數學上的抽象概念。

隨著天文技術的進步,越來越多間接證據支持重力波真實存在。1970年代末美國霍斯特·泰勒(Joseph Taylor)與助手赫爾斯(Russell Hulse)研究一對脈衝星(高速旋轉的中子星),發現它們軌道慢慢縮短,驗證了它們因釋放重力波而失去能量——這項發現更在1993年獲頒諾貝爾物理學獎。這些間接證據最終催生了直接偵測的時代。

重力波如何被「聽見」?—— LIGO的突破

真正直接「捉到」重力波,是到2015年美國LIGO(雷射干涉重力波天文台,Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)突破性成果。LIGO用兩支長達4公里、呈L形排列的「雷射標尺」,來精密量度微細的空間伸縮。

其原理簡單說,是將雷射光分成兩道,沿互相垂直的管道反射再合拼。如果兩支標尺一樣長,合成後的光相位會吻合。但當重力波通過,時空被拉伸壓縮,導致路徑極細微改變,用超精確的光學儀器便能量度出這細微差異。這個技術對環境干擾(如地震、卡車經過等)極為敏感,每一毫米都須精確把控,難度可想而知。

2015年9月14日,LIGO首度偵測到一對黑洞合併產生的重力波訊號——這是人類首次「聽到」宇宙的時空震顫!其偵測的振幅只有千億分之一毫米,非常難以察覺,但意義重大。這發現也在2017年讓三位LIGO的創辦者獲頒諾貝爾物理學獎。

重力波改變宇宙觀的三大理由

- 開啟「重力波天文學」新世紀:以往人類主要靠電磁波(即光)觀察宇宙,例如可見光、無線電波、X光等。但有些「宇宙黑暗」——例如黑洞合併,只發出微弱或根本沒有可偵測的光;重力波卻能穿透所有物質和障礙物,給我們前所未有的觀測途徑。彷彿過往宇宙只讓我們「看」,現在還能「聽」到宇宙的脈動和對話。

- 驗證愛因斯坦理論:每次重力波事件都是對廣義相對論的極端測驗。至今所有觀測都支持愛因斯坦所說,但持續的研究有機會發現理論需要修正的細節。

- 解開黑洞和中子星的奧妙:藉著分析重力波訊號,科學家可計算出黑洞、中子星的質量、旋轉速率,甚至追蹤這些天體碰撞時的能量釋放。2017年LIGO和意大利Virgo團隊首次偵測到中子星合併產生的重力波,還同步觀察到可見光和伽瑪射線,首度證實「金」等重元素可能正是在這類宇宙大爆炸中產生。

日常生活與重力波的類比

雖然重力波是宇宙極端現象,但我們仍可用日常情境來類比。例如你和朋友站在彈床(蹦床)上,如果有人重力一跳,全床面會跟著起伏,但站在遠處的你只會感到一陣微弱波動——這就是重力波在時空中的傳播效應。而現實中,重力波只會引起比原子還小得多的微振動,所以即使同時有數不清的重力波在地球穿梭,我們完全不會有感覺。

再舉個比喻:如果你閉上眼,在一個音樂會場「聆聽」周遭,你看不見但可憑聽覺分辨附近不同樂器聲音。重力波如此:雖然我們「看」不到黑洞合併,但重力波讓我們「聽」到宇宙的「交響樂」。不同天體碰撞會有不同頻率、不同輪廓的波形,讓天文學家可直接「聽」出是哪種現象——甚至遠在宇宙深處發生。

重力波的挑戰與未來

重力波的偵測堪稱人類最嚴苛的精密工程。地震、風、車輛行駛等干擾,都可令數據「走鐘」;單靠一個觀測站,難以分辨假訊號。現在,全球陸續擴展重力波望遠鏡,如歐洲的Virgo、日本的KAGRA、印度的IndIGO,形成國際聯網,有助於偵測更遠、種類更多的事件與定位來源。

未來,計劃中的LISA(Laser Interferometer Space Antenna)將升空,設於太空的數個衛星組成更長基線(250萬公里),能偵測更低頻、來自超大質量黑洞合併的重力波。這些工程將令我們得以聽見以前無法探知的宇宙「低音樂章」。

不止於此,解讀重力波有望探索「宇宙起源」的大哉問。早在大爆炸後極短時間(例如10^-36秒),部分宇宙學理論預測會有原始重力波殘留——就像宇宙的「初生啼哭」。這些訊號一旦被揭示,有機會解釋宇宙怎麼誕生、物理定律為何如此安排。

總結:宇宙的另一種語言

重力波的發現,猶如宇宙送給人類最美妙的新禮物。它不只驗證了愛因斯坦的一百年預言,更讓我們開啟一個全新「聽見」宇宙的時代。無論你是天文迷、科學發燒友,還是只想知道金、銀、鉑是從哪裏來,重力波都在悄悄撼動我們對天地的理解。下次仰望星空,也許會想像,在你腳下、在整個宇宙間,正有無數看不見、聽不到的時空漣漪,不停傳來遠方天體的搏動訊號——在告訴我們:宇宙,比我們肉眼所見還要精彩萬倍。