宇宙膨脹的自我介紹

大家好,我是宇宙膨脹。你可能從課本、新聞或社群媒體聽過我的名字:宇宙在膨脹,遙遠的星系正在遠離我們,宇宙有個大爆炸起點。這些描述不是全錯,但也常被誤解,像是不小心把一張地圖摺壞後再說明路線一樣。我今天想用一個故事式的自述,慢慢把我說清楚,順便拆掉幾個常見的迷思,讓你用生活中的想像就能理解我在做什麼。

我從哪裡來?一個不像電影的誕生故事

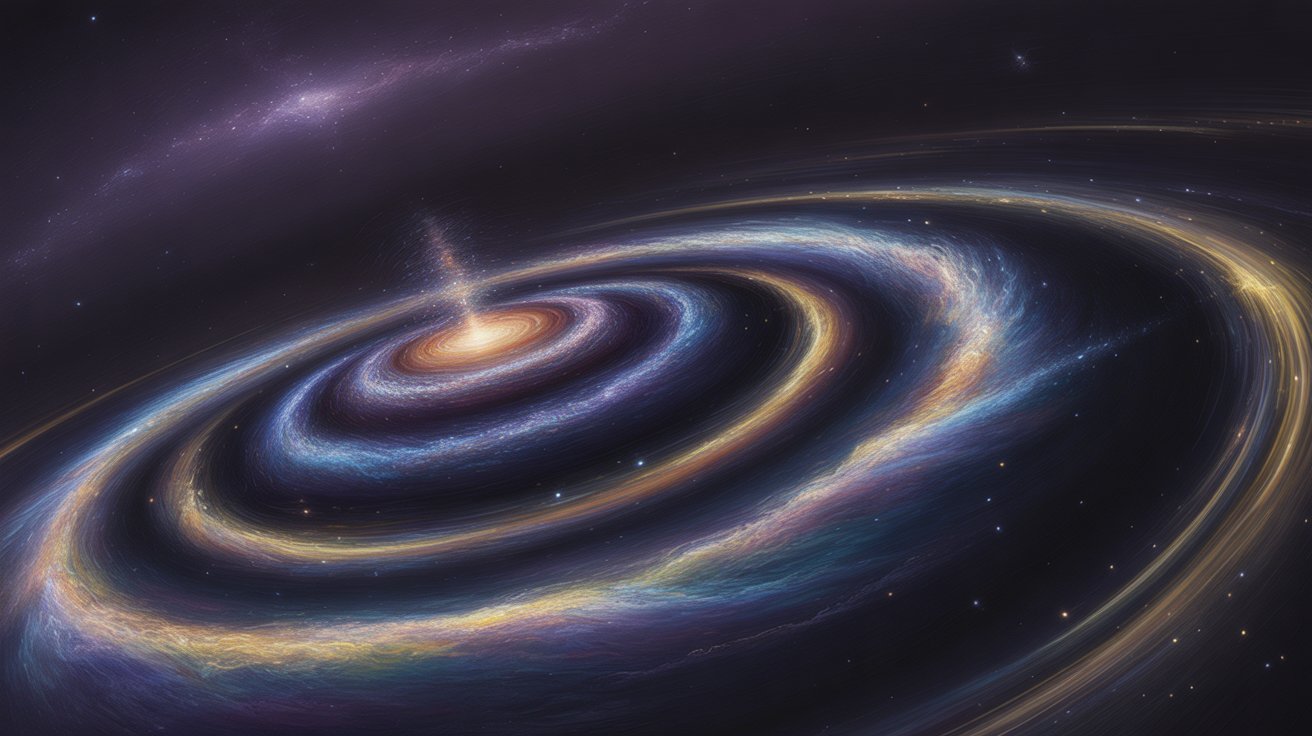

人們常說「大爆炸」,好像是一個巨大的爆炸把東西往外炸開,像煙火一樣。其實,真相比較像是一張原本很緊密的海綿逐漸膨脹。那個時候空間本身變多了,裡面的物質也被拉遠。重要的是:並不是「我在某個點爆炸然後東西向外跑」,而是整個空間本身在膨脹,沒有一個特定的中心點可以指著說:「看,那是爆炸的中心。」

這個差別很關鍵。把宇宙想成一個風箏被風吹走、或是石頭被投出的比喻,都會讓人誤會有個中心或起點在某個空間位置。我更像是一張不斷變大的床單,床單上有幾個小點(星系),隨著床單變大,點之間的距離變長,但沒有點是床單的中心。

誤解一:宇宙是在某個地方向外膨脹?

很多人會問:「宇宙在什麼外面膨脹?它膨脹到哪裡?」這問題很自然,但暗藏前提:你假設宇宙像一個有邊界的房間,有外部空間可以放東西。事實上,根據現代宇宙學,我這個大家庭可能是無邊無際的(或至少在我們能觀測的範圍外看起來像是無邊無際)。膨脹是指空間內部的度量尺度變大──也就是說,點與點之間的距離增加,而不是把我塞進另一個更大的空間裡。

想像一張印有小圓點的橡皮薄膜。把薄膜均勻拉開,圓點互相遠離,但薄膜本身沒有被置入一個更大的表面;膨脹指的是薄膜上點與點之間的距離變大。這就是我──宇宙膨脹──在做的事。

誤解二:膨脹意味著所有東西都被拉開,包括你我?

若你把膨脹想得太絕對,可能會擔心:「那我會不會被拉長?地球、太陽、分子會不會被拉散?」不會的。為什麼?因為膨脹是作用在宇宙中非常大尺度的空間度量上。原子、分子、甚至行星和恆星系統,由於電磁力和引力等本地作用力綁得緊緊的,遠比宇宙膨脹的效果強很多。

換句話說,膨脹是慢慢拉長「城鎮之間」的道路,但不會拉斷你家房子的磚瓦。只有當兩個天體之間的引力微弱到不再能克服我施加的膨脹時(例如彼此距離非常遠的星系群),它們才會隨著空間一起分離。

誤解三:膨脹速度可以超越光速,那不是違反相對論嗎?

是的,我有時候會讓兩個非常遙遠的星系彼此遠離的相對速度看起來超過光速。這個事實常讓人緊張:「這不是違反愛因斯坦的相對論嗎?」其實不違反。愛因斯坦的相對論限制的是物質或信息在給定的本地空間中不能超越光速。但當整個空間本身在膨脹時,不同位置的物體可以因為空間變大而彼此迅速分離,這並不是在局部傳遞信息的運動。

想像在地球上用尺量距離:尺子本身不會超越你,而是你用尺測量時看到兩點之間的距離變長。膨脹增加的是空間尺度,而非物體穿過空間的局部速度,所以相對論並沒有被破壞。

誤解四:宇宙膨脹的證據只是紅移嗎?

紅移是我最直接的“聲音”——遙遠星系的光往紅端偏移,像是多普勒效應告訴我們星系在遠離。但科學家們不只看紅移,他們還觀察宇宙微波背景(類似宇宙嬰兒時期留下的微弱熱光)、元素在宇宙中的分布(例如氫、氦的比例),以及大尺度結構(星系如何聚成網狀)。這些獨立線索互相支持:一個從熱密湯狀態膨脹而來的宇宙,能同時解釋紅移、背景輻射和原始元素的存在比例。

所以,膨脹不只是來自一個現象的猜測,而是多條證據合力指向的結論。

誤解五:膨脹會讓一切最後都蒸發消失?

關於未來有許多戲劇性的想像:宇宙會冷到只剩零度以下、或是被越來越多的黑洞吞噬,或是因暴脹繼續膨脹成一片稀薄無光的黑暗——這些都是可能情境的一部分,但需要區分短期與長期,以及不同的物理機制。

目前觀測顯示,膨脹速率受到「暗能量」的影響,而暗能量會讓膨脹加速。如果這樣的加速持續下去,遠方星系會被拉得更遠,以致它們的光再也無法抵達我們,夜空變得更孤寂(稱為“黑暗冷寂”或Heat Death)。但這不代表所有事物都立刻消失;像恆星、行星和生命的命運依然受各自局部物理過程支配。

誤解六:宇宙膨脹等於宇宙在變稀少?

這個說法基本上是正確的:隨著空間變得更大,每單位體積內的物質平均密度會下降。然而要注意兩點:第一,密度的下降對不同成分影響不同。輻射(光)的能量密度隨著膨脹下降速度比物質(如原子)快得多;第二,某些成分像暗能量,具有奇怪的屬性,可能在膨脹過程中保持差不多的密度或甚至不隨膨脹稀釋,這正是促成加速膨脹的原因之一。

我不像你以為的那麼神祕——可以用簡單圖像理解

想像你正在看一張載滿城市的小地圖,地圖上的城市代表星系。若你把地圖的尺度改大(把比例尺改成更大的一格代表更多公里),城市間的實際距離變長,但城市本身並沒有被改變。這就是膨脹如何在「尺度」上起作用。

或者把膨脹想成發酵中的麵糰,麵糰裡的小葡萄乾代表星系。當麵糰發酵膨脹,葡萄乾之間的距離增加,但每顆葡萄乾的形狀基本不變。注意:這些比喻都有局限,但它們幫助你抓住核心概念,而不必立刻鑽進複雜的數學。

日常如何感受到我的存在?

在日常生活中,你不會直接感覺到我,因為我在你熟悉的尺度(房間、城市、太陽系)幾乎不造成可觀察的變化。但當天文學家用望遠鏡觀察億光年外的星系,或研究微波背景的細微溫度波動,他們就能聽見我的低語。這些觀測讓我們拼湊出宇宙的歷史、估計年齡、並了解未來可能的走向。

結語:和我一起好奇,而不是害怕

膨脹並不是一個要奪走你力量的怪物,而是一條講述宇宙如何成長和演化的故事線。我知道我的名字帶著抽象和深奧,但你不需要成為物理學家才能與我有關聯。從看夜空、追一顆流星、到讀下一則關於太空的新發現,你都在與我互動,因為我構成了那個讓星光旅行、讓星系彼此遠離的大舞台。

如果你帶著好奇繼續看下去,便會發現更多細節和驚喜:有關暗能量的未解之謎、宇宙復原力的證據、還有未來望遠鏡能帶來的新視野。我會繼續膨脹,而你,只需要抬頭看天,讓問題繼續來,讓想像不停止。