重力透鏡效應:宇宙中的扭曲之眼

夜空之中,星光閃爍,我們眼睛所見的宇宙,其實可能並非直觀那麼簡單。我們會以為,光線是一直線穿越空間,從遙遠星體傳到我們的眼前。但現代天文學告訴我們:在巨大的引力面前,連光也會彎曲,宇宙有時就像一塊奇異的透鏡,悄悄改變了我們所見的一切。這種現象,被稱為「重力透鏡效應」(Gravitational Lensing)。它不僅是天文學中的物理奇觀,更是揭示宇宙深層結構的重要工具。本文將帶你認識這個充滿想像力、極富現代意義的天文現象。

光線也會轉彎:愛因斯坦的預言

重力透鏡效應的理論根基,是愛因斯坦的廣義相對論(General Relativity)。在1915年,愛因斯坦打破了牛頓引力觀念,認為物質會扭曲時空,形成一道「坑」——任何東西,包括光,都會沿著這個坑滑行。這如同在鋪有彈力布的桌上放一個保齡球,彈力布被壓出一個凹陷,桌面上的小球 (代表光子) 從旁邊滑過時,會被這個凹陷吸引,路線就不再筆直。

1919年,英國天文學家愛丁頓(Arthur Eddington)在日蝕期間驗證了這個理論。他發現恆星的光因太陽引力而彎曲,觀測位置偏移了,令全世界震驚。這個實驗拉近了理論和現實,也為重力透鏡效應在日後的天文學發展奠定基礎。

什麼是重力透鏡效應?

重力透鏡效應,簡單來說,就是當一個龐大的天體(如星系或黑洞)在遠方天體(光源,例如更遠的星系或類星體)和我們之間時,這個龐大的質量會「曲解」時空,令本來要直線走來的光線轉彎,結果這些遠方天體的光會被「放大」、「扭曲」甚至「分裂成多重影像」。這就有點像我們透過一杯水或一塊玻璃看物件,物件的形狀和位置會被改變。

以生活比喻:當你在街上看見炎熱天氣下彎曲的馬路,距離遠處的物件會看上去變形、倍大甚至出現「分身」,其實那是熱空氣密度不同,導致光線彎曲。宇宙中的重力透鏡效應原理相似,只是「透鏡」是由質量巨大的天體造成,是宇宙規模的物理現象。

重力透鏡效應的類型

根據「透鏡」與觀測者、光源的相對位置不同,重力透鏡效應可以分為幾個主要類型:

- 強重力透鏡(Strong Gravitational Lensing): 當透鏡天體非常龐大(如銀河團),光路受到極大彎曲,產生清晰、多重甚至環狀的影像,例如「愛因斯坦環」(Einstein ring)。

- 微重力透鏡(Microlensing): 如果透鏡體積較小(如一顆恆星或行星),光子軌跡只是稍微偏折,呈現圖片放大或亮度突出,但一般不會出現多重影像。

- 弱重力透鏡(Weak Lensing): 無數微小的質量累加,導致遙遠天體的影像集體被拉長、被拉扯,需統計大量星系才能顯現其「模糊變形」的趨勢,用於研究宇宙大規模結構和暗物質分布。

重力透鏡如何改變我們看宇宙?

重力透鏡效應是天文學家的「超能力放大鏡」。當遠方的星系、類星體甚至「消失的」天體太暗、本來看不到時,只要中間剛好有一個合適的質量(例如一個巨大的銀河或銀河團),它就會把原本的光線聚焦和放大,令我們可以看見更遠、更微弱的宇宙天體。

事實上,我們今天能夠觀測到數十億光年之外的宇宙,重力透鏡效應是功臣之一。例如哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)就曾利用重力透鏡,觀察遠古宇宙幼年星系的模樣,幫助科學家研究宇宙如何從大爆炸後的混沌,演化成今天星海璀璨的景象。

愛因斯坦環與多重影像

當光源(如一個遙遠星系)、透鏡(如一個近距離星系團)和地球幾乎排列在同一直線時,被彎折的光線會環繞透鏡對稱地聚焦,稱為「愛因斯坦環」(Einstein Ring)。這種現象只有當觀測位置極為巧合時才會出現,但一旦發生,就是極美而有力的宇宙證據。

在強重力透鏡中,還會出現「多重影像」(Multiple Images)。通過不同路徑彎折的光線,可以讓我們從地球同時看到同一個天體的不同影像。有些情況下,甚至可以觀察到同一事件(如超新星爆炸)延遲數天、數月甚至數年的重現,因為光走不同路線所需時間不同。這現象不只美麗,更幫助科學家測量宇宙膨脹的速度等關鍵數據。

微重力透鏡:發現隱藏的天體

微重力透鏡(Microlensing)則特別適合尋找那些難以直接觀察的天體,例如恆星間的行星、暗物質、甚至失去光芒的黑洞。當一個不發光的天體橫越在遙遠星體和我們之間時,它的質量會短暫聚焦背景星的光,觀測者僅會看到星星突然變亮,然後恢復正常。這是捕捉宇宙「暗物質」(Dark Matter)分布和發現系外行星的有效方法。

尤其在銀河系中心等密集區域,數以萬計的恆星重疊在一起,科學家利用微重力透鏡效應檢測「潛藏」在星光背後的行星或黑洞,使本來無法探測的天體得以「現形」。

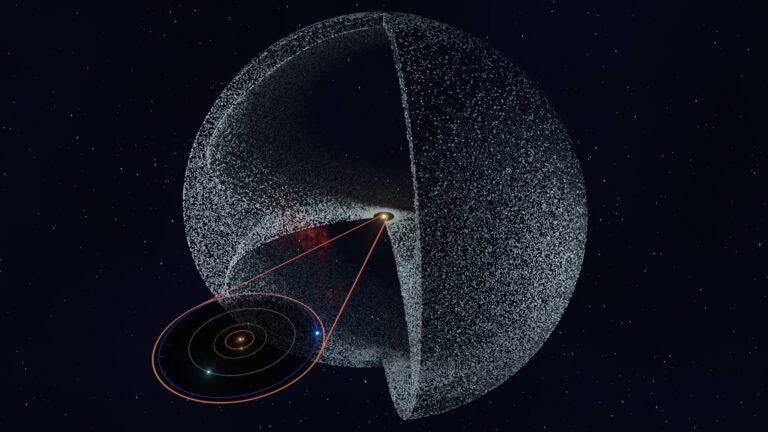

弱重力透鏡:探索暗物質與大型結構

若考慮整個宇宙大規模分布,無數微小的質量會累積進大型星系團,造成大量背景星系的形狀細微變形,稱為「弱重力透鏡」(Weak Lensing)。

天文學家借助統計學,分析巨量星系和星系團的影像形狀偏斜,推斷哪裡隱藏了大量看不見的物質,就是暗物質。這成為今天認識宇宙「骨架」——暗物質網絡的關鍵方法,正因為暗物質不發光無法直接觀測,唯有透過重力對光線的「影響」來間接感知它們的存在和分布。

實際應用與近期發現

重力透鏡效應不僅是理論遊戲。在現實世界裏,科學家用它來:

近年來,天文學家還利用重力透鏡找到首顆「原始黑洞候選者」,甚至成功觀察到重力透鏡導致超新星爆炸事件的延遲出現。重力透鏡效應還是大型天文調查計畫(如歐洲Euclid、NASA的羅曼太空望遠鏡)探索黑暗宇宙的「偵測器」,逐漸揭示隱藏在星光背後的浩瀚秘密。

結語:重力透鏡效應開啟的宇宙新視窗

重力透鏡效應讓我們換個「角度」理解宇宙:光不是「自由穿梭」的旅人,反而是被宇宙中無形之手(重力)引領和扭曲的信使。我們不僅能藉由這個現象看到遙不可及的天體,還可窺探肉眼不可見的宇宙深層結構——如暗物質、黑洞以至宇宙的膨漲速度。

從愛因斯坦的方程式,到日全蝕的經典驗證,再到今日的大型太空望遠鏡,重力透鏡成為研究宇宙的重要工具。下次你在香港的夜空下仰望繁星,不妨想像這些點點星光,可能都曾被宇宙巨手彎曲過路徑,才抵達你的雙眼。這一份彎曲背後,藏著無限知識與宇宙真理,正等待著我們去探索、去領會。