【深度認識】微型黑洞

你有沒有曾經想像過:如果宇宙裡存在一個比一粒沙還要細小,卻能吞噬整個地球的天體,會是怎樣的景象?微型黑洞(Primordial Black Hole / Mini Black Hole)正是這樣一種極其神秘、科學家仍在追尋的“宇宙怪獸”。雖然我們肉眼絕對看不到它們,但在現代天文學與科學普及之間,微型黑洞卻逐漸由理論閒談變成了數據、方程式以至於宇宙奧秘研究的重要主角。今次就讓我帶大家,這一趟「日日在我們身邊經過,你都未必發覺」的天文旅程,一起深入了解微型黑洞的來龍去脈!

什麼是微型黑洞?

在大家熟悉的天文學中,黑洞(Black Hole)通常是指恆星死亡後塌陷形成的「超重力牢籠」,甚至像中子星、白矮星都是天體生命週期的代表。但微型黑洞與這些巨大黑洞不同,它們不是由恆星演化產生,而是在宇宙大爆炸(Big Bang)初期,由極高密度區域因猛烈壓縮而產生的。其規模細小到超乎想像——有其理論認為,最細小的微型黑洞可能只大得過原子一點(半徑稀微至10-18米),而最大的不會超過一座山的質量。

簡單來說,微型黑洞就是一種「小到你以為它不存在,重到你無法忽略」的宇宙生靈。它們的誕生並不需要像恆星黑洞那樣的恒星塌陷,而是宇宙開端時期物質波動的直接產物。因此又有人稱之為“原初黑洞”或“原始黑洞”(Primordial Black Holes)。

微型黑洞的基本參數

- 體積(Volume):極小,半徑可低至約10-18米(遠小於原子核),也有較大的可達數公里,但大部分遠比恆星黑洞細得多。

- 質量(Mass):由一顆小行星至一座不高的山(約1011公斤至1023公斤)都有機會,只遠低於地球(地球為5.97×1024公斤)、太陽(太陽為2×1030公斤)。

- 溫度(Temperature):溫度極高,與其質量成反比。質量愈輕,溫度愈高,甚至可達1011K(即超越太陽核心數萬倍)。

- 成分(Composition):理論上為純重力場,無固定的成份結構(不像地球有地殼、地幔),只是一個重力奇點(Singularity)及其外圍的事件視界(Event Horizon)。

- 距離地球(Distance from Earth):理論上可能分布於本星系甚至太陽系附近。科學家至今未有直接證據證明微型黑洞存在於太陽系策略位置。

- 自轉公轉時間(Rotation/Orbit Period):如果微型黑洞有旋轉(自轉),可近光速水平。但由於其尺度極小,無法像行星一樣描述公轉週期,除非有確定它環繞某天體運行。

- 歷史(History):按照宇宙大爆炸學說,約138億年前產生。大部分隨陰影蒸發(Hawking Radiation)已消失,部分理論認為仍有極小數量存活。

微型黑洞與太陽、地球的異同

微型黑洞雖然被冠以「黑洞」之名,但它與我們最熟悉的地球、太陽有著天淵之別。地球的半徑約6,371公里(體積:1.08×1012公里3),太陽更大,半徑約696,340公里(體積:1.41×1018公里3)。

相比之下,微型黑洞的體積大約只有電子的千分之一甚至更小,但其質量卻可以比一座山還重——這就好像一隻小螞蟻,有能力把一架巴士扛起來一樣神奇!

在溫度方面,太陽表面溫度大約只有5,500℃,而微型黑洞可以熱到1011度——這種能量等同於強大伽馬射線爆發(Gamma Ray Burst),即使一粒微型黑洞帶來的能量釋放,可能一眨眼就能毀滅整個地球,對比之下,不難明白為何微型黑洞如此引人關注。

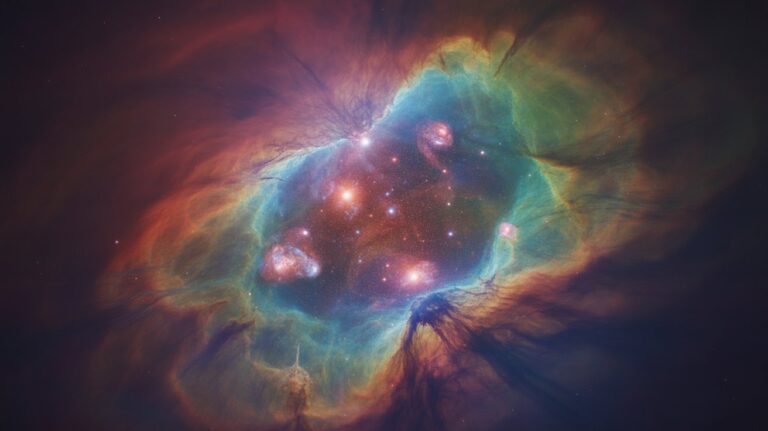

微型黑洞的形成:大爆炸的副產品

大部份我們認識的黑洞都來源自恆星爆炸(Supernova)後的重大坍塌。但微型黑洞卻與眾不同——它們是早於恒星和星系形成時,由宇宙初生的「能量漲落」所導致。根據理論,宇宙誕生伊始,物質和能量的膠著(Quantum Fluctuation),令部分區域密度過高,產生自身引力塌陷而形成微型黑洞。

這一現象並非我們平時熬糖或下雨那麼簡單可見,而是宇宙規模下的劇烈物理過程。這就是為什麼微型黑洞在整個宇宙歷史中有著不可忽略的角色:它們或許記載了大爆炸早期的真實狀況,甚至有可能影響星系形成及宇宙的演變模式。

微型黑洞會吞噬地球嗎?

很多人第一時間聽到“黑洞”,總想像成一個擁有吞天覆地的「宇宙吸塵機」,只要不小心碰上一下,無論太陽、地球還是身邊的小狗都會被捲走。現實則遠非如此可怕。首先,根據不同理論,大部分微型黑洞誕生後會很快透過霍金輻射(Hawking Radiation)消失,只有那些體積較大的才有機會長期存在;其次,萬一有微型黑洞在地球附近和平經過,吸力範圍(Schwarzschild Radius,史瓦西半徑)極微,根本無法吞噬大型天體。

正如磁石能吸鐵釘,但未必吸你家的雪櫃。一個微型黑洞雖然有驚人質量,但吸引範圍非常有限。假設它的質量相當於一座山,唯其半徑只有10-18米左右,肉眼不可見,進入地球大氣層亦難以留下痕跡。除非直接通過地球中心,才會留下些許能量釋放(仍極難偵測)。

微型黑洞與現代物理學

微型黑洞的迷人之處,在於它是交錯於「廣義相對論」(General Relativity)與「量子力學」(Quantum Mechanics)兩大支柱理論之間的橋樑。根據霍金在1974年提出的理論,一個黑洞其實會透過量子隧穿效應“蒸發”——這即是所謂霍金輻射。換言之,黑洞並非永遠黑暗無光,而是會慢慢損失質量,最後「爆炸」釋放巨量能量。

微型黑洞正因體積細小、質量相對較低,蒸發速度比大黑洞快。理論上,如果一顆微型黑洞還存留至今,就應該會在現今宇宙中釋放出強烈的伽馬射線—這也是現代科學檢測微型黑洞存在的途徑之一。

微型黑洞是暗物質的候選者?

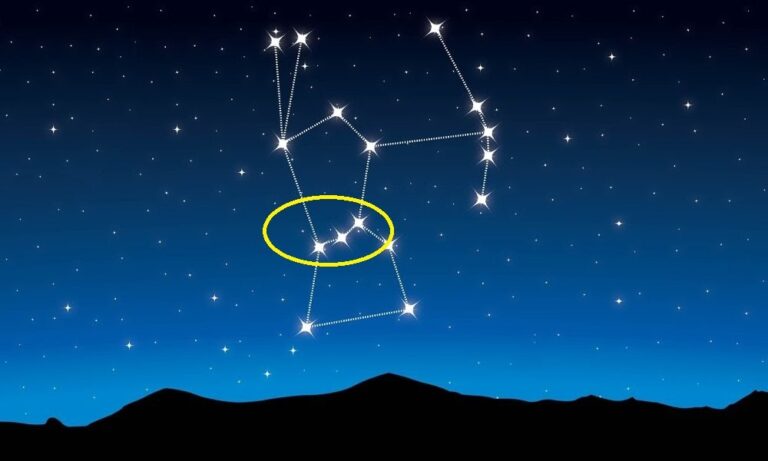

你或許曾聽過「暗物質」(Dark Matter)。科學家至今發現,宇宙有絕大部份物質無法被直接觀測,只能透過引力效應間接推斷。微型黑洞長期以來都被認為是暗物質的潛在候選者;如果在宇宙早期產生大量微型黑洞,堆積起來的總質量可解釋星系旋轉的各種異常現象。然而,近年透過望遠鏡、重力透鏡等方法,科學家發現微型黑洞在暗物質中所佔比例應該不算多,但有可能還是部分暗物質的組成。

如何尋找微型黑洞的蹤影?

既然微型黑洞肉眼看不見,如何證明這種天體存在?現代天文學家主要有以下幾種手段:

- 伽馬射線暴:如果有古老微型黑洞蒸發,理論上會產生瞬間爆發的伽馬射線信號。

- 重力透鏡(Gravitational Lensing):所有有質量天體都會彎曲光線路徑,微型黑洞經過恆星或星系前方時,肉眼雖看不到,但可能短暫引致背景星體亮度變化。

- 宇宙高能粒子:從黑洞蒸發綫中,可能產生大量高能中微子或射線粒子,可以由高靈敏度天文儀器追蹤。

現時尚未有直接證據證明微型黑洞確實存在,但隨著科技發展,例如「大型強子對撞機」(Large Hadron Collider, LHC)甚至有理論指其碰撞能量應可短暫產生微型黑洞,這也成為物理學界熱門話題。

微型黑洞在你我生活中的意義

你或許會問,一個細小得肉眼看不見的「太空幽靈」,與我們日常生活有何關係?事實上,微型黑洞的研究正推動著人類對宇宙起源和未來終極命運的理解。它既是找尋宇宙誕生「零時刻」的關鍵線索,也是橋接量子理論與愛因斯坦廣義相對論的重大突破口。

正如我們身邊很多微小但關鍵的事物——手機裡的半導體、電燈的電子流——縱然看不見摸不到,但卻左右著你我的生活和科技未來。

結語:追尋「看不見」的宇宙秘密

微型黑洞是現代天文學與物理學最迷人的謎題之一。儘管它不一定會出現在你的夜空旅程、或是科學雜誌的頭版頁面,但正因為它「看不見」、「摸不著」,反而更能揭示宇宙深處的無限可能。

由大爆炸初始,到現時仍未證實其蹤影——微型黑洞不僅是宇宙歷史的見證者,更是人類探索宇宙疆界的啟蒙者。下次仰望星空,不妨想像一下,在那一片安寧漆黑裡,或許就有無數看不見的微型黑洞,靜靜記錄著宇宙的演化故事,等候人類解開牠們神秘的面紗。