攀越紅色星球——移居火星的挑戰與可能

你曾經幻想過在火星上生活嗎?很多科幻電影都描述未來人類移民到火星,開展嶄新的太空殖民生活。然而,從地球到火星的這一步,並不像搬屋那麼簡單。現實世界的火星,環境極為惡劣、離地球極遠,要在那裡落地生根,是當代科學技術和人類意志的真正極限挑戰。這篇文章會帶你逐步拆解:為甚麼移居火星是如此艱鉅,但又充滿可能性的冒險。

火星遠比想像中遙遠

首先要搞清楚一個觀念——火星跟我們的月球完全不同。你可能以為月球走一趟都可以,火星「只是遠一點」而已,但事實上,火星與地球的最短距離都有5,500萬公里(而月球只有38萬公里左右)。用最先進的火箭也需要半年時間才能飛到火星,而且兩位星球每26個月才「靠近」一次,那時才是發射的最佳窗口。這樣的距離,意味著任何物資運送、出現緊急狀況,回地求救都極其困難。簡單來說,在火星出狀況,如同「孤島求生」,一切要自力更生。

火星環境:溫度、氣壓與大氣的挑戰

港人生活在亞熱帶,一年四季溫度變化有限。但在火星,「極端」才是常態。火星日間最高溫只有攝氏零度左右,夜間可低至零下100度!在這種氣溫下,普通玻璃窗會碎裂,水管內的水會即時結冰。這種極端低溫,為居住設施、衣物設計和能源供應帶來巨大挑戰。

再來是氣壓。火星表面氣壓比地球低100倍,這個氣壓不足以讓水保持液態(只要你煲水,會「一滾即飛」變成氣體)。同時,大氣98%是二氧化碳(CO₂),只有極微量的氧氣,根本不能直接呼吸,所以無論是行走、居住都必需有適當密封的服裝和居所(大家可想像長期住在外太空艙的感覺)。

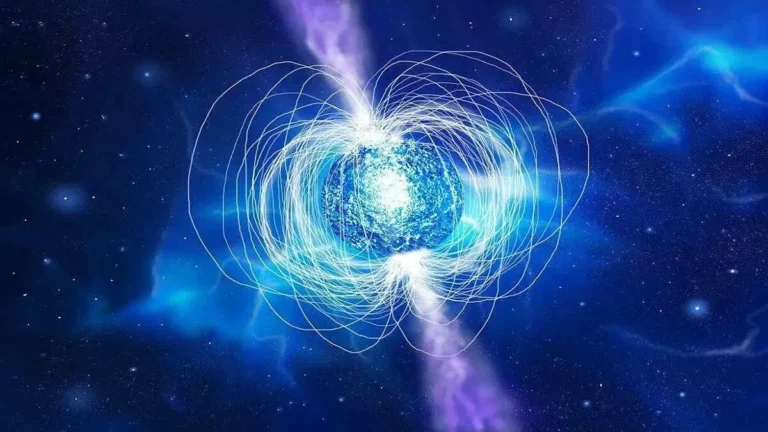

致命的輻射:沒有地球的保護傘

地球上的我們經常無感,但其實地球有個保命「特技」——磁場和厚厚的大氣層。它們共同組成一道屏障,擋開99.9%以上的太陽高能輻射(包括紫外線、宇宙射線等有害粒子)。火星不幸缺乏強大的磁場,大氣層只有地球的1%,去到火星就相當於直接暴露於強烈輻射世界。根據NASA測算,在火星表面一年就會接收約地球大氣層1,000倍的宇宙射線量,長期暴露會大大增加罹癌風險,甚至影響生殖和遺傳。因此建築物很可能要半地下、甚至完全入地,抑或用厚重的屏蔽材料,血汗錢建成的火星基地才有助守護大家生命安全。

水與食物:自給自足的艱苦修煉

在地球,你渴了可以買支水,餓了可以買碗魚蛋粉。但在火星,水與食物是頭號難題。火星表面極乾旱,雖然在極地和地底下發現了少量冰,但要大規模開發和利用並不容易。目前最有可能的方法,是攜帶初期所需的水,然後利用「原位資源利用技術」(ISRU, In-Situ Resource Utilization),例如從土壤分離水分、熔化極地冰層,甚至利用火星大氣中的CO₂,通過人工光合作用製造食物。

至於農業,火星土壤(Regolith)含有高濃度的有害物質(例如過氯酸鹽),而且沒微生物促進養分循環,亦無現成的可用水資源,一切都要由頭做起。未來研究的方向包括建設密封溫室(Greenhouse)、人工照明,以及從地球引入基因改造作物,盡可能提升「自給自足」的能力。

能源供應:不能依賴火星太陽

香港供電方便可靠,人們早已習慣打開電掣就有光。但火星上,能源卻是千方百計都未必應付得來。火星離太陽更遠,接收光線只有地球的43%,冬季更有長時間沙塵暴(Dust Storm)籠罩,令太陽能發電幾近癱瘓。核能(Nuclear Power)發電是較穩定的選擇,但技術及運送困難極高,且尚未大規模應用。

有科學家提出組合多種能源方式:太陽能板配以儲能系統(如鋰電池),配合小型核能發電,甚至化學燃料生產氫氣。不過,這些能源基建都需要大量初始運載與本地維護,一旦損壞,維修極度困難。總的來說,能源系統的設計與冗餘程度,比地球上的任何設施都要嚴苛得多。

心理與團隊挑戰:真正的「星際孤獨」

火星之旅不是單人運動,而是一個高度依賴團隊合作的任務。由於火星太遠,即使是無線電通訊都最少需10分鐘單程往返,即「電話打過去都等十分鐘才聽到」;緊急決策和支援幾乎只可靠當地人員。長時間的「封閉生活」,小組成員之間難免壓力山大。過去國際太空站(ISS)的經驗顯示,長期隔離環境不但會令人產生孤獨、壓抑和焦慮等心理狀態,還會引發矛盾與溝通問題。

未來的火星居民,需要定期進行心理健康管理,如虛擬地球探親、團體活動、甚至AI心理輔導,同時建立強大的社區支持網絡。只要有一名成員心理出現困擾,都可能威脅整個小組的安全與任務成敗。

生理健康:無重力與人類身體的互動

長途宇宙旅行以及在火星上生活,對健康有顯著影響。首先,前往火星的旅程需半年以上,長時間「失重」(Microgravity)會導致肌肉萎縮和骨質疏鬆。到達火星後,重力雖比地球小三分之二(0.38g),但至少不算全無重力,仍未能完全解決骨骼與循環壓力不足的問題。

除此之外,醫療資源極度有限,一旦傷病,難以就地治療或回地球救援。移居火星的成員需要多才多藝,最好兼任急救、牙科、內科等基本醫療知識。人工智能輔助診斷、3D生物打印器官以及遙距手術等新技術都有機會成為未來重點支援。

技術與成本:極高的入場門檻

雖然馬斯克等太空企業宣稱要大規模移居火星,但現實是技術級數與成本遠超想像。僅僅把每公斤物資送到火星,費用就以幾十萬美元起跳。必須解決載人太空船的安全與推進技術(比如再利用火箭,Reusable Rockets),同時開發多重備份的維生系統(Life Support Systems)。

而且,火星大氣主要是CO₂,進行太空船減速與著陸,不能像地球一樣用降落傘(Parachute)即可,需要「超級推進」與「創新緩衝」等新技術。單靠目前的NASA Perseverance探測車,著陸過程都已相當驚險,要加大規模載人降落,技術需求可想而知有多高。

倫理與社會:人類文明的新嘗試

單純從工程入手,大家很容易忽略一個問題——如果真的在火星建立殖民地,如何制定法律與社會制度?地球的法律未必適用。是否允許私人地產買賣?如果有人犯罪,由誰審判?此外,地球文化能否適應星際異地的新環境?小至語言、宗教、飲食習慣,大至社會分工與管理,都涉及巨大變革。

此外,還有生態道德問題:我們是否有資格將地球的生物帶往一個本身「純淨」的星球?如果火星本就存在原生生命(微生物),人類的到訪有機會令其滅絕。這些問題,正等待著社會、哲學家與未來火星居民一同討論。

總結:登火星之難,是機遇也是挑戰

移居火星並非一蹴而就——極端環境、巨大技術挑戰、心理與社會適應,每一項都足以成為考驗我們人類文明智慧的「大考」。然而正正因為這份困難,才激發了一代又一代的科學家、工程師、夢想家努力鑽研。未來能否在紅色星球建立第二個家園,端賴全人類共同智慧與創新。對於每一位香港人來說,即使未必親身登上火星,也可以從這些追尋未知的努力中,找到屬於自己的啟發與勇氣。