【折射2】甚麼是全內反射?原來光也會U-Turn?

游泳時把頭潛到水下,往上望,天空像被切成一塊圓圓的光窗;其餘位置就像一面鏡,把池底反過來映在你眼前。這不是魔術,而是光在不同媒介裡的「路線選擇」:有時乖乖折彎,有時乾脆不走出去,整個掉頭回來。理解這件事,能帶我們走進兩個既美麗又實用的現象:全內反射,以及藍到發光的契倫柯夫光。

光在不同媒介的速度:為何會折彎?

光在真空跑得最快,每秒約三十萬公里。一旦進入透明物料(例如水、玻璃、鑽石),它的速度會慢下來,而且不同物料慢的程度不同。這個「慢多少」常用「折射率」來描述:折射率越大,光在其中越慢。

當光從一種物料進入另一種物料,路徑會轉彎,稱為折射。簡單記法:

- 從疏(折射率小、光較快)進密(折射率大、光較慢):光線向法線方向偏折,折射角比入射角小。

- 從密進疏:光線離開法線,折射角比入射角大。

你在水杯中看飲管彎折,或泳池看池底像被拉高,都是這個原因。

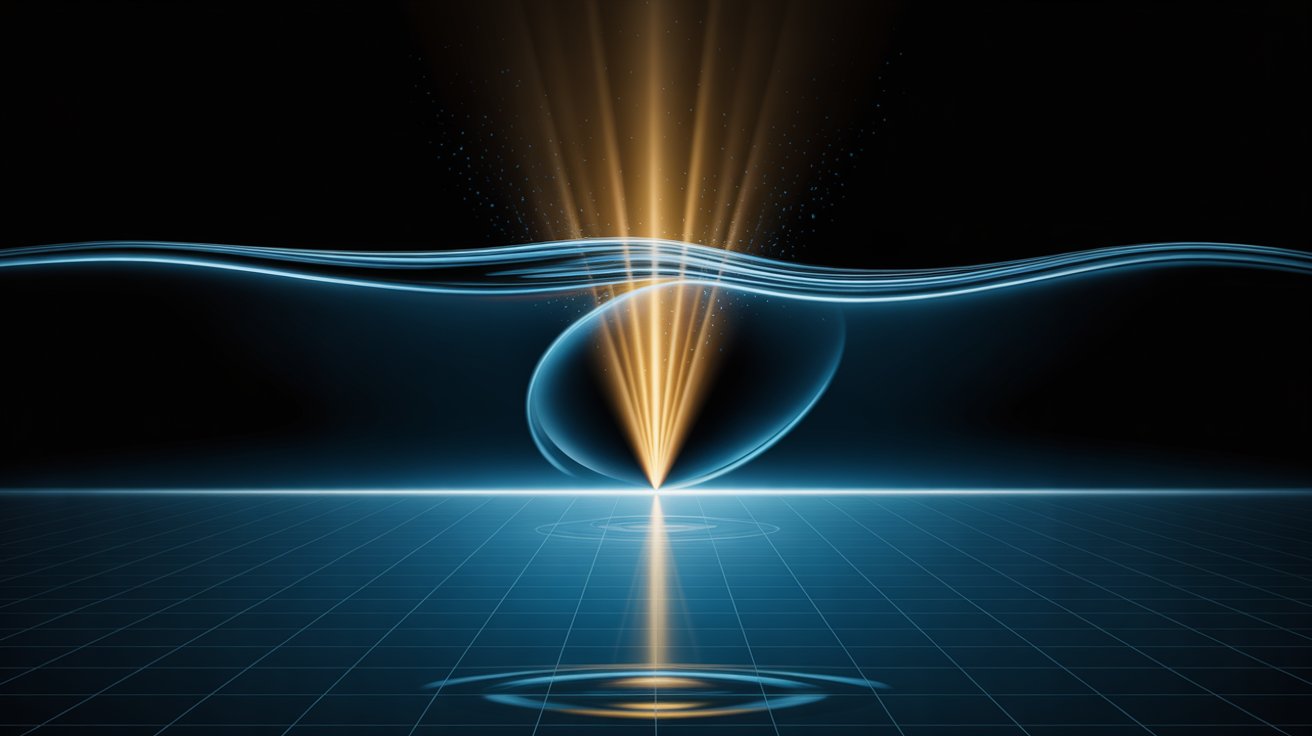

由折射推到全內反射:臨界角的魔法

有趣的事在「密到疏」發生。想像一束光在水中斜斜地射向水面。隨著入射角愈來愈大,折射角也會愈來愈大,直到某個「剛好」的角度,折射光會貼著水面沿邊走——這個入射角,叫做臨界角。再把入射角加大一點,按照折射的數學關係,你會發現「計不出」折射角(因為需要一個不可能的正弦值)。物理上代表什麼?代表光根本無法折出去,只能全部在邊界被反射回水中。

這個現象就叫「全內反射」。重點如下:

- 只在光由比較密的媒介進入比較疏的媒介時出現(例如玻璃到空氣、水到空氣)。

- 入射角小於臨界角時:仍有折射,亦有部分反射。

- 入射角等於臨界角:折射光沿界面而行。

- 入射角大於臨界角:全部光反射回去,界面像一面完美鏡。

這就是為何你在水下只在頭頂看到一個明亮圓窗(臨界角內的天空),其餘範圍都像鏡子,把水底景物反射過來。

鏡子反光,為何還要全內反射?

有人會問:用鏡子反射不就好了?問題在於效率。日常鏡子的反射率未必很高,做到六、七成已算非常不錯;精密儀器可做到九成甚至更高,但成本高、也受波長與入射角限制。相比之下,全內反射在合適條件下幾乎不損失地把光「彈回去」,像遇上一塊天生的完美鏡,省心又省成本。

用水波與聲波作比喻:衝擊波與V字形

想像一艘快艇在海面劃過。若船速比水面波紋的傳播速度更快,船就會堆出一個開口向前的V字形浪紋,這其實是一種「衝擊波」。同樣地,戰機超過音速時,因為飛機比聲波走得快,空氣來不及「通知」前方,於是形成震耳欲聾的音爆和錐形衝擊波。

這個概念,不只屬於水波與聲波,還可延伸到光

藍色的契倫柯夫光:光的「衝擊波」

在真空中,沒有任何東西能比光快,所以不會有「光的衝擊波」。但在水、玻璃等媒介裡,光的速度被迫變慢。如果有帶電粒子(例如電子)被高能輻射激發,在媒介中以極接近光速的速度前進,它就可能比「該媒介中的光速」更快。結果會如何?就像超音速飛機一樣,粒子會在身後推起一個「光的衝擊波」,向外成錐形發出一道藍色的幽光,這就是契倫柯夫光。

重點有三:

- 只在「有媒介」中出現,因為光在媒介中被減速;在真空不會發生。

- 需要帶電粒子在媒介裡的速度「超過該媒介的光速」。不是超過真空光速,而是超過「被放慢了的光速」。

- 幾何上與船的V形浪、戰機的音爆錐有相似之處,都是「波追不上擾動源」時的結果。

你可能在核反應堆的水池照片看過這種藍光,既科幻又真實。

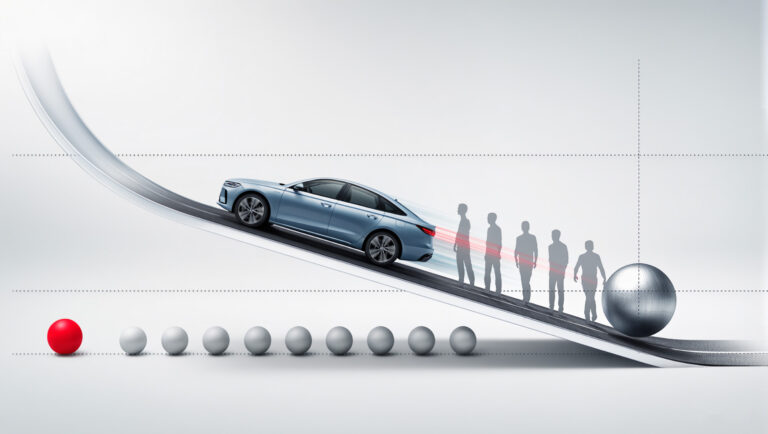

全內反射的王牌應用:把光彎著送走

要讓光走曲線很難,畢竟光愛走直線;想靠重力把光彎起來,要到黑洞級別才行。全內反射給了我們一條「平民級」的捷徑:把光放進一條細玻璃或塑膠纖維,讓它在纖維內壁上次次以大於臨界角的方式反彈。這樣,光便像在彎彎的走廊裡「彈來彈去」往前走,不容易漏出去,於是能在長距離把訊息帶走——這就是光纖的基本原理。

幾個實際重點:

- 光纖的纖芯折射率要比外層包裹的材料高,才能確保「密到疏」的條件成立,方便全內反射。

- 彎曲半徑不能太小。彎得太利,入射角可能小過臨界角,部分光就會折射流失。你或許看過中秋燈飾用的光纖束:筆直時只有尾端亮,彎到一個程度,側面就漏出光來。

- 因為反射幾乎不損失,光纖能高效傳遞大量數據;把資訊「寫」在光的強度或顏色變化上,便可以做高速通訊。

生活裡的全內反射小觀察

鑽石的火彩:鑽石折射率高,而且切割面角度設計得精準,令入射光在內部多次全內反射,最後從頂部射出,明亮又閃爍。

稜鏡代替鏡面:一些光學儀器用玻璃稜鏡做九十度轉向。因為全內反射幾乎無損,比鍍膜鏡更穩定耐用。

水的「光管」:把水龍頭開成細流,用手電筒從側面照入,光會沿著彎曲的水流被「帶」下去,本質上也是全內反射在起作用。

把三件事連成一線

折射、全內反射、契倫柯夫光,其實都在回答同一個問題:在不同媒介裡,波的速度變了,世界會怎樣改觀?光慢下來,路線要改;再慢一點,就容許「完美鏡面」在邊界出現;慢得足夠多,甚至讓帶電粒子有機會跑贏「光在媒介裡的速度」,推起藍色的光之衝擊波。

重點整理(給趕時間的你)

- 光在真空最快;在水、玻璃、鑽石中更慢,慢的程度用折射率描述。

- 密到疏會「離法線」,疏到密會「向法線」——這就是折射的方向規律。

- 臨界角:密到疏時,入射角大到某值,折射光貼邊走;再大就完全反回去,稱全內反射。

- 全內反射把界面變成近乎完美的鏡面;這是光纖高效率傳訊的關鍵。

- 契倫柯夫光:在媒介中,帶電粒子速度超過該媒介內光速,會產生藍色的「光的衝擊波」,類似快艇的V形浪和戰機的音爆。

- 彎得太利會漏光:光纖或玻璃棒彎曲半徑太小,入射角低於臨界角,光便從側面折射流失。

結語:學會看見光的路

下次在海邊看著快艇畫出V字形浪,或在新聞照片裡見到核反應堆水池那抹藍光,不妨想起:這些都是「波的速度」在說話。光不是只會一味直走,它會因環境而轉彎、會在邊界掉頭、甚至在合適的地方「炸」出一個衝擊波。懂得這些道理,我們就能把光收服在玻璃纖維中,用幾乎不失真的方式,把你的訊息、我的問候,在城市與城市之間,以光速飛奔。