【深度認識】棕矮星

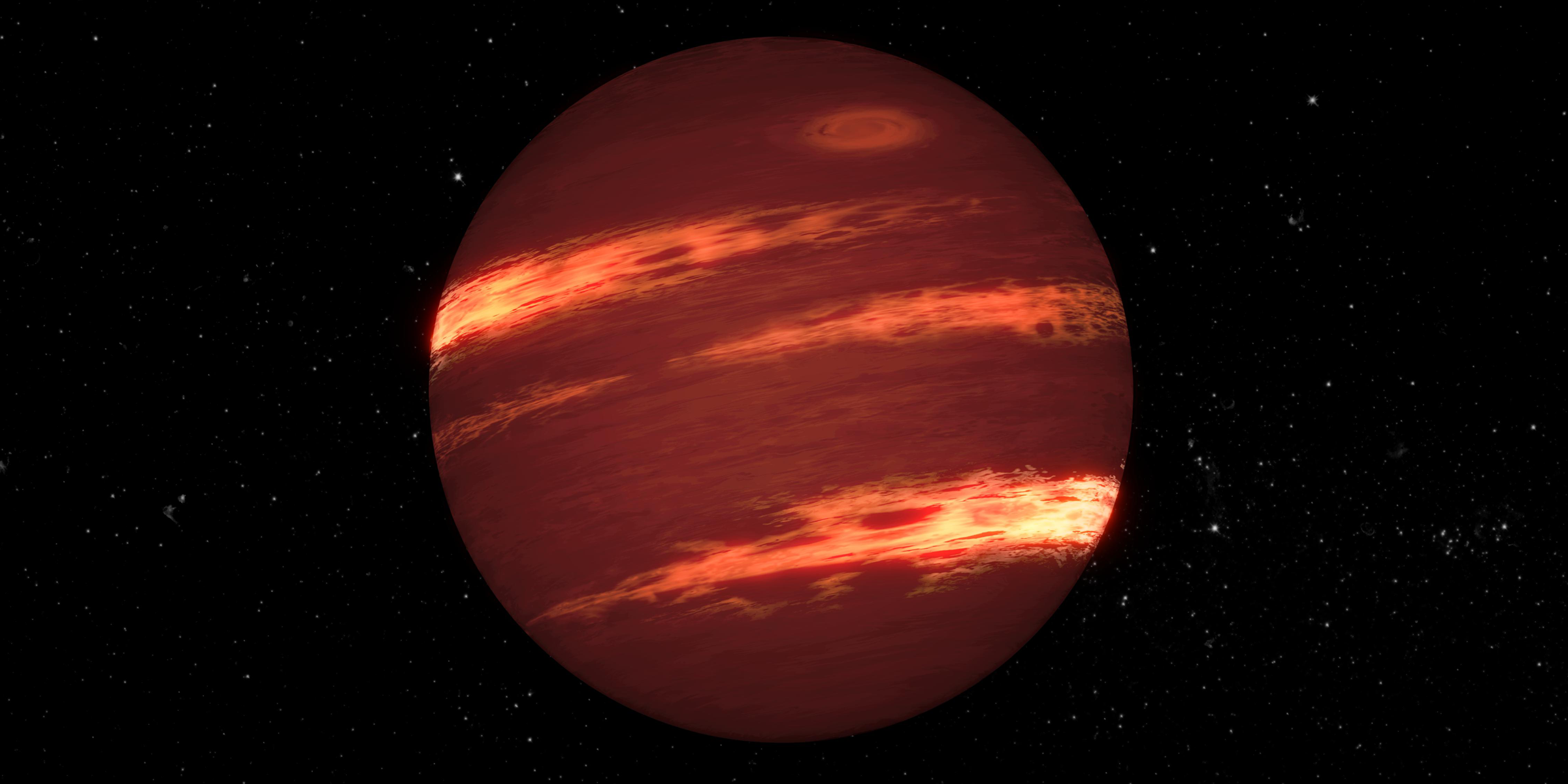

你知道宇宙中存在一種「不夠亮」的天體?這種天體既不像太陽般洶湧熾熱,又和我們熟悉的木星難分高下。這正是被稱為「棕矮星」(Brown Dwarf)的奇異天體。說它是「失敗的恆星」或「超級行星」也不為過,也正因如此,近年來天文學家對它們著迷。而棕矮星其實與我們的日常生活,也有著意想不到的聯繫——它們是宇宙中連連「反光燈」與「暗角」之間的橋樑!

甚麼是棕矮星?「恆星」與「行星」間的模糊地帶

棕矮星(Brown Dwarf)是一種質量介乎於大型行星(例如木星)與小質量恆星(如紅矮星)之間的天體。具體而言,其質量約為13到80個木星質量(Jupiter Mass,約0.01到0.08個太陽質量),遠低於太陽,更比地球重上數十至百倍以上。不過,棕矮星的核心壓力雖然足夠引發「氘核融合」(Deuterium Fusion,即輕同位素氫-2的核反應),但不足以觸發「氫核融合」(Hydrogen Fusion),即不能像太陽般長期發光。

生活中,不妨將棕矮星比喻為「沒開啟完全火力的電熱爐」:火爐有些熱力,偶爾發亮,但始終不及真正「全開」的火爐那麼耀眼持久。這就是棕矮星的本質:與「恆星」只差一線!

棕矮星的誕生與歷史發現

棕矮星概念早於1960年代已被提出,但要直至1995年,才由天文學家Rickey D. Oppenheimer和同事正式發現第一顆(Teide 1),引證棕矮星並非想像。這改寫了天文學對「星與行星」界線的理解。

棕矮星的形成過程,其實與恆星十分相似:它們起源於分子雲(Molecular Cloud),在自身重力收縮下形成高溫高壓的核心。不過,當它們質量不夠大時,核心溫度無法達到氫融合所需的高門檻,因此「熄火」,只可短暫進行氘核融合,之後伴隨著冷卻與黯淡,成為宇宙中不太起眼的「灰姑娘」。

基本參數大比拼:棕矮星、太陽與地球

- 質量:棕矮星一般質量為13–80個木星質量(約0.01–0.08個太陽質量),比地球重十萬倍,卻遠低於太陽。

- 體積:儘管質量大,體積卻可能與木星相差無幾。例如,部分棕矮星的直徑只有地球的11–12倍,而太陽直徑則約為地球的109倍。

- 溫度:較年輕的棕矮星表面溫度可達約2500–3000K(攝氏約2200–2700度),但多數冷卻後降至350–2000K(攝氏約-70至1700度),比太陽表面(約5800K)低非常多。

- 成分:主要由氫和氦組成,並含有少量像水蒸氣、甲烷、氨等化合物。較冷的棕矮星大氣會形成雲層,如我們地球的雲。

- 自轉與公轉:棕矮星自轉速度可非常快,有些僅需數小時便完成一次自轉(太陽自轉一圈約25天)。公轉情況則視乎它是否繞另一恆星運行,否則多僅於銀河中游走。

- 離地球距離:目前已知距離最近的棕矮星為Luhman 16系統,僅約6.5光年,這比我們常說的「比鄰星」還近。

總括而言,棕矮星「不夠像太陽亮、不及木星細」,在星際之間游走,形態多樣。

棕矮星的分類與光譜特徵

天文學家根據溫度與光譜將棕矮星分為數個譜型(Spectral Class),主要有L、T、Y三類:

- L型:表面較熱(約1300–2200K),帶紅色,出現金屬氧化物如氧化鐵。

- T型:溫度在600–1300K,譜中特徵明顯,如甲烷吸收帶,類似木星。

- Y型:極冷(低於600K),譜線帶有水,甲烷、甚至氨,像極大冷行星。

這些分類使科學家可細緻追蹤棕矮星變化,如同把冰室中的飲品分門別類,從溫度知道它們「熱還是凍」!

棕矮星如何與太陽、行星分辨?

分辨棕矮星與恆星或行星,除了質量參考值,更要看其是否進行核融合。恆星進行穩定的「氫核融合」,持續釋放能量;而棕矮星只能短暫合成氘,之後迅速冷卻。至於行星(如木星),則壓力與溫度都太低,根本無法進行任何核融合。

又比如生活中,你可以將太陽當作日光燈(恆星),木星是大號電池(行星),而棕矮星則像快用完的手電筒燈泡——偶爾發光,但力不從心。

棕矮星有甚麼趣味特點?

棕矮星並不僅僅是「失敗的恆星」這麼簡單。它們自轉極快,有些一圈僅需1.5小時,甚至更快。年輕棕矮星可能有「磁場活動」,亦即發生磁暴(如太陽黑子、閃焰)。更有趣的是,棕矮星大多數自帶一個「尚未完成」的行星系統;由於光度低,相比普通恆星附近尋找系外行星,反而更容易發現圍繞棕矮星的「超地球」(Super-Earths)或小型行星!

更令人驚訝的是,最新理論認為有些棕矮星甚至可能有「彗星」或「小行星帶」環繞,和我們太陽系有異曲同工之妙。這也讓科學家想像:如果宇宙某處的棕矮星有行星,會否產生與地球相似的生命?

全球科學家怎樣探測棕矮星?

由於棕矮星發光極弱,很難用肉眼或小型天文望遠鏡直接觀察。天文學家多以紅外線望遠鏡(Infrared Telescope)搜尋。近年,像NASA的廣域紅外線探測衛星(WISE)、Spitzer太空望遠鏡等,都成功發現超過2000顆棕矮星,包括距地球極近的Luhman 16系統和WISE 0855−0714等。

有趣的是,香港城市燈光極多,肉眼難以觀察棕矮星。不過,專家卻靠著紅外光譜和數據分析「遠距離驗明正身」。

棕矮星在宇宙的意義

現今天文學家估計,銀河系內可能有1億至數百億顆棕矮星。它們是銀河「暗物質」候選者之一(雖然目前已證實貢獻有限),卻能幫助研究恆星形成、行星起源與宇宙化學演化。正如日常生活有「大紅大紫」的明星,也有「潛力股」默默耕耘——棕矮星正是天文學界的「隱藏版」!

結語:棕矮星—宇宙的靜默守護者

雖然棕矮星比太陽黯淡、比木星大隻,卻以它們獨特形式填補著星際空間。有如地球中「未燃盡」的炭火,無聲無息卻燃燒著屬於自己的光芒。它們不僅是恆星與行星的「橋樑」,更啟示我們,宇宙之中處處有「界外之物」值得探索。

下次仰望星空,也許你看不到棕矮星的輪廓,但請記得,宇宙的精彩,常常隱藏在最不起眼的角落。就如香港的夜景,不只看著喧鬧繁華;棕矮星這種低調的「星際布景板」,同樣是宇宙中不可或缺的一員。