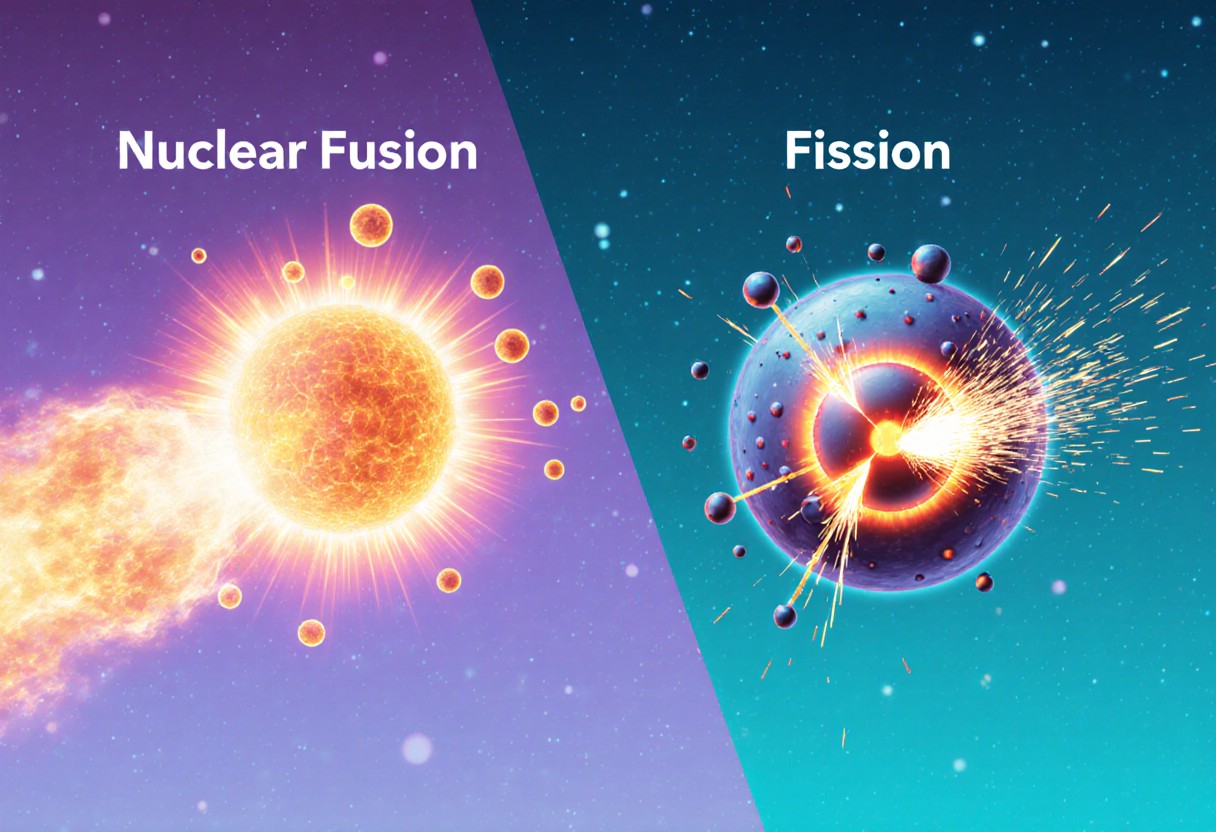

【深造物理】核聚變和核裂變有甚麼分別?

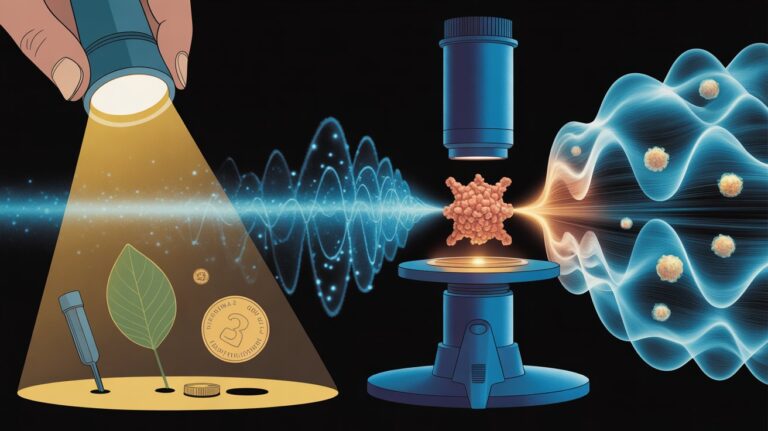

如果把能量比喻成烹飪,核能就是最「濃縮」的高湯。有人說核聚變像把兩滴水合成一滴更大的水,核裂變則像把一顆大石敲成兩半。其實更貼切的比喻是:聚變是在高溫高壓下「拉近」帶正電的原子核,讓它們靠得足夠近,量子穿隧讓它們合併;裂變則是用中子把一個本來就有點「不穩陣」的大核推一把,分裂成幾塊更穩定的小核。兩者都把質量轉化為能量(E=mc²),但門檻、工程挑戰、風險與廢物形態非常不同。

本文會用淺白但嚴謹的方式,帶你從原子核的「能量地圖」開始,解釋為何太陽靠聚變發光,為何電廠多用裂變供電,以及近年聚變研究(如激光點火與高溫超導磁體)走到哪一步。你不需要相關背景,只要保留一些好奇心。

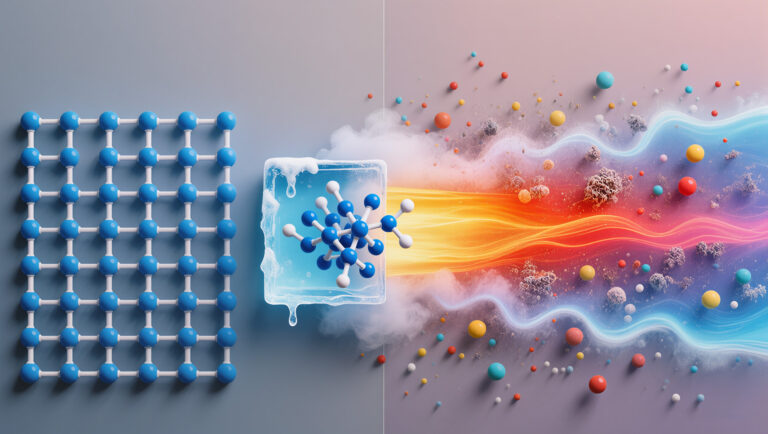

原子核的能量地圖:束縛能與「鐵峰」

原子核由帶正電的質子與不帶電的中子組成。強作用力把它們黏在一起,但質子之間有庫倫斥力。所謂束縛能(Binding energy)就是把核子拆開所需的能量,平均到每個核子,稱為每核子束縛能。這條曲線在元素週期表中有個重要特徵:由氫往上加重,束縛能逐漸上升,到鐵-鎳附近達到高峰(俗稱「鐵峰」),之後再往更重方向反而下降。

- 往「鐵峰」靠攏會釋放能量:輕核聚變或重核裂變都能把系統推向更穩定、更高束縛能的狀態,差額以能量釋出。

- 質量虧損(Mass defect):聚變或裂變後,產物總質量略小於反應前,這差額乘以 c² 便是釋放的能量。

核裂變是怎樣發生的?

典型裂變用的是鈾-235 (U-235) 或鈈-239 (Pu-239) 等重核。當一顆中子被 U-235 吸收,原子核變得更不穩定,會分裂成兩個中等大小的裂變產物(如氙、鋼等的同位素),同時放出 2–3 顆高能中子與約 200 MeV 的能量(主要以碎片動能與伽馬射線形式)。

- 鏈式反應(Chain reaction):新生中子可再撞到其他 U-235,觸發連鎖。若每一代平均恰好有 1 個有效中子延續,稱為臨界;多於 1 是超臨界;少於 1 便熄火。

- 快/慢中子:U-235 對低能(熱能)中子的裂變截面更大,所以很多反應堆使用「慢化劑」(moderator) 如水或重水把中子減速,提高裂變機率。

- 能量釋放:每次裂變約 200 MeV,1 公斤 U-235 完全裂變可釋出約 8×10^13 焦耳,遠超化石燃料。

裂變反應堆怎樣把中子「收斂」成電力?

現代裂變電廠的核心,是控制中子經濟學:把中子數目、能量與去向拿捏好,讓反應穩定、安全地輸出熱功率,再用蒸氣輪機發電。

- 關鍵組件:

- 燃料元件:含濃縮鈾(常見 3–5% U-235)。

- 慢化劑/冷卻劑:輕水(PWR/BWR)、重水(CANDU)、液態金屬(快堆,如鈉冷快堆)。

- 控制棒:吸收中子的材料(硼、鎘),用來調整反應速率或急停。

- k 有效值(k-effective):表示一代中子能否延續。運行目標是 k ≈ 1,微調負載跟隨電網需求。

- 安全機制:負溫度系數(溫度升高→反應率自動下降)、多重屏障(燃料顆粒包殼、壓力容器、鋼筋混凝土安全殼)。

技術譜系方面,壓水堆(PWR)與沸水堆(BWR)佔主流;重水堆(CANDU)可用天然鈾;快中子反應堆能「增殖」可裂變材料,提升燃料利用率。小型模組化反應堆(SMR)正把被動式安全與工廠化製造結合,嘗試降低成本與建期。

裂變的收益與代價

| 面向 | 優勢 | 挑戰 |

|---|---|---|

| 能量密度 | 極高、成熟發電 | 需嚴格臨界控制 |

| 碳排 | 全生命週期低 | 鈾開採/燃料循環需治理 |

| 廢物 | 體積不大 | 高放廢物需地質處置,時間尺度長(數千至數十萬年) |

| 風險 | 多層防禦 | 嚴重事故雖罕見但代價高;核擴散需國際監管 |

核聚變的物理底層

聚變把輕核(最常見是氘 D 與氚 T)結合。例如 D+T→He-4(α 粒子, 3.5 MeV) + 中子 (14.1 MeV),總能量約 17.6 MeV。難點在於帶正電的核彼此排斥(庫倫障礙),要把它們推到足夠近,靠量子穿隧讓強作用力接管。

- 溫度與穿隧:等離子體的粒子分佈有高能尾端,當溫度達到數十至上百百萬度(K),穿隧機率顯著提升。

- 三乘積(Lawson criterion):nTτ(密度×溫度×約束時間)要超過門檻,聚變釋能才能彌補損失。不同燃料門檻不同,D-T 最易達成。

- 替代燃料:D-D 反應無需氚但截面更小、產生中子;D-He3 或 p-B11 屬「近無中子」(aneutronic),對工程要求更高,目前離實用更遠。

我們如何「裝得住」一個太陽的核心?兩大路線

太陽靠重力把等離子體壓縮,地球上我們沒有那麼大的「手」。工程上主要兩種思路。

- 磁約束聚變(MCF, Magnetic Confinement Fusion):用強磁場把帶電等離子體彎住不觸碰壁面。

- 托卡馬克(tokamak):甜甜圈形腔體,外加超導線圈與等離子電流形成閉合磁場。近年 JET 以 D-T 燃料創下約 69 MJ 的能量釋放紀錄(2024 報告),為穩態可控聚變的重要里程碑。

- 螺旋器(stellarator):用幾何複雜的線圈創造三維磁場,不依賴等離子電流,先天避免大電流中斷(disruption)。代表裝置如 Wendelstein 7-X,正展示長時間高性能運行的潛力。

- 高溫超導(HTS)磁體:如 REBCO 材料可產生更強磁場,縮小裝置尺寸,讓「緊湊型托卡馬克」成為可能,吸引大量新創投入。

- 慣性約束聚變(ICF, Inertial Confinement Fusion):用短而強的能量脈衝(通常是激光)把毫米級的燃料靶球快速壓縮加熱,在其飛散前瞬間達到聚變條件。

- 美國國家點火設施(NIF)於 2022 年首次達成「科學點火」:靶室獲得的聚變能量超過注入燃料的激光能量,之後多次重現。不過整體系統(含雷射效率)仍遠未達能量淨增。

此外尚有磁化靶聚變、Z-箍縮(z-pinch)等路線,但仍在探索階段。

為何太陽做到,我們卻不易?

太陽核心密度和壓力極高,雖然溫度「只」有約 1,500 萬 K,但憑藉巨大的重力壓縮,核子長時間被擠在一起,微小的穿隧機率也能在億年尺度累積成穩定發光。地球上我們沒有重力井,只能靠更高溫、更強磁場或更猛烈的瞬時壓縮來「人造條件」。工程上要同時壓住不穩定性、降低熱損失、承受中子轟擊,難度極高。

能量密度速覽:聚變、裂變與化石燃料

| 能源 | 理論放熱(每公斤燃料) | 約換算電能(假設 35% 熱轉電效率) |

|---|---|---|

| D-T 聚變 | ≈ 3.5×10^14 J(約 9,700 萬 kWh) | ≈ 3,400 萬 kWh |

| U-235 裂變 | ≈ 8×10^13 J(約 2,200 萬 kWh) | ≈ 770 萬 kWh |

| 汽油 | ≈ 4.6×10^7 J(約 12.8 kWh) | ≈ 4.5 kWh |

| 煤 | ≈ 2.4×10^7 J(約 6.7 kWh) | ≈ 2.3 kWh |

數字只作量級比較;實際系統效率受設計與運行條件影響。

放射性與廢物:兩者大不同

- 裂變:產生裂變產物(多為中等質量、帶放射性的同位素)與次生超鈾元素(Minor actinides)。高放廢物需長期地質處置(萬年尺度),但體積相對燃煤廢灰極小。再處理可回收可用物質,但帶來擴散風險與經濟成本。

- 聚變:D-T 反應產生 14.1 MeV 中子,會使結構材料活化。設計若採低活化鋼(如 EUROFER)或 SiC/複合材料,廢物活度可望在 50–100 年降至低水平。氚本身是放射性同位素(半衰期約 12.3 年),需要嚴格控管以避免外釋。

聚變的廢物時間尺度普遍較短,且沒有大規模長壽命裂變產物,但高能中子對材料的損傷與氚的封存回收,是聚變工程的關鍵難題。

安全、風險與保安

- 內在安全性:

- 裂變:需維持臨界狀態;異常時若冷卻失效,可能過熱損傷燃料(歷史上已見事故案例)。現代設計引入被動式安全、冗餘冷卻與多層屏障。

- 聚變:燃料瞬時存量極少,任何擾動通常會「熄火」;不存在鏈式超臨界,主要風險在於氚管理、氫氣/粉塵與常規工業風險。

- 核擴散:裂變燃料循環與武器材料關聯度較高,需要 IAEA 嚴格監管;聚變裝置本身不產武器級材料,但氚與中子源仍需保安。

- 核爆誤解:氫彈的聚變需靠裂變初級提供極端壓縮與加熱;電廠的聚變反應條件完全不同,並不會像核武器那樣失控爆炸。

成本、進度與現實

裂變已是成熟低碳電力來源,在全球多地提供基載與調節能力;新建成本與工期受監管、金融與供應鏈影響。聚變方面,近年在物理上取得關鍵進展(如點火、長脈衝、強磁技術),產業界涌現多家新創與示範計劃,但要從「物理可行」走到「工程可用、商業可負擔」,尚需跨越材料、燃料循環(氚與鋰增殖)、連續運行、維修自動化與全系統效率等門檻。各國示範電廠時間表多落在 2030–2040 年代之後,存在不確定性。

與香港的關聯與未來想像

香港電力一部分來自廣東大亞灣核電站輸港(裂變技術),多年提供穩定低碳電力,配合本地燃氣與再生能源。未來若聚變實現商轉,珠三角有機會成為早期應用區域之一,但在此之前,提升電網靈活性、負荷管理與再生能源併網,仍是減碳主力。對城市用戶而言,聚變或裂變都是「背後的熱機」:你看見的是可靠的插座與合理的電費。差別在於供應鏈、長期廢物與系統風險管理。

常見誤解快問快答

- 聚變沒有放射性?錯。D-T 會產生高能中子與活化;只是廢物特性與時間尺度不同於裂變。

- 裂變必然高風險?不全面。風險可經設計與監管大幅降低;與其他能源比較需看全生命週期與統計數據。

- 太陽「只」有 1,500 萬度,為何地上要上億度?因為太陽有巨大重力與密度,降低了溫度門檻;地球上需用更高溫彌補壓力不足。

總結:同一條曲線的兩端,兩種工程哲學

核聚變與核裂變的根本差異,來自原子核束縛能曲線的兩端:重核往中等質量裂變、輕核往更重方向聚變,都釋放能量。裂變已成熟,能提供穩定低碳電力,但伴隨長壽命高放廢物與擴散治理;聚變在物理上進展神速,工程上仍需解決燃料循環、材料耐受與系統效率,潛在優勢是內在安全、短壽命廢物與更高能量密度。對我們這一代人,理性策略是:用好當下可用的低碳技術(包括裂變與再生能源),同時持續投資聚變與相關材料、電網與儲能,讓下一代擁有更大的選擇空間。當你打開家裏的燈,其實你就在支持一場跨越原子核與世代的工程對話。