【深造物理】核動力潛艇是如何運作?做深海任務有何物理限制?

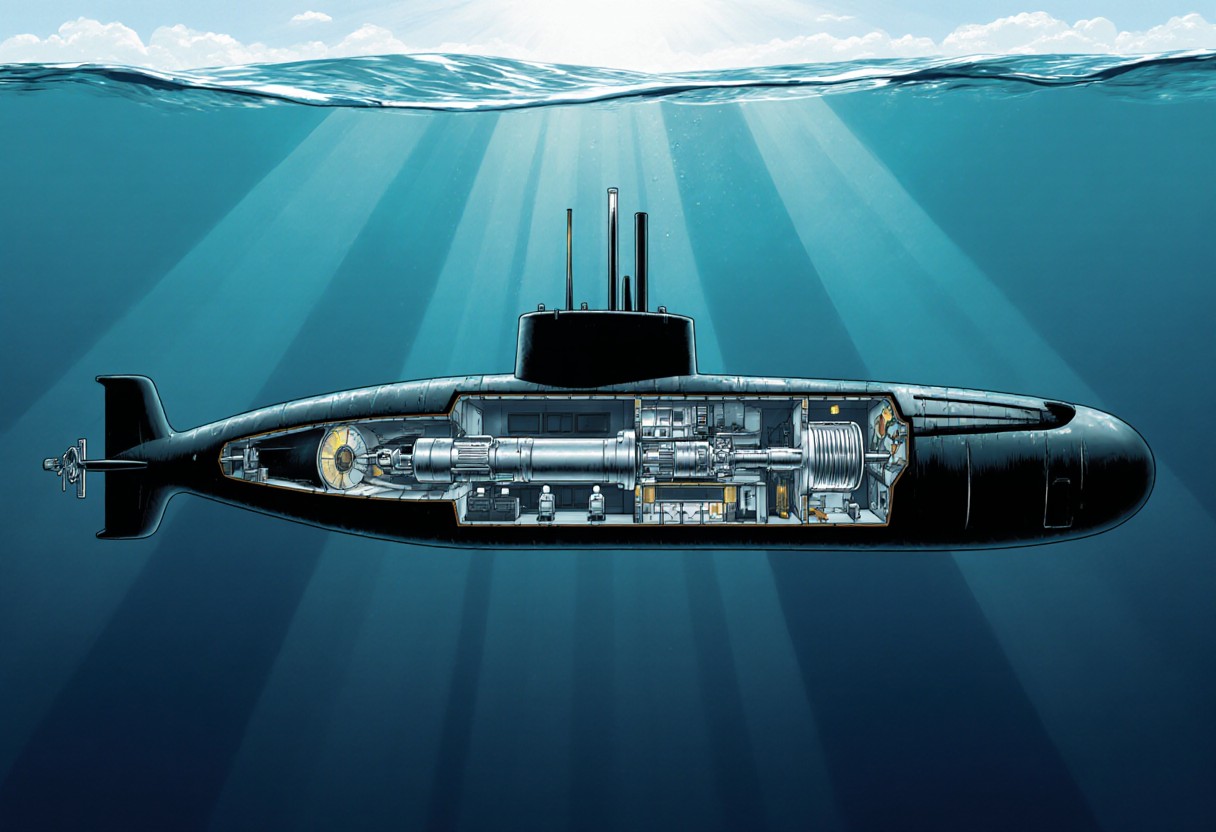

想像一個會移動的發電廠,長期躲在水底,幾乎不用上浮加油,速度快、續航長、還要夠安靜——這就是核動力潛艇。它的核心不是柴油油箱,而是一座小型核反應爐(reactor),把原子核裂變(fission)釋放的能量,轉成推動螺旋槳或泵噴推進器(pump-jet)的動力。本文會把複雜工程拆解成幾個清晰部份:核反應如何變成推力?它為何能長時間潛航?同時,核動力也不是無敵,限制在哪?我們將一步步說清楚。

為何要核動力:與柴電潛艇的本質差異

先用一張表,快速對比核動力與傳統柴油-電力(柴電)潛艇:

| 項目 | 柴電潛艇 | 核動力潛艇 |

|---|---|---|

| 能源來源 | 柴油引擎 + 電池 | 核反應爐 + 蒸汽渦輪 |

| 水下續航 | 受限於電池,需上浮或通氣管充電 | 理論上數月以上,主要受食物與維修限制 |

| 最高航速 | 一般較低 | 較高,且可長時間維持 |

| 噪音 | 短時很安靜(用電池時) | 追求極靜,但需處理渦輪與泵噪音 |

| 後勤需求 | 需燃油補給 | 燃料壽命可達多年至十多年 |

| 造價與維護 | 較低 | 極高、技術門檻大 |

關鍵差異在於「能量密度」。核燃料的能量密度遠高於化石燃料,等於在艇上帶了一個微型太陽能量級的「長效電池」。這讓核潛艇能長時間高速水下巡航,對戰略威懾與遠洋任務特別重要。

裂變的物理:把原子核拆開的能量

- 核裂變(fission):某些重原子核(例如鈾或鈈)被中子撞擊後分裂成兩個較輕核,同時放出額外中子與大量熱能。

- 鏈式反應(chain reaction):新產生的中子再去引發更多裂變。維持穩定反應的關鍵,是「剛剛好」的中子數量。

- 慢化劑(moderator):把中子速度降下來,增加它被燃料吸收而引發裂變的機率。

- 控制棒(control rods):含有容易吸收中子的材料(如硼或鎵合金),插入或抽出來調節中子數,從而控制反應速率。

- 安全係數:現代反應爐設計有「負溫度係數」,意思是溫度升高時反應自然變弱,形成自穩定機制,減少暴衝風險。

艦用反應爐的燃料型式與濃縮度,各國做法不一。有的使用高濃縮鈾(HEU),有的採低濃縮鈾(LEU)方案。無論路線如何,基本物理都一樣:靠鏈式反應產熱,再以工程設計把熱變成推力。

壓水式反應爐(PWR):艦上最常見的「熱力工廠」

多數核潛艇使用壓水式反應爐(PWR)。你可以把它想像成一個「超高壓的熱水壺」接著一部「蒸汽工廠」。

- 一迴路(Primary loop):反應爐把水加熱到很高溫,但因高壓而不沸騰。這股高溫高壓的水經管道流向蒸汽發生器。

- 蒸汽發生器(Steam generator):像一個大型熱交換器。一迴路的熱水把二迴路(Secondary loop)的水煮成蒸汽,但兩邊水不混合。

- 渦輪與減速齒輪:二迴路蒸汽推動渦輪(Turbine),帶動減速齒輪,把高速旋轉轉化為適合推進軸的轉速。

- 推進器:傳統是螺旋槳,現代常見泵噴式推進器(pump-jet),可減少氣穴(cavitation)與噪音。

- 冷凝器與循環:蒸汽經渦輪做工後在冷凝器變回水,再回到蒸汽發生器,形成封閉循環。

- 穩壓器(Pressurizer):保持一迴路在高壓狀態,避免水在高溫下沸騰,確保傳熱穩定。

整個系統就像兩個彼此隔離的「熱水循環」。一邊是核能加熱,另一邊是蒸汽發電加上機械傳動。隔離的好處是安全:即使二迴路出現問題,也不會把放射性帶出一迴路。

從熱到動:推進的物理直覺

海水像黏稠流體包裹艦體。物理上,阻力大約會隨速度平方增加。這意味要把速度加倍,所需功率大概不只兩倍。核潛艇因為有巨大穩定的熱功率,能在長時間維持較高航速。

- 效率的關鍵:把燃料的核能量,透過熱-機械-流體的鏈條,盡量少損耗地變成推力。

- 泵噴推進:以管道內的葉輪加速水流,減少螺旋槳葉尖產生的氣泡與噪音,提升靜音性能。

- 艦體外形:水滴狀外形減阻;橡膠吸音瓦(anechoic tiles)可吸收聲波,降低回聲。

浮沉與姿態:不是反應爐說了算

潛艇的浮沉靠壓載艙(ballast tanks)控制:注水變重下潛,排氣變輕上浮;細緻調整靠壓力平衡舱與艏艉舵面。核反應爐提供動力,但浮力管理是獨立的「流體靜力學」工程。艙內一般維持近似地面氣壓,深海高壓由耐壓殼體承擔,反應爐與艙內人員都不直接承受外海壓力。

靜音工程:與聲學的長期拉鋸

在水下,聲音是最重要的偵測線索。核潛艇追求「能動得快,也能靜得住」。主要噪音來源與抑制策略包括:

- 機械噪音:渦輪、泵浦、齒輪。對策包括彈性基座(raft mounting)隔振、最佳化齒形、採用自然循環(自然對流)降低泵浦需求。

- 流體噪音:螺旋槳或泵噴的葉片通過頻率音調、艦體邊界層湍流。對策是葉形優化、泵噴、塗層與外形設計。

- 結構聲:機械振動傳到艦殼。對策是多層隔振、吸音瓦。

這是一場工程與物理的博弈:一邊用聲納(sonar)與算法更靈敏地「聽」,另一邊用結構與流體技術更徹底地「靜」。

生命維持:在深海裡「自給自足」

核潛艇的續航,更多受人與物資而非燃料限制。典型的生命維持系統包括:

- 氧氣供應:用電解器把水(H2O)分解成氧與氫;氫可安全排放或再處理。

- 二氧化碳清除:以化學吸收劑(例如含胺溶液或氫氧化鋰)固定CO2,維持艙內空氣質素。

- 淡水生產:以熱能蒸餾或逆滲透把海水變成淡水,供飲用與冷卻。

- 熱管理:反應爐與人員都會產生廢熱,需要透過熱交換器把熱帶走,最後仍要以「比海水略高」的溫差排出。

- 食物與心理:真正限制續航的常是食物儲備與人員心理壓力,而不是核燃料。

安全與防護:屏蔽、冗餘與緊急停堆

在核安全上,軍用與民用反應爐共享同樣的核心原則:多重屏障、多重冗餘、故障可控。

- 屏蔽(Shielding):厚鋼、鉛與含氫材料(水或聚合物)組合,吸收伽瑪射線與中子,確保船員劑量遠低於安全限值。

- 冷卻冗餘:多組泵浦與熱交換器,關鍵管路具備隔離能力。部分工況可採自然循環,依靠密度差推動冷卻。

- 緊急停堆(SCRAM):若系統異常,控制棒快速落入爐心,瞬間吸收中子、終止鏈式反應。

- 負反應性特性:溫度升高,反應自抑;水中的硼濃度與控制棒位置協同控制反應度。

歷史上也有事故帶來教訓,例如冷卻失效或材料問題導致的風險。現代設計在材料、監測與程序上累積改進,目標是把低概率事件的後果控制在可承受範圍內。

補給與維修:不是「無限續航」的魔法

縱然核燃料可用多年,但潛艇仍需定期維修、保養與升級。蒸汽渦輪、齒輪箱、泵浦與電子系統都是高複雜度設備,長時間在高溫、高壓、鹽霧環境運作,材料疲勞與腐蝕是硬道理。補給週期通常由食物、易耗品、保養計劃主導,而不是燃料本身。

限制一:成本與工業門檻

核動力潛艇是「全行業的結晶」:核工程、冶金、渦輪機械、消音材料、精密製造、航電與軟體。其造價極高,建造週期長,還需要完整的核燃料循環與退役處理能力。這些使得能操作核潛艇的國家十分有限。

限制二:安全與規範框架

- 核安全文化:程序與紀律是生命線,從操作到維修,每一步都需嚴格驗證。

- 港口政策:部分地區對核動力艦艇進港有嚴格限制或禁止,影響航線與外交安排。

- 人員培訓:需要跨學科、高強度的訓練,確保在狹小空間中長期高可靠運作。

限制三:核不擴散與燃料爭議

艦用燃料的濃縮度問題牽涉核不擴散機制。現行國際規範對「海軍用核燃料」有特殊安排,使其監管方式與民用發電不同,引發如何在國防需要與不擴散之間取得平衡的長期討論。近年也有以低濃縮燃料(LEU)運作的技術方向,目標是兼顧安全、壽命與不擴散。

限制四:可偵測的物理「足跡」

再怎麼安靜,任何大型機械系統都會留下物理足跡,例如聲學訊號與熱排放。現代對抗是一場感測器、訊號處理與工程抑制的長期角力。核潛艇可以把足跡降到很低,但不可能為零。

限制五:退役與廢料處理

反應爐壽命結束後的退役流程,涉及燃料取出、受輻照結構的處置與長期監管。這是成本高昂、需高度專業的工序。各國依自身法律與技術能力,制定不同的退役標準與路線。

近代走向:更靜、更久、更安全

- 自然循環冷卻:在低到中功率下減少泵浦使用,降低機械噪音。

- 泵噴推進器優化:改良葉輪與導流設計,拓寬低氣穴運作區間。

- 長壽命爐心:設計讓燃料在整個艦齡內無需更換或僅少量維護,降低停工時間。

- 先進材料:更耐蝕、耐輻照的合金與複合材料提升可靠度。

- 不擴散友善燃料:探索以LEU達成長壽命與高功率密度的工程解法。

常見迷思:快速釐清

- 會不會像核彈一樣爆炸?不會。反應爐與核彈在物理設計上根本不同;反應爐追求穩定、可控的鏈式反應,且多重安全機制避免暴衝。

- 是不是可以永不浮出水面?不是。人與物資補給、維修與任務需要都會讓潛艇定期返回基地或補給點。

- 會污染海洋嗎?正常運轉下,放射性控制在嚴格標準內;真正需要長期規劃的是退役與廢料管理。

- 深海高壓會壓壞反應爐嗎?艙內維持近似常壓,高壓由耐壓殼體承受。反應爐與乘員不直接暴露在外海壓力中。

把它想像成一棟「會游泳的大廈」

把核潛艇想像成一棟會在水裡移動的大廈:地庫是發電機房(核反應爐與渦輪),中間是水電管道(雙迴路系統與冷卻),外牆有隔音與保溫(吸音瓦與屏蔽),還有全天候運行的空氣與水務系統(氧氣、二氧化碳與淡水)。不同的是,這棟大廈要在三維流體中保持靜默與平衡,還要應對海洋環境的壓力、鹽分與溫差。

結語:核動力潛艇是一門「把能量管好」的藝術

核動力潛艇的本質,是把極高能量密度的核燃料,安全、穩定、安靜地轉化為可長期操控的推力,同時為全艦提供電力與生活所需。從反應爐物理、熱力循環、結構材料,到聲學抑制與生命維持,都是環環相扣的系統工程。它的強項是續航與速度,也背負高昂成本、嚴苛維護與政策規範;它能把足跡壓低,但永遠不會完全消失。理解這些取捨,我們便更能欣賞背後的科學:不是某個「神奇零件」讓它無敵,而是一整套從物理原理到工程實踐的精密平衡。當你下次在新聞看到深海中的鋼鐵巨獸,不妨想想它體內那座「移動的蒸汽工廠」,以及每一度熱、每一分靜,都是物理與工程共同雕琢的成果。