【深度認識】原始黑洞

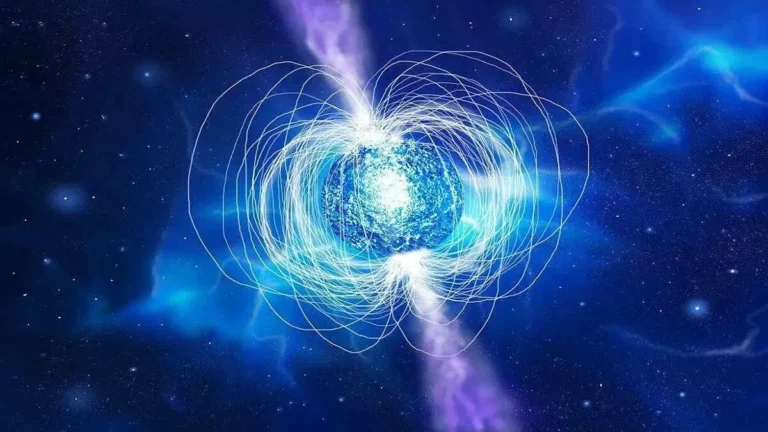

當談到宇宙中的「黑洞」(Black Hole),我們會想像一個無底深淵,把周圍一切都吞噬掉,連光都逃不出去。但你知道嗎?其實天文學家除了研究那些由恆星死亡後形成的「恆星級黑洞」,還在追尋更神秘、甚至比宇宙歷史還要古老的「原始黑洞」(Primordial Black Hole)。這些小至跟原子差不多、大到與地球相若的黑洞,或許早在宇宙大爆炸(Big Bang)後的一剎那已經出現,甚至有理論認為,它們可能就是「暗物質」(Dark Matter)的真身!今天,讓我們一起探索這些藏身於宇宙深處的神秘天體——原始黑洞。

何謂原始黑洞?

一般來說,黑洞是由質量極大的恆星經過超新星爆炸(Supernova)後形成——換個角度想,好像一個人走到人生的盡頭、所有東西一下子收縮進去,不留痕跡。但是「原始黑洞」(Primordial Black Holes, PBHs)卻不同,它們不是「死於非命」,而是「先天存在」:理論上在宇宙剛誕生——也就是137億年前的大爆炸(Big Bang)過後不久,宇宙密度極高,冷熱不均。有些區域的物質過度聚集時,就會因重力壓縮,瞬間形成黑洞。這些黑洞就是原始黑洞。

你可以將它們想像成「宇宙大爆炸的副產品」,不像我們熟悉的恆星和行星經歷數十億年的演化才誕生,而是一誕生宇宙就已陪伴我們到現在。

原始黑洞的基本參數與比較

- 質量(Mass):原始黑洞的理論質量範圍非常廣,可以由大約每粒質子10^15倍(即1015克)到太陽質量(太陽質量約2 x 1033克)甚至更大。地球的質量約6 x 1027克;比較下,某些理論原始黑洞甚至比地球還重。

- 體積(Volume):黑洞用「史瓦西半徑」(Schwarzschild radius) 計算事件視界半徑。若有一個等同地球質量的原始黑洞,其半徑約僅為1厘米!相比之下,地球半徑有6,371公里(約6371萬厘米)。小得像一個玻璃珠,但質量和地球一樣!

- 溫度(Temperature):按霍金輻射(Hawking Radiation)理論,黑洞會有溫度並輻射能量。質量愈小,溫度愈高。例如,一個質量相等於地球的黑洞,溫度大約是0.02開爾文(比宇宙微波背景輻射還要冷);而一個質量只有1億噸(10^14公斤)的黑洞,溫度已高達一億度!

- 成分(Composition):跟普通黑洞一樣,任何進入事件視界的物質都會「消失」——物理學上,黑洞只會保留質量(mass)、電荷(charge)、自轉(spin),不再分「成分」,只有這些基本物理性質。

- 距離地球的距離(Distance to Earth):目前還未有直接發現已經確認的原始黑洞,因此無法給出明確距離。假如原始黑洞是暗物質的一部分,其分布理應遍布銀河系甚至附近。

- 自轉/公轉週期(Spin/Orbit period):黑洞可有自轉(旋轉黑洞,Spinning Black Hole),但因無直接觀測原始黑洞,所以自轉速度有極大彈性,可能極快,也可能極慢;公轉則視乎它是否被捲入其他天體重力場內,如環繞恆星或另一黑洞。

- 歷史(History):假如原始黑洞存在,它們的歷史比太陽和地球還要久遠。「宇宙誕生」之時(約138億年前)已形成,至今未必有太大變化(視乎霍金輻射速度和質量)。

原始黑洞從何而來?——宇宙早期的奇蹟

在日常生活裡,我們會說「蛋糕只有足夠的材料才會做好」,但原始黑洞不需要專屬「材料包」:它們的誕生來自宇宙本身的「初期波動」。大爆炸後的宇宙極度熾熱和密集,物質分佈並不均勻,某些極細微的重力波動區在一丁點時間內就壓縮到極致,「一秒鍾出生的宇宙寶寶」,這就是原始黑洞誕生的瞬間。

這種黑洞的形成方式與恆星級黑洞(由超新星爆炸形成),甚至超大質量黑洞(Supermassive Black Hole, SMBH)大相徑庭。後者需要大量物質長期積聚,而原始黑洞則是「即刻拍板」,只要某一區密度超標,馬上黑洞。

這種特殊來源亦導致原始黑洞可出現於各種大小、質量,甚至有極微細的黑洞——例如一粒花生、一個芝麻般大,卻可以有月球甚至地球的質量!

原始黑洞與太陽、地球的對比

| 天體 | 質量 | 半徑/體積 | 溫度 |

|---|---|---|---|

| 原始黑洞(假設地球質量) | 約6 x 1027克 | 半徑約1厘米,體積約4.2立方厘米 | 0.02開爾文 |

| 地球 | 6 x 1027克 | 半徑6371公里,體積約1.08 x 1027立方厘米 | 地核約6000開爾文,表面約288開爾文 |

| 太陽 | 2 x 1033克 | 半徑696,340公里,體積約1.4 x 1033立方厘米 | 核心約1,500萬開爾文,表面5778開爾文 |

你會發現,把地球的質量「壓縮」到微微一粒珍珠,宇宙規模下什麼都可能發生!

原始黑洞有可能就是暗物質?

「暗物質」(Dark Matter)還未找到,但它在銀河系的存在早有種種間接證據。近年有理論認為,原始黑洞正好滿足暗物質的多個特徵:「不發光、不吸引電磁波、質量龐大、數目極多」。如果每個原始黑洞質量適中、數量廣泛,或許就寫成宇宙暗物質的拼圖。但天文學家仍在透過各種方法,如微引力透鏡(Gravitational Microlensing)、伽瑪射線背景(Gamma-ray background)去搜尋原始黑洞——暫時效果有限,但這個暗物質假說仍然「極具吸引力」。

如何發現原始黑洞?

原始黑洞本身不可見,但它們重力強大,經過背景恆星前會造成「微引力透鏡」(microlensing)效應,令恆星亮度暫時上升;又或者,它們釋放的霍金輻射在極端情況下會產生高能伽瑪射線。這些微弱信號是科學家抽絲剝繭追蹤的線索。

不過由於原始黑洞太小,且極難與其他天體互動漂浮星際之間,要證明它們真的存在,仍是一項巨大挑戰。

「蒸發」的原理——霍金輻射與黑洞壽命

1970年代霍金(Stephen Hawking)提出理論,指出黑洞會慢慢「蒸發」(蒸發原理,Evaporation)——愈細小黑洞,壽命愈短。所以如果原始黑洞起初太小,例如質量小於一千億噸(約10^11公斤),它們早就因霍金輻射而「蒸發」消失了。謂之「存活」到現今宇宙的原始黑洞,一定達到某臨界質量。

簡單類比:一杯熱茶放在室外,茶面愈多、愈快冷卻(蒸發);同理,黑洞愈細小,表面積相對愈大,輻射速度愈快。

對現代天文學的啟示

今日,原始黑洞理論不單解釋「暗物質」這宇宙謎題;2019年LIGO及VIRGO引力波天文台發現多宗「意想不到」質量的黑洞合併事件,有部分質量介乎恆星級至超大質量之間。這些事件引發新一輪推測:「會否這些黑洞部分其實源自大爆炸殘留的原始黑洞?」甚至有科學家提出,銀河中心的超大質量黑洞,昔日可能由大量原始黑洞不斷合併而來。

結語:宇宙中的終極隱者

原始黑洞就像一班低調、默默無聞的「宇宙隱者」,躲藏在銀河系的暗角,悄悄見證著宇宙歷史,更可能構成宇宙質量的重要組成部分。雖然現今還未直接探測到它們,但每次搜尋、每一項新理論都推動人類對宇宙本質的再認識。可能下一次你抬頭看星空,就有幾個原始黑洞經過地球不遠處,只是你完全感受不到它們的存在。

宇宙無窮,原始黑洞提醒我們:宇宙最神秘的秘密,往往就隱身於我們最難發現的角落。繼續仰望星空,說不定下一代的人,就能親手解開這未解的宇宙之謎!