重力透鏡:當時空變成一面宇宙放大鏡

你有想像過宇宙其實有一面「看不見的鏡子」,能把遙遠星系的光彎曲、放大,讓我們看清平常看不到的微弱天體。這面鏡子不是玻璃,而是重力。當光線經過巨大質量附近,路徑會被彎曲,這就是重力透鏡(gravitational lensing)。

重力透鏡不是魔法,而是愛因斯坦廣義相對論(General Relativity)的自然結果:質量會彎曲時空,光沿著彎曲的時空行走,看起來就像被「折射」。就好像你在海邊看陽光透過波動的水面,遠方的物體會被拉長或變形;宇宙中的重力扮演「水面」,把遠方的星系拉成弧線、甚至形成環。

為何光會被重力彎曲?

光沒有質量,為何會受重力影響?關鍵在於重力不是「吸力」,而是時空幾何。廣義相對論指出:質量與能量會改變時空曲率,粒子與光都沿著時空的「最直路徑」——測地線(geodesic)前進。若時空被彎曲,光的「直線」就不再直。1919 年日食實驗證實,恆星光在太陽邊緣被偏折,成為相對論里程碑。此後,天文學家把星系、星系團甚至暗物質(dark matter)的重力偏折光線的現象,統稱重力透鏡。

三種重力透鏡:強、弱、微

重力透鏡依變形程度分為三種:

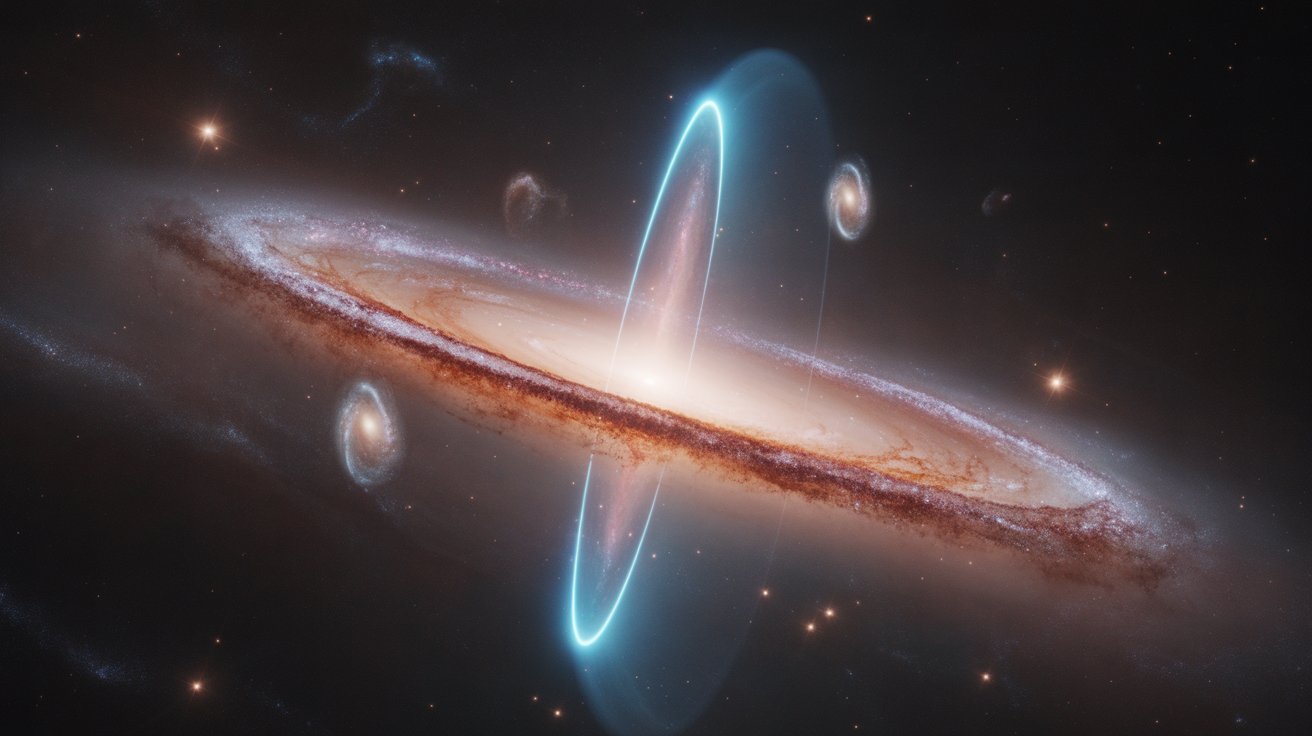

– 強透鏡(strong lensing):當背景天體、透鏡質量、觀測者幾乎在一直線,光路被大幅扭曲,形成明顯的多重影像、弧狀弦(arc)、甚至愛因斯坦環(Einstein ring)。這通常由巨大的星系或星系團造成。

– 弱透鏡(weak lensing):變形很輕微,單一星系看不出端倪,但大量統計後會發現背景星系的形狀有系統性拉伸。這讓我們能「描繪」宇宙大尺度物質分佈,特別是暗物質。

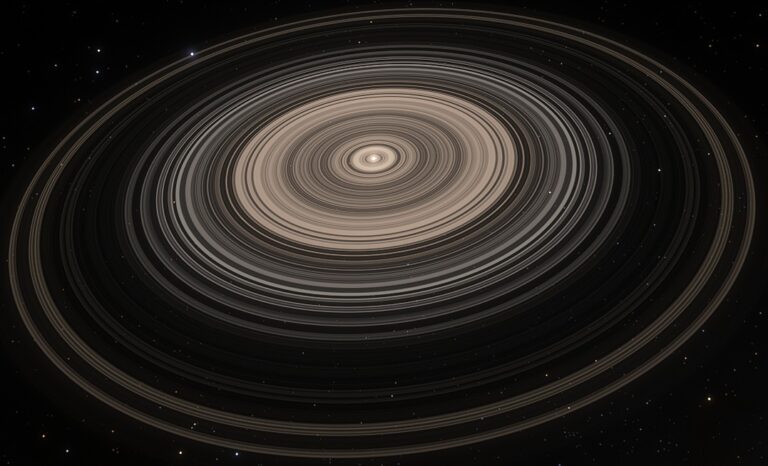

– 微透鏡(microlensing):由恆星、行星等較小質量引起,影像不會分裂,但亮度會暫時變亮或變暗。這種方法非常適合尋找暗弱天體,例如不發光的棕矮星(brown dwarf)或系外行星(exoplanet)。

你可以把它想成三種程度的「玻璃變形」:強透鏡像厚玻璃瓶口,看到背景物會出現分裂與環;弱透鏡像輕微不平整的窗玻璃,所有東西都被同方向拉扯一點點;微透鏡像小玻璃珠掠過,讓亮度短暫閃爍。

幾何條件:宇宙版的「鏡片方程」

在物理上,重力透鏡可用透鏡方程(lens equation)描述。雖然數學細節頗深,但有幾個直觀要點:

– 需要三者排隊:背景光源(source)、中間有質量的透鏡(lens)、和我們(觀測者)排列在接近一直線。

– 偏折角度越大,影像越靠近透鏡的「臨界圈」,可能形成愛因斯坦環。這個角尺度稱為愛因斯坦角(Einstein radius)。

– 愛因斯坦角與透鏡質量平方根成正比,與幾何距離有關:透鏡質量越大、與光源的距離配置越合適,影像變形就越明顯。

實際上,我們觀察到的是影像在天空的角位置、形狀和亮度的變化。透過模型,我們可以倒推出透鏡的質量分佈,甚至包括不可見的暗物質。

強透鏡:宇宙中的弧線與環

當一個巨大的橢圓星系或星系團位於視線上,它能把更遠處星系的光拖成藍色弧線(常見於哈勃或詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的照片)。如果幾乎完全對準,就會看到一個圓形的光環——愛因斯坦環。這不是光源長得像甜甜圈,而是同一個星系的多條光路被彎曲,抵達我們眼中不同角度。

強透鏡最實用的地方有三:

– 自然望遠鏡:把極其遙遠、微弱的星系放大,像借了宇宙的「長焦鏡頭」。研究宇宙再電離(reionization)時期的嬰兒星系時尤其重要。

– 測量哈伯常數(Hubble constant):透過觀測重力透鏡產生的多重影像在時間上亮度變化的延遲(time delay),可推算宇宙膨脹速率。不同影像的光路長度和穿越重力井的「引力時間延遲」不同,導致光到達時間相差數日至數十日。

– 暗物質顆粒性的線索:如果透鏡星系的暗物質並非平滑分佈,而是有許多小「衛星」(subhalos),會在弧線上留下小起伏和亮度異常。這些細節能檢驗冷暗物質(cold dark matter, CDM)理論,甚至約束暖暗物質(warm dark matter)的性質。

弱透鏡:用統計看見不可見

弱透鏡的變形很輕,單看一個星系你不會察覺,但把數百萬個星系的形狀平均,就會發現它們被某個方向輕微拉伸。這個系統性的拉伸稱為剪切(shear)。

透過大型巡天,例如歐幾里得(Euclid)、Vera C. Rubin 天文台的 LSST 及多個太空望遠鏡計劃,天文學家建立「宇宙弱透鏡地圖」。從這些地圖,我們可以:

– 繪製暗物質分佈:因為弱透鏡對總質量敏感,不管它是否發光。

– 研究宇宙結構成長:隨時間演化,物質團塊化變強,剪切統計(例如二點關聯或功率譜)會反映這個成長率。

– 測試宇宙學模型:弱透鏡與超新星、重子聲波振盪(BAO)等資料結合,能約束暗能量(dark energy)的方程式參數(EoS)與可能的修正重力理論。

弱透鏡的挑戰在於系統誤差(systematics)。例如:

– 望遠鏡點擴散函數(PSF)會把影像拉長,需精準校正。

– 星系內在形狀不是隨機的,可能與環境對齊(intrinsic alignment)。

– 紅移估計(photometric redshift)的偏差會影響幾何權重。現代分析使用機器學習與嚴格的交叉校正,將這些誤差壓到能做精密宇宙學的水平。

微透鏡:用「光的閃爍」找行星

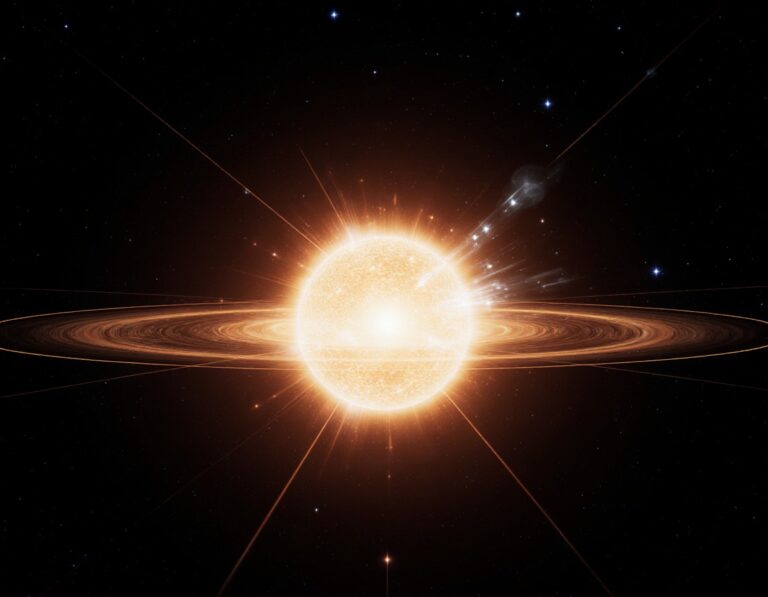

當一顆前景恆星掠過遠方恆星前,光線被放大一小段時間,亮度曲線出現平滑的「駝峰」。如果前景恆星有行星,行星的重力會在光路上添一個小「針孔」,在亮度曲線上留下短暫的尖峰或凹陷。這就是重力微透鏡(gravitational microlensing)。

這種方法特別適合尋找:

– 軌道遠、冷、難以以凌日(transit)或徑向速度(radial velocity)方法探測的行星。

– 無母星的「流浪行星」(free-floating planets),因為即使行星不發光,也能透過其重力造成短暫放大。

你可想像成:街頭有一盞微弱燈泡(遠方恆星),有人拿著透明玻璃珠(前景恆星/行星)在你和燈泡之間移動。當玻璃珠剛好掠過視線,燈泡會短暫變亮。碰巧玻璃珠旁邊還黏著一粒更小珠(行星),亮度曲線就多一個小「跳動」。

重力透鏡如何揭示暗物質?

暗物質不發光、不吸收光,但有重力。重力透鏡直接對總質量敏感,是研究暗物質的王牌工具:

– 星系團質量地圖:像「子彈星系團」(Bullet Cluster)這樣的碰撞系統,熱氣體(能發出 X 光)與透鏡質量峰的位置分離,顯示大部分質量不是普通物質,而是幾乎不與自己或氣體相互作用的暗物質。

– 亞結構(substructure)的信號:強透鏡弧線上的亮度不對稱與位置偏差,指出透鏡內存在眾多暗小衛星。這些衛星的統計性質能檢驗暗物質是「冷」還是「暖」。

– 大尺度絲狀結構:弱透鏡把宇宙網(cosmic web)的暗骨架勾勒出來,讓我們量度物質密度參數(Ω_m)和波動幅度(σ8)。

透鏡時間延遲:測宇宙的時鐘

當背景是類星體(quasar)或活躍星系核(AGN),其本身亮度隨時間起伏。強透鏡會產生多個影像,各影像的光路長度和落入重力井的程度不同,導致亮度峰值抵達時間不同,稱為時間延遲。若我們能精準量度這些延遲,再結合透鏡質量模型與幾何距離,就能推算哈伯常數 H0。

這方法的優點是幾乎獨立於傳統「距離梯」(例如造父變星、Ia 型超新星)的系統誤差,成為解決「哈伯張力」(H0 tension)的重要路線之一。不過它需要:

– 長期監測,量度每個影像的光變曲線。

– 高解析度影像(如哈勃、韋伯或地面自適應光學)以約束透鏡星系的質量分佈。

– 精準處理透鏡前後景的大尺度環境(外剪切與外收縮)的影響。

從相機到宇宙:像差校正的藝術

如果你用手機拍夜景,常見拉絲與眩光。天文弱透鏡分析中,儀器造成的形狀拉伸比信號本身還大,必須把它「還原」。這包括:

– 測量與去捲積(deconvolution)點擴散函數(PSF)。

– 利用恆星作為 PSF 探針,建模其隨時間與視場位置的變化。

– 校正探測器效應,如電荷轉移效率(CTI)和非線性。

這些步驟的精細程度,直接決定我們能否把 1% 等級的剪切信號從資料中挖出。這就是為何弱透鏡被稱為「資料處理的高難度武功」。

透鏡中的多色與頻段:不只看可見光

重力透鏡影像橫跨多個電磁波頻段:

– 無線電(radio):長波長能穿透塵埃,且干涉儀(如 ALMA、VLBI)提供極高解析度,利於研究細微透鏡結構。

– 紅外(infrared):韋伯太空望遠鏡(WEBB)能在高紅移看到被放大的星系形成活動。

– X 光:星系團的高溫氣體在 X 光明亮,與透鏡質量地圖對比可揭示動力學與暗物質分離。

跨頻段的聯合分析讓我們同時掌握「總質量」(透鏡)、「可見物質」(恆星與氣體)與「恆星形成」(塵埃遮蔽下的紅外亮度),拼出完整的天體物理圖像。

常見誤解:重力透鏡會不會像哈哈鏡?

重力透鏡確實會把背景天體扭曲,但不是任意亂來。彎曲程度受物理定律嚴格約束。透鏡質量分佈不同,會產生可預測的影像拓撲:

– 雙影像、三影像或四影像配置,對應不同的臨界曲線與凹點(caustics)。

– 亮度比與影像位置不能隨意組合,否則模型會不成立。

某些「怪異」影像,其實是因為透鏡星系內部存在棒狀結構、外剪切或暗物質亞結構。這些偏差反而成了科學資訊的來源。

數據與未來:更深、更廣、更準

接下來十年,重力透鏡會更「日常化」:

– Rubin-LSST 將在南天連續掃描十年,提供時間序列,對時間延遲測量與微透鏡事件極為關鍵。

– Euclid 與 Roman 太空望遠鏡將在可見光到近紅外進行高解析巡天,把弱透鏡統計精度推到新層次。

– 更強大的射電陣列(如 SKA)讓我們以無線電干涉測量透鏡細節,檢驗暗物質粒度與星系內部結構。

隨著資料爆炸,機器學習與模擬將扮演核心角色:從自動辨識透鏡、到以深度生成模型學習複雜的質量分佈,再到與高解析流體力學模擬對照。我們不只是看更清楚,也要理解為何如此清楚。

結語:讓時空幫你看更遠

重力透鏡告訴我們一個迷人的事實:宇宙本身就是一台望遠鏡。當巨大的質量彎曲時空,它把遙遠的光引導到我們眼前,讓我們看見星系誕生的火花、測量宇宙的膨脹、勾勒暗物質的骨架。對生活在繁忙城市的我們,或許難以在夜空中找到寧靜,但透過重力透鏡,我們能與百億光年外的微光相連。

下次你看到哈勃或韋伯拍到的藍色弧線,不妨想像:那是光穿過彎曲時空後留下的手寫字,寫著「質量讓時空彎曲,光沿著故事前行」。而我們的任務,就是學會讀懂這行字,並用它照亮宇宙最深的角落。