銀河系的「邊界」在哪裡?從星光到重力的多重定義

在清朗的香港夜空偶然可以看到橫跨天際的乳白色帶狀光芒,我們習慣叫它「銀河」。但科學上的「銀河系」是我們所在的龐大星系,它並沒有像城牆那樣一刀切的外圍。那麼,銀河系的邊界究竟在哪裡?答案要視乎你問的是「看見的光」的盡頭,還是「重力影響」的疆界,抑或是「氣體環境」的範圍。

為何「邊界」這題這麼難?

星系像一個由恆星、氣體、塵埃與暗物質(dark matter)組成的巨大「雲」,密度從中心向外逐步變稀。沒有硬邊,只有逐漸過渡。日常比喻就是:如何界定香港的「城市邊界」?你可以用行政界線、建成區範圍、地鐵站覆蓋、甚至外賣可送達的區域。每個指標都合理,但答案不同。銀河系也是如此:不同的觀測「示蹤器(tracer)」會給出不同的半徑。

光學視覺的邊界:星光變到看不見

對外部星系,天文學家常用光度等值線(isophote)來劃「視覺邊界」,例如藍光表面亮度降至每平方角秒25等的半徑,稱為R25。然而我們身在銀河系內部,很難用同一方法。即便如此,若以星光數量與亮度快速下降的地方作指標,銀河系的光學盤(optical disk)在半徑約12–15千秒差距(kpc;1 kpc約3,260光年)附近開始顯著變稀,對應約4–5萬光年;之後仍有較稀薄的外盤延伸至約18–20 kpc。這個定義貼近日常「看得到的城市」,但忽略了看不見的居民:冷氣體、稀疏的老年恆星、甚至暗物質。

恆星盤與氣體盤:不同「地鐵線」的終點

銀河系的恆星盤有「薄盤(thin disk)」與「厚盤(thick disk)」。薄盤的尺度高度約幾百光年,厚盤約1千光年,並且在外圍出現「外擴(flare)」,高度變得更厚。從半徑看,年輕、在形成恆星的區域多集中在內側10–12 kpc,恆星盤在約15–20 kpc逐漸「停線」。

但若改用中性氫氣(HI)的分佈,銀河的氣體盤明顯更大,並有著名的「盤翹(warp)」,向外延伸可達30–35 kpc。換個日常比喻:恆星盤像港鐵行車的主線,氣體盤則像連接更遠郊的巴士路線——仍屬同一都會生活圈,但終點更外。

恆星暈與恆星流:用「老居民」量度外圍

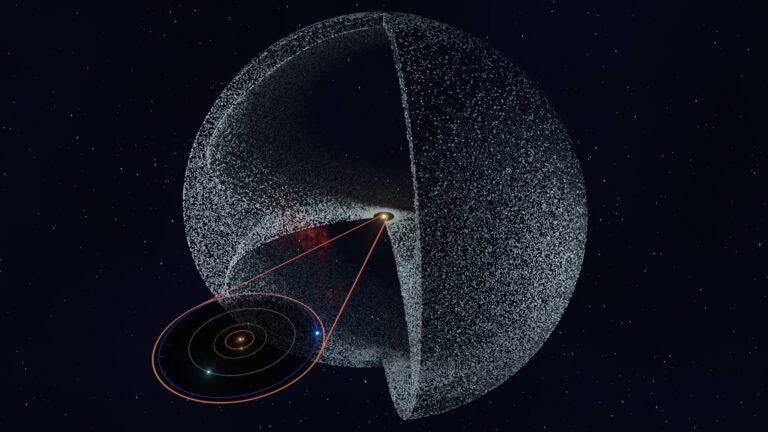

在盤之外,是由年老、金屬量低的恆星組成的「恆星暈(stellar halo)」。我們透過變星如RR Lyrae、藍水平支星(BHB stars)及巨星,統計其分佈來描繪外圍。以蓋亞(Gaia)配合地面巡天(如SDSS、DES、H3),發現恆星暈至少延伸至100 kpc,並充滿被撕扯的恆星流(stellar streams),例如人馬座矮星系(Sagittarius)的長尾。少量候選暈星或許遠至約200–300 kpc,但樣本稀少、不確定性較大。用恆星暈來定義邊界,反映的是「歷史」,因它記錄了小星系併入的痕跡;但因密度太低,無法給出清晰的「斷崖式」外緣。

重力的邊界:體積半徑與潮汐半徑

理論上最常用的邊界,是「體積半徑(virial radius, Rvir)」。簡言之,這是圍住一個平均密度達到宇宙臨界密度(critical density)若干倍的球體,常用R200c(平均密度為臨界密度200倍)來代表。對銀河系,若總體積質量(virial mass)約1–1.5兆太陽質量(M⊙),則R200c大概在200–250 kpc之間。這是一個物理意義清晰、理論與模擬皆常用的半徑。但它不是實物的「牆」,更隨宇宙臨界密度隨時間下降而增大,這種隨定義變動的增大被稱為「假演化(pseudo-evolution)」。

另一個重力邊界思路是「潮汐半徑(tidal or Hill radius)」:在與仙女座星系(M31)的引力拔河中,銀河系可穩定束縛衛星的最大半徑。粗略估算,這個半徑有幾百kpc,往往大於Rvir。這解釋了為何有些「飛濺(backplash)」矮星系會出現在Rvir之外,卻仍曾受銀河系重力強烈影響。

飛濺半徑:「剛掉頭」物質的最外圈

近年在星系團研究中流行「飛濺半徑(splashback radius)」:落入暗物質暈的物質,首次繞行到遠日點(首次遠地点)的位置,會在密度剖面形成一個急降。對銀河系質量等級的暗暈,模擬顯示飛濺半徑約為R200的1.1–1.5倍,粗略即250–300多kpc。若把它當作「最近剛被捕獲物質可達的外緣」,它比Rvir更外一些,但更敏感於近期增長歷史,也較難直接觀測。

環銀河介質:看不見的熱氣大氣層

星系外圍並不空無一物,充滿了炙熱而稀薄的環銀河介質(Circumgalactic Medium, CGM),溫度約百萬度(K)。我們透過紫外吸收線(如O VI)與X射線吸收/發射(如O VII、O VIII)偵測它。哈勃太空望遠鏡(HST-COS)與XMM/Chandra、eROSITA等的研究指出,銀河系的熱暈(hot halo)很可能延伸到至少約200–250 kpc,並蘊含與恆星相當、甚至更多的重子物質,解釋「失蹤重子」的一部分。麥哲倫雲(LMC/SMC)拖出的氣體帶——麥哲倫流(Magellanic Stream)——與這層熱氣交互作用的痕跡,也證明這個「大氣層」相當廣闊。若以「氣體環境」來定義邊界,答案大致對齊Rvir規模,但形狀不一定是球對稱,且會受衛星星系擾動。

速度與能量:用逃逸速度畫線

若把銀河系看作一口重力井,所謂「逃逸速度(escape velocity)」就是你要多快才能跳出井口。在太陽附近,逃逸速度約500多公里/秒;由此可反推整體質量與外圍的深淺。但要在哪個半徑算作「井口」?這又把我們帶回Rvir或飛濺半徑等定義:逃逸速度方法依賴你選用哪個理論外緣作邊界,因此本身不是獨立定義;它更像交叉檢驗質量與邊界的工具。

群體環境:本星系群的分水嶺

銀河系和M31組成本星系群(Local Group),群內的「零速面(zero-velocity surface)」大約在距兩者質心接近1兆光年(約1 Mpc)的尺度,內部物質彼此引力主導,外部則受宇宙膨脹拉開。這個尺度顯然遠大於銀河系自身邊界,較像「大都會圈」的界線。就個別星系而言,誰「管轄」哪顆矮星系,實務上取決於其軌道歷史與目前能量:例如獅子座I(Leo I)在約250多kpc,長期被視作銀河系外圍衛星;而一些更遠的矮星系可能同屬本星系群,卻不屬銀河系。

最新觀測與模擬怎麼說?

綜合Gaia的恆星動力學、衛星星系的空間分佈、以及CGM的吸收線統計,近年的主流估計是:銀河系的Rvir約為200–250 kpc,總體積質量約(1–1.5)×10^12 M⊙;飛濺半徑或在250–300多kpc;恆星暈可靠追蹤至至少100 kpc,邊緣更外則逐漸稀薄且混雜;氣體盤伸到30 kpc以上;熱暈(CGM)填滿至約Rvir尺度。麥哲倫雲本身可能達到~10^11 M⊙級別,為銀河的外圍重力與熱氣結構帶來「尾流(wake)」與不對稱;這些在觀測與數值模擬中都有跡象。重要的是:不同方法給出的不確定度仍達數十百分比,這是當代研究的前沿。

常見誤解:邊界不是一道牆

幾點澄清:

- 沒有絕對硬邊。星系的密度是連續變化的,任何「邊界」都帶有操作性定義。

- 不同科學問題要用不同邊界。談重力束縛,請說Rvir或潮汐半徑;談可見星光,請說光學盤或R25;談氣體與能量交換,請說CGM。

- Rvir會隨宇宙時間變大,部分來自定義變化(假演化),不代表星系外緣一定在「長肉」。

- Rvir外不等於「與我無關」。衛星可能有飛濺軌道;CGM與本星系群環境會把影響延伸到更外。

如果一定要報一個數字,該怎麼說?

面向非專業場合的「一句話版本」可以這樣給出有上下文的答案:

- 「就重力定義而言,我們的銀河系半徑大約二十多萬光年(約200–250 kpc);但若把剛落入的物質外圍算上,可到三十多萬光年。」

- 「可見的恆星盤大概到四至五萬光年,氣體盤更外到十萬光年左右;再外是稀薄的恆星暈與熱氣。」

如何在新聞或資料中解讀「邊界」數字?

遇到不同報導的「銀河半徑」時,可自問三個問題:

- 他們指的是哪個半徑?R200c、Rvir、飛濺半徑、R25、或是氣體/恆星盤的截斷半徑?

- 用的是哪種示蹤器?恆星、氣體、吸收線、或動力學?

- 不確定度多大?銀河系質量估計還有約30–50%的爭議,半徑自然也隨之浮動。

結語:沒有唯一答案,但有清晰框架

銀河系的邊界不是一道牆,而是一套根據科學問題選用的「工作定義」。若你關心銀河系能束縛什麼,就談體積半徑與潮汐半徑;若你想知道可見星光在哪裡結束,就看恆星盤與光學等值線;若你問的是銀河與宇宙之間如何交換物質與能量,就研究環銀河介質。對今日的理解而言,一個合理而簡明的整體圖像是:可見恆星盤到約15–20 kpc,氣體盤到約30 kpc;恆星暈稀疏地延至百kpc以上;熱CGM與暗物質暈延伸到約200–250 kpc;再外至約300 kpc附近,仍見到剛被納入的物質與受擾動的痕跡。這不僅是一個數字,而是一張多層次的地圖:在這張地圖上,我們把「城市的燈光、道路與空氣」拼在一起,才看見銀河系真正的全貌。