要多快才不再掉回來?淺談脫離地球重力的速度!

你可能會想:我把球拋上天,它總會掉回來;但那些人造衛星為什麼不掉?若我想「脫離地球重力」,到底要多快?這問題聽起來像比賽誰跑得快,其實背後談的是能量、軌道力學(orbital mechanics),以及我們如何巧妙利用地球自轉、重力與火箭來達成目標。

這篇文章會把「多快才能脫離地球重力」一題拆解清楚:什麼是逃逸速度(escape velocity)、為什麼火箭不需要在地面就達到 11.2 公里/秒、現代任務如何先入軌再逃逸、到月球與火星又要多快,以及常見的誤解。

什麼是「逃逸速度」?

逃逸速度(escape velocity)的意思是:如果你在距離地心某個半徑的位置,瞬間擁有一個足夠大的速度,之後就算完全不再加速,只靠慣性,也不會再掉回來。對地球表面而言,這個數字大約是 11.2 公里/秒,等於每秒跑 11,200 公尺,差不多從中環衝到上環再折返的距離在一秒內完成,聽起來誇張,但這是「理想真空、沒有空氣阻力、也不考慮地球自轉」的純理論值。

重要的是:逃逸速度是「一次給足能量」的極端案例。現代航太通常不是這樣做,而是用火箭不斷供給能量,逐步提速與調整軌道。換句話說,你不一定要在地面瞬間達到 11.2 公里/秒才「逃離地球」。

11.2 公里/秒怎樣算出來?

背後是一條很優雅的能量守恆。地球的引力來自地球質量 M 與萬有引力常數 G,兩者乘積常用 μ(讀作「繆」,Earth’s standard gravitational parameter) 代表,地球的 μ 約為 3.986×10^14 m^3/s^2。若你在距地心半徑 r 的位置要剛好不再回來,需要的速度為:

v_esc = sqrt(2GM/r) = sqrt(2μ/r)

把 r 取為地球半徑約 6.371×10^6 m,就得到 v_esc 約 11,186 m/s,也就是 11.2 公里/秒。這是「起點在地表、沒有空氣、一次性給速度」的數學答案。若你在更高的地方,r 變大,v_esc 會更小;例如在國際太空站高度(約 400 公里),逃逸速度降到約 10.9 公里/秒。

速度還是能量?為何不直接一直加速就好

很多人以為「達到逃逸速度」就是用最快的方法衝出去。但物理的核心是能量:你要擺脫地球的束縛,需要把總機械能(動能加上重力勢能,mechanical energy)推到「非負」;達到這點的方式不只一種。

兩個極端想像:一是「瞬間給速度」(像理想的大炮一砲把你打出去);二是「長時間小推力慢慢加速」(像離子引擎 ion engine,推力很小但效率高,長期運作把能量一點一滴加上去)。只要最後總能量達到需求,都能逃離地球。這也解釋了為什麼太空船不必一開始就 11.2 公里/秒。

大氣層的麻煩:空氣阻力與加熱

現實世界有空氣。你把任何東西在地面加速到幾公里/秒,巨大的空氣阻力(drag)會把能量迅速變成熱,物體會被加熱到融化,還沒逃離就被大氣「吃掉」。因此「在地面達到 11.2 公里/秒」並不實用。火箭會先垂直爬升,盡快離開最稠密的大氣層,然後轉向水平,逐漸建立軌道速度。流線外形、耐熱材料、分級設計(staging)都是為了對抗大氣與重力造成的損耗。

先入軌再逃逸:現代火箭的路線

絕大多數任務會先進入低地球軌道(LEO, Low Earth Orbit),速度約 7.8 公里/秒。這步驟像先上「環球天橋」:有了穩定繞地的軌道,就能在軌道上最有效率的地方進行點火加速。

在某一個近地點(perigee)加速,因「等面積定律」與「奧伯特效應(Oberth effect)」,同樣的燃料能給更多能量增益。從 LEO 要達到地球逃逸,理論上只需把速度加到同高度的逃逸速度即可:v_esc ≈ sqrt(2)×v_circ,所以從 7.8 增到約 10.9 公里/秒,理想情況下 Δv 約 3.2 公里/秒。加上先入軌時的重力損失(gravity loss)、轉向損失與空氣阻力,地面到 LEO 的 Δv 預算大約 9.3–10 公里/秒,再加 3.2 公里/秒就能離開地球束縛。實際數字依火箭設計、發射剖面、軌道高度而異。

地球自轉的「免費推力」

你站在地球表面,其實已經在跟著地球自轉。赤道上的線速度約 0.465 公里/秒;在香港緯度約 22°N,額外速度是 0.465×cos(22°) ≈ 0.43 公里/秒。若火箭向東發射,就能拿到這「免費的 430 公尺/秒」。所以很多太空港選在低緯度、向東臨海,例如海南文昌(約 19.6°N)或美國卡納維爾角(約 28.5°N),以減少燃料消耗並把掉落的整流罩等殘骸丟進海裡較安全。

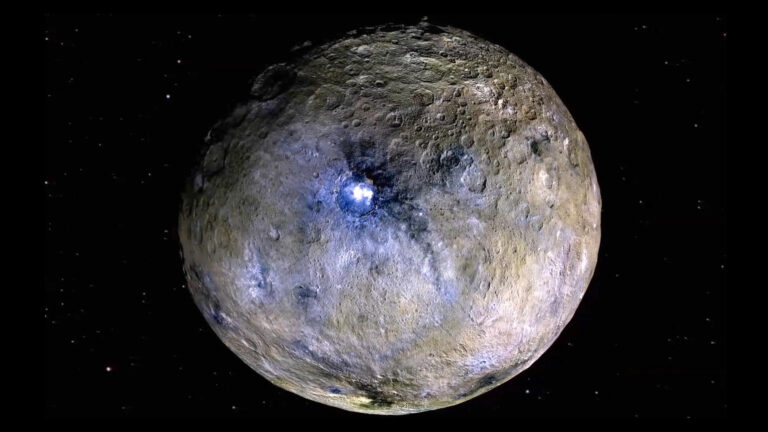

「脫離地球重力」不等於重力消失

重力是長程力,沒有明確的邊界。理論上重力影響延伸到無限遠,只是越遠越弱。我們說的「逃離地球」,指的是相對地球的總能量非負,物體不會再落回來。更實務一點,航太常引用「希爾球(Hill sphere)」概念:在地球附近約 150 萬公里內,地球的重力主導性較強;超過這範圍,太陽的影響變得更主導。太陽-地球的拉格朗日點(Lagrange points) L1/L2 也在約 150 萬公里,像韋伯太空望遠鏡就停在 L2 附近。但就算在那裡,地球對你的引力仍然存在,只是已不是主角。

去月球、火星,或離開太陽系,要多快?

目標不同,速度需求不同。從 LEO 出發,典型數字如下:

– 登月(近地到月球轉移軌道,TLI, Trans-Lunar Injection):Δv 約 3.1–3.2 公里/秒。抵達月球附近後還要減速進月軌或著陸。阿波羅任務採用的就是先入停泊軌道再 TLI。

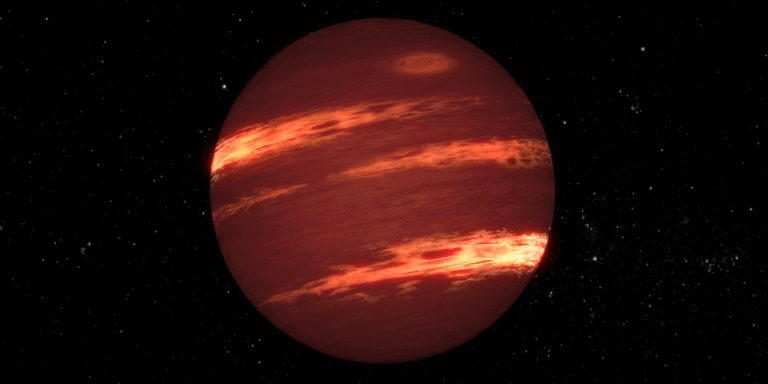

– 前往火星(TMI, Trans-Mars Injection):視發射窗口(window)而定,從 LEO 需要的 Δv 約 3.6–4.0 公里/秒不等。抵達火星還需要捕獲制動(可用火箭或氣動煞車)。

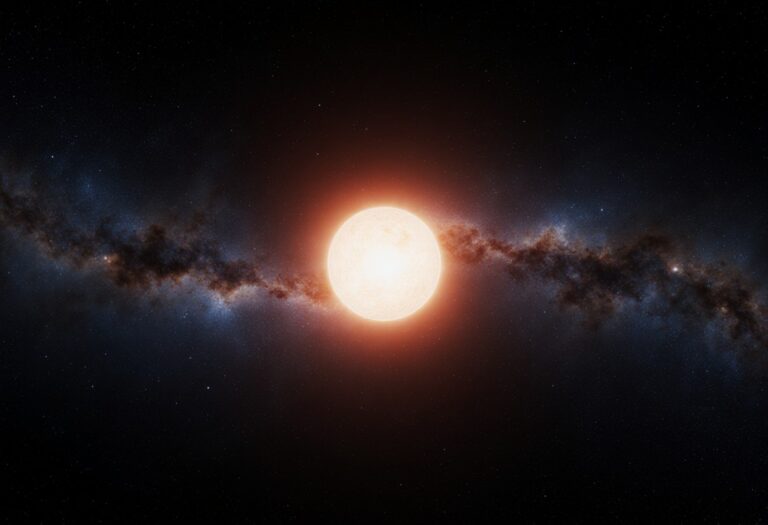

– 直接逃離太陽系:這個更有趣。你在地球上已隨地球以約 29.8 公里/秒繞太陽公轉。要從地球軌道「離開太陽」,太陽角度下的逃逸速度約 42.1 公里/秒。若你的出發方向選在順著地球公轉方向,只要額外的超曲速餘速(v∞, hyperbolic excess speed)大約 12–13 公里/秒,便足以達成太陽系逃逸。這數字對化學火箭非常吃力,所以歷史上像旅行者(Voyager)靠木星、土星的引力彈弓(gravity assist)加速,紐霍拉斯(New Horizons)也用木星助推,才拿到離開太陽系所需的能量。

火箭方程(rocket equation):為何需要分級與補給

要多少燃料才能達成上述 Δv?齊奧爾科夫斯基火箭方程(Tsiolkovsky rocket equation)告訴我們:Δv = Isp × g0 × ln(m0/mf)。其中 Isp 是比衝(specific impulse),代表推進效率;g0 是標準重力加速度 9.81 m/s^2;m0/mf 是起飛質量與燃盡後質量的比值。因為有對數 ln,想多拿一點 Δv,質量比就得大幅提升——這就是為什麼火箭多用分級(staging):把用完的空重(結構、油箱)丟掉,讓後續級更有效率。氫氧引擎(hydrolox)Isp 高但低密度,需要更大油箱;甲烷-氧(甲氧 methalox)平衡了效能與工程可行性。近年可重複使用(reusability)與在軌補給(on-orbit refueling)的發展,則試圖在經濟與性能之間取得新平衡。

另外,發射時的重力損失、姿態轉彎、空氣阻力都會吃掉 Δv 預算。這些不是「理論逃逸速度」會告訴你的,卻是工程上必須面對的現實。

直上比較快,還是先打橫?

直上固然能更快脫離大氣,但若你目標是進入軌道或進一步轉移,橫向速度才是關鍵。衛星不掉下來,是因為它的「向前速度」夠快,地球彎曲的程度剛好讓它永遠在下落中「錯過地面」。所以真實的發射軌跡會先上升,再漸漸「打平」,建立環繞地球的水平速度;之後在軌道上選擇時機點火,效率最高。

如果不用火箭呢?太空電梯、軌道炮與光帆

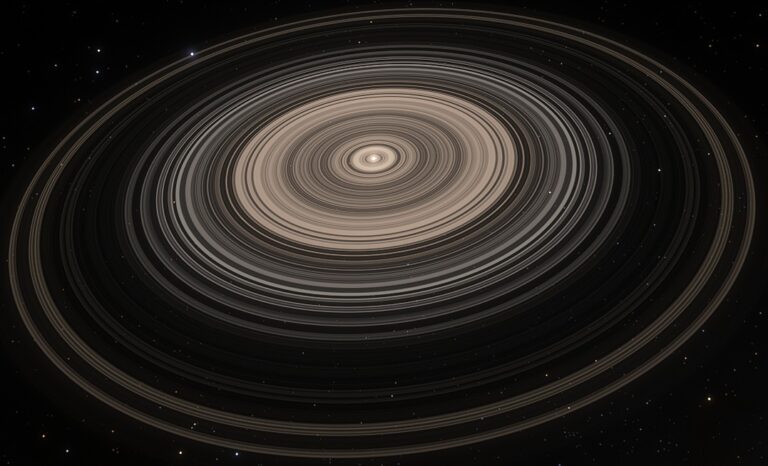

– 太空電梯(space elevator):概念是把纜線延伸到地球同步軌道(GEO)之外,利用離心力支撐。不靠巨量火箭燃料,能量輸送可更高效。但以現今材料科技,能承受所需拉伸強度與安全裕度的纖維仍未實用化。

– 軌道炮/質量投射器(mass driver, railgun):能把物體在地面或月球表面加速到高速度。地球上的空氣阻力與熱仍是瓶頸,較可行的版本是在月球或小行星上使用,因為幾乎沒大氣。

– 光帆(light sail)與雷射推進:靠太陽光或地面高能雷射提供持續微小推力,長時間累積速度。適合極輕的探測器,對載人或重型貨物目前仍是遠景。

– 旋轉纜索(skyhook, rotating tether):低軌道上旋轉的纜索末端暫時「降低相對速度」,像接力一樣把載荷拎高再放手,能節省部分化學推進燃料,但系統工程挑戰很大。

常見誤解:快問快答

– 一定要 11.2 公里/秒嗎?不一定。那是「一次性給速度」的理想值。火箭可以分段加速、先入軌再離開。

– 子彈能逃離地球嗎?不能。現代步槍子彈初速約 1 公里/秒,遠低於需求,而且大氣阻力會讓它很快減速。

– 直衝上天比較省燃料嗎?未必。若目標是進軌或轉移,建立水平速度與善用奧伯特效應更重要。

– 離開地球就沒有重力了?錯。重力不會忽然「斷掉」,只是相對地球的影響變小;任務設計仍需考慮太陽、月球等多體引力。

– 離子引擎推力很小,是不是沒用?剛好相反。對深空任務,長時間持續加速的高效率很有吸引力,能逐步累積大量 Δv。

– 香港能不能發火箭?從緯度上看,東向發射有自轉加成約 0.43 公里/秒,但地理空域、安全與基建限制極大。中國現用文昌、酒泉、太原、西昌等發射場,各有軌道傾角與任務分工。

把數字放回生活感:能量才是關鍵

想像你在太平山頂往下踩單車:要不再被重力拉回來,關鍵不是「一開始踩得多猛」,而是你整體能量是否足以爬過所有上坡、還能留有餘裕。逃逸速度是告訴你「若只踩一下,至少要踩到多快」;但實際的太空旅程,更像是一路換檔、選路線、在剛好的時候衝刺,靠的是策略與耐性,而不只是瞬間爆發。

結語:用速度說故事,但用能量做決定

「多快才能脫離地球重力?」如果只要一個數字:11.2 公里/秒,是在地球表面的理論逃逸速度。但真正上太空,我們會說:從地面到 LEO 需要大約 9.3–10 公里/秒的 Δv,再加約 3.2 公里/秒就能離開地球束縛;若去月球、火星或更遠,還要為目標的捕獲制動與航路安排額外預算。沿途善用地球自轉、奧伯特效應與引力彈弓,能把每一滴燃料變成最大化的能量增益。

下一次看著衛星掠過的新聞時,記得那不是「把東西丟高」那麼簡單,而是一場關於能量的精密編舞:先上樓梯,再上天橋,選對出口,然後在最關鍵的轉角處加速,昂首離去。速度會說故事,但能量才做決定。