【深造物理】甚麼是雙縫實驗?

如果你在尖沙咀海旁看過兩艘天星小輪幾乎同時駛過,會留意到水面上會出現一道道互相加強或抵消的波紋。兩個波源相遇,能產生有節奏的明暗條紋,這就是干涉。雙縫實驗把這種看似日常的干涉現象,推向一個令人瞠目的極限:當我們把光子或電子一粒一粒射出去,條紋依然浮現。這個實驗把經典的波與粒子觀念緊緊扭在一起,成為理解量子力學的核心窗口。

從水波開始:兩個縫為什麼會有條紋?

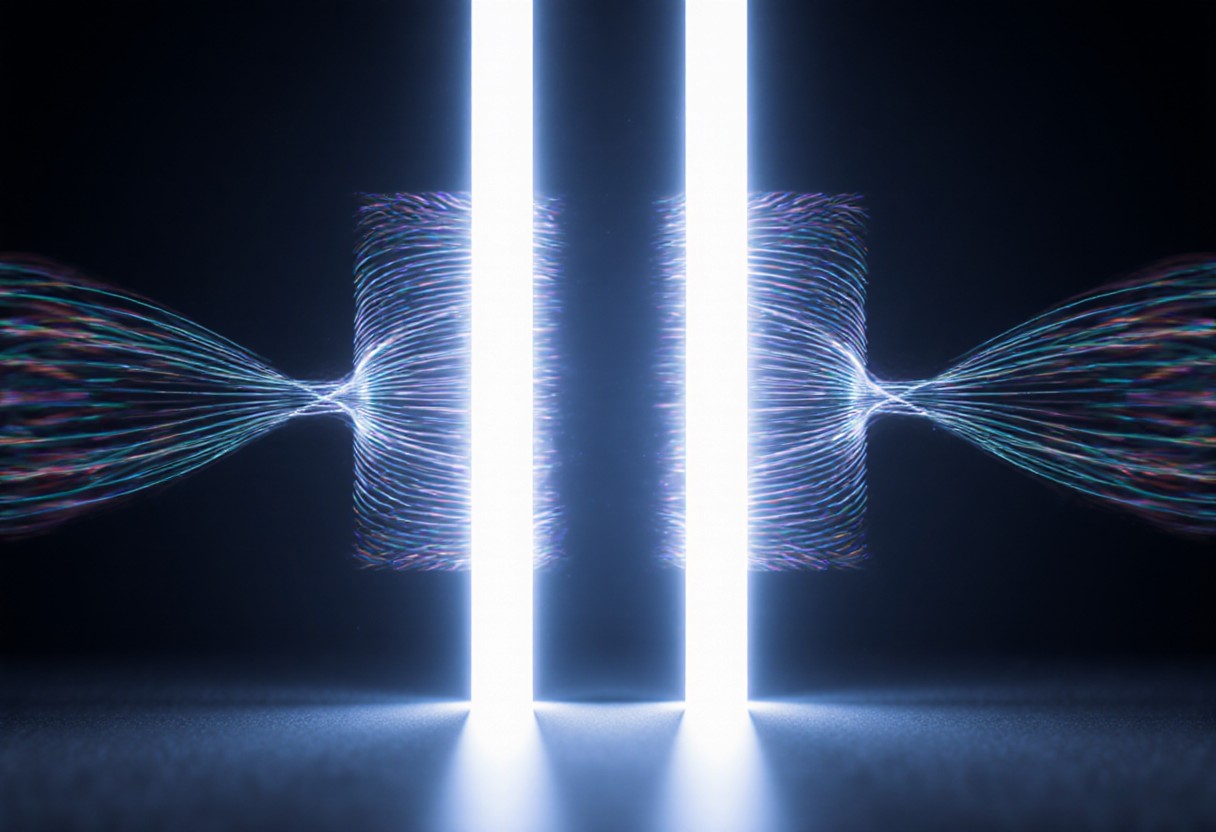

先從可見、可想像的開始。想像有一堵薄牆,上面開了兩道平行而狹窄的縫,背後是一塊屏幕。用單色光照到牆上,穿過兩縫的光在屏幕上形成一連串等距的明暗條紋,這是典型的干涉圖樣。原因是每一條縫都像新的波源,兩列波在某些位置同相疊加變亮,在某些位置反相抵消變暗。這種「相位」(phase)的配合與抵消,是干涉的本質。

用一條簡單的近似公式描述條紋間距:當屏幕距離雙縫很遠且入射光近似平行時,條紋間距 Δy 約等於 L × λ ÷ d,其中 L 是雙縫到屏幕的距離,λ 是光的波長,d 是兩縫間距。d 越大,條紋越密;λ 越長,條紋越疏。

| 量 | 典型數值 | 說明 |

|---|---|---|

| 波長 λ | 532 奈米 | 綠色雷射筆常見波長 |

| 縫距 d | 0.10 毫米 | 加工容易的間距 |

| 距離 L | 1 公尺 | 桌面長度 |

| 條紋間距 Δy | 約 5.3 毫米 | 容易用肉眼辨認 |

這一切用經典波動學即可解釋。但驚奇之處在於:即使把光源調暗至一次只出一個光子,條紋最後仍然會一條條浮現。

把光子一粒一粒放:粒子也會干涉?

在雙縫前面放一個極其微弱的單光子源(single-photon source),例如用自發參量下轉換(spontaneous parametric down-conversion)產生的「報到光子」(heralded photon)。每次只有一個光子走向雙縫。屏幕換成高靈敏度的單光子探測器(single-photon detector),每偵測到一次就留下亮點。開始時,亮點零零落落,像隨機散落的雨滴;過了一段時間,點點連成有規律的條紋,與明亮雷射照射時得到的干涉圖樣完全一致。

- 每一個事件的落點是離散的、局部的,呈現粒子性(particle-like)。

- 長時間統計結果呈現條紋,顯示波動性(wave-like)與干涉。

- 這種統計圖樣由波函數(wavefunction)機率幅度的相位關係決定,亮暗強度遵從玻恩規則(Born rule):機率等於幅度的模平方。

要緊的是:在沒有探測「哪一條縫」的情況下,整個實驗顯示出疊加(superposition)。光子的量子態同時涵蓋穿過上縫與下縫的可能性,兩個路徑的機率幅度相互干涉,形成條紋。

電子與分子版:物質波的直接證據

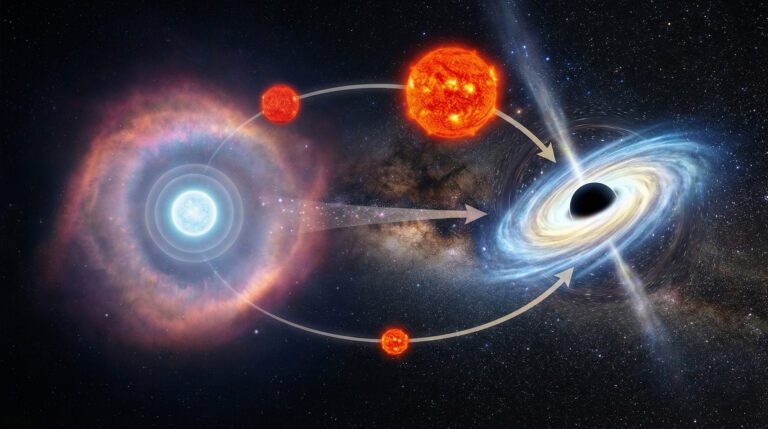

德布羅意(de Broglie)提出物質也有波長,λ 等於普朗克常數 h 除以動量 p。這不是比喻,而是有直接實驗證據。最經典的是外村彰(Tonomura)團隊在二十世紀末做的電子干涉實驗。他們用極低強度的電子束,一次只讓一顆電子通過。屏幕上同樣是一點一點累積,最終形成干涉條紋。由於電子的德布羅意波長在常見能量下極短,裝置常用電子雙縫或電子雙楔加上電子偏轉棱鏡(electron biprism)來調控相位。

更戲劇性的是大型分子,如 C60 巴基球(fullerene)甚至更大的有機分子,也能在特殊的近場塔爾博-勞干涉儀(Talbot-Lau interferometer)中顯示干涉。這些實驗把「波動性不是光獨有」這句話,寫得非常清楚。

| 粒子 | 典型動能 | 德布羅意波長 | 常見裝置 |

|---|---|---|---|

| 電子 | 50 至 100 電子伏特 | 約 1 至 0.1 奈米量級 | 電子雙縫或電子雙棱鏡 |

| C60 分子 | 熱速或噴射 | 皮米量級 | 塔爾博-勞干涉儀 |

哪條路與條紋:互補性與定量關係

只要你嘗試知道「粒子走哪一條縫」,干涉條紋便會減弱甚至消失。這是波耳(Bohr)提出的互補性(complementarity)。現代可以更精確地說:條紋可見度(visibility) V 與路徑可區分性(distinguishability) D 之間滿足關係 V 的平方加上 D 的平方小於等於 1,這是恩格特不等式(Englert inequality)。

如何實作「標記路徑」而不把粒子打飛?例如用偏振(polarization)做路徑標籤:讓上縫光子變成水平偏振,下縫變成垂直偏振。兩束光場在空間上重疊,但偏振正交,無法干涉,條紋消失。若在屏幕前加一個 45 度的偏振片,把偏振態投影到同一基底,條紋又回來。這說明:關鍵不是力學上的踢撞,而是量子資訊是否留有「可恢復」的哪條路訊息。

- 當路徑標記完全可區分,D 接近 1,條紋可見度 V 接近 0。

- 當標記被抹除或不可區分,D 接近 0,條紋可見度 V 接近最大。

量子消除:不是時光倒流的魔術

量子消除(quantum eraser)常被誤解。典型做法是用成對糾纏(entanglement)光子,其中一個通過雙縫並被偏振標記,另一個走遠方分析站。總體強度看不到條紋,因為哪條路訊息存在於糾纏對中。但如果在遠方根據測得的偏振結果做條件篩選(conditional post-selection),把資料分成特定子集,會在這些子集中看到互補的條紋與反條紋。這不是事後改變已經發生的歷史,而是因為你以不同基底讀出相位關係,恢復了原本被藏起來的干涉資訊。總強度仍然無條紋,沒有違反因果。

退相干:現代的量子描寫

過去常用「測量擾動把粒子打亂」來解釋條紋消失。現代理解更系統:當系統與環境發生糾纏,路徑態與環境態綁在一起,若只觀察系統而忽略環境,相位關聯被「追蹤不回來」,矩陣中的非對角項(off-diagonal terms)衰減,這就是退相干(decoherence)。

- 不必有巨大的力學踢撞,只要環境留下可讀出的路徑痕跡,干涉能見度就下降。

- 退相干解釋了為何宏觀世界「看起來」經典:與環境的強耦合使疊加迅速失相。

- 它不是把量子變成經典的神祕過程,而是普通量子演化在開放系統(open system)中的統計結果。

量化觀察:可見度如何定義與控制

實驗上,條紋可見度 V 定義為最大強度減最小強度,再除以兩者之和。V 等於 1 表示完美條紋,V 等於 0 表示完全沒有條紋。要得到高 V:

- 使用單色且相干時間長的光源,提高時間相干性(temporal coherence)。

- 用針孔或光纖做空間濾波,拉長相干長度,改善空間相干性(spatial coherence)。

- 穩定幾何量:縫距、溫度、振動,避免隨機相位漂移。

電子或分子實驗則需超高真空減少環境散射,並精細控制束流與柵格。

Mach-Zehnder 干涉儀:雙縫的等效表兄

在實驗室中,雙縫的同類是 Mach-Zehnder 干涉儀。兩個分束器(beam splitter)與兩面鏡把一束光分成兩路,再合併輸出。若兩路相位差是 0,其中一個輸出端全亮,另一端全暗;相位差變成 π,亮暗互換。這是雙縫干涉在路徑可控版本。它讓我們:

- 用相位調制器(phase shifter)精確掃描條紋。

- 在單光子層級觀察「一個光子自我干涉」,並測試各種哪條路標記與消除方案。

- 構建光子量子邏輯閘與片上光子電路,運用干涉做計算。

相位的物理:從路徑差到位相位移

干涉圖樣來自相位差。相位可以由路徑長度差、折射率變化、甚至電磁勢產生。例如阿哈羅諾夫-玻姆效應(Aharonov-Bohm effect)中,電子在沒有穿過磁場本體的情況下,仍因磁向量勢的環量獲得可觀測的相位偏移,干涉條紋平移。這告訴我們:量子相位是極其基本的物理量,超出「力學軌跡」的直觀。

幾個常見誤解釐清

- 光子或電子到底走哪條?若你沒有做哪條路測量,路徑不是既定的古典屬性。量子態是兩路疊加,只有在能區分路徑的測量下,「哪條」才成為事實並破壞干涉。

- 是不是人類意識讓波函數崩塌(collapse)?實驗與理論都不需要引入意識。只要系統把哪條路資訊擴散到環境,退相干便使干涉消失。

- 不確定性原理(uncertainty principle)是否等於測量踢撞?更精確的說法是:哪條路測量讓路徑態與探測器態糾纏,從而破壞相位關聯;踢撞只是某些實作的副作用,非必要條件。

- 延遲選擇(delayed choice)會改變過去嗎?不會。延遲選擇只是確定你如何分組解讀資料,是否讀出相位資訊,沒有倒轉因果。

怎樣做出漂亮條紋:實驗師的小訣竅

- 幾何尺度:縫寬要比縫距小不少,否則單縫繞射包絡會壓扁條紋。屏幕距離要足夠大以進入近似平行的遠場區域,但不要大到相干性被環境噪聲破壞。

- 相干性:用單色、單縱模的雷射,經針孔過濾,確保兩縫被同一相位前沿照亮。

- 偵測:對單光子,常用雪崩光電二極體(APD)或光子計數相機;對電子,採用熒光屏配合相機或微通道板。

- 標記與消除:用偏振、頻率或時間延遲作為哪條路標記,再用相應的投影或篩選來消除或讀出。

從雙縫走向科技應用

- 成像與量測:干涉儀提升相位敏感度,應用於重力波探測、精密長度標定與生醫光學。原理都與雙縫的相位疊加一致。

- 電子科技:電子波的干涉是透射電子顯微鏡(TEM)與電子全像術的基礎,決定原子級解析度。

- 納米製造:光學與電子束光刻依賴可控干涉與繞射,刻出次微米結構。

- 量子資訊:許多量子演算法以干涉來放大正確答案的機率幅度;光子量子電路與超導量子比特的門操作皆以可控相位與干涉為核心。

歷史一瞥與觀念總結

楊格(Young)用雙縫把光的波動性定了調;二十世紀初,光電效應揭示光子粒子性;量子力學成熟後,雙縫成為檢驗疊加與測量的試金石。狄拉克曾說「每個光子只與自己干涉」,意思是干涉源於單一量子態中兩條路徑的相位關係,而非兩顆獨立粒子的碰碰撞撞。當然,實驗上還要小心背景光子之間的相干性,否則多體效應會混入。

把雙縫的核心觀念收斂如下:

- 疊加:沒有哪條路測量時,兩路共存於同一量子態。

- 相位:可觀測的干涉源於相位差,來自路徑、介質或外場。

- 退相干:哪條路資訊一旦被環境捕捉,條紋被洗去,表現出互補性。

- 機率:單次事件不可預測,但統計圖樣由波函數決定。

結語

雙縫實驗像一面鏡子,映照我們對自然的直覺與極限。它把「波與粒子」這對看似矛盾的概念,統一起來:每一次偵測是粒子,長時間的圖樣是波;測量裝置與環境在其中扮演關鍵角色。從維港的水波想像起,你可以一路走到量子演算法與最尖端的顯微鏡;路上每一個轉角,都是對相位、疊加與資訊的再理解。當我們再看一條條明暗相間的條紋,不只是看到漂亮的圖案,而是看見現代物理的語法,如何用極簡的原則描述複雜而精確的世界。