星系群:宇宙中的社區迷思

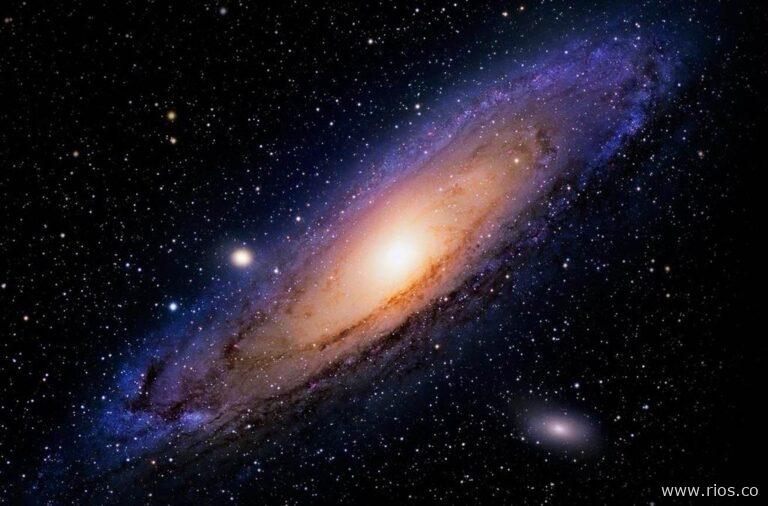

當我們拿著望遠鏡或打開天文圖像,會發現星系並不孤單地漂浮在宇宙中。它們往往成群結隊,構成從幾個到數千個星系的集合,稱為「星系群」或更大的「星系團」。對於一般讀者,這些詞彙容易混淆,且圍繞它們有不少誤解。本篇文章將為你說明什麼是星系群、它們如何存在、以及常見的誤解與正確觀念。

什麼是星系群?

把宇宙想像成一座城市,星系就是城市裡的公寓大樓。單個星系像是一棟棟有許多住戶(恆星、行星、星雲)的建築;而星系群,就像幾棟相鄰的公寓樓所形成的一個社區。這個社區的規模可以很小(只是幾棟樓),也可以進一步演變成大型都會區(星系團),那裡可能有成千上萬的星系與豐富的熱氣體。

在天文學上,通常把包含少於約50個星系、平均距離較近、重力彼此互相牽制的集合稱為「星系群」。質量上,星系群的總質量通常介於10^12到10^14倍太陽質量之間(視組成而異)。

星系群並不是靜止的畫面

一個很常見的誤解是:星系群像照片裡的圖畫,成員位置固定而穩定。事實上,這些星系在群內相互運動,速度可以達到數百到上千公里每秒。重力像無形的繩索,讓整個系統的成員互相牽引與繞行。這些運動意味著星系群不是靜態結構,而是動態系統,會隨時間演化、合併與重組。

誤解一:星系群就是星系碰撞的舞台(完全錯誤嗎?)

很多人會以為星系群裡的星系一定會頻繁互撞。直覺上,近距離確實增加了碰撞機會,但實際情況較複雜:星系之間的距離仍然巨大,即使在群內,星系間的平均距離也往往是它們自身尺寸的數十到數百倍。因此,真正直接穿越彼此核心的碰撞並非頻繁事件。

不過,星系群會引起潮汐作用與重力擾動,這些作用會改變星系的形狀、擾動其氣體,引發恆星形成或吹散星際氣體。長期下來,星系間的引力互動確實會導致合併,特別是在較密集或質量較大的群體中。因此說「星系族群裡完全沒有碰撞」錯,但說「每隔一段時間就會看到劇烈碰撞」也誇張。關鍵是:碰撞發生,但頻率與結果依群體性質而異。

誤解二:星系群只是星系的集合,和暗物質無關

很多人認為星系群只是把星系放在一起的簡單聚合,忽略了暗物質的存在。觀測與動力學研究顯示,僅憑星系和可見氣體的質量,無法解釋群體內星系的高速運動。實際上,暗物質構成了星系群的大部分質量,像無形的骨架支撐著整個群體。

用回城市比喻,暗物質就是看不到但支撐路網與地基的結構。它決定了星系能否被固定在群內、群體的引力深度,甚至影響氣體如何受熱或冷卻。忽略暗物質,很多星系群的動力學行為就無法理解。

誤解三:星系群與星系團沒有清楚邊界

有人會把星系群和星系團混為一談,認為只是規模差異而已,差別並不重要。事實上,兩者的物理性質與觀測特徵有顯著不同。星系團是更大、更密集、更熱的結構,通常含有更多星系、更多熱氣體(可見於X射線波段),以及更深的重力井。群與團之間並非簡單連續,而是有重疊但不同的族群特徵。

此外,還存在「富群」與「貧群」之分:有的星系群中心有一兩個巨大的橢圓星系,氣體溫度高,可能正在朝團演進;有的群則比較鬆散,成員數少,可能只是暫時被重力聚在一起的集合。把群和團畫成階梯式的分類,會比把兩者視為完全相同更有助於理解。

誤解四:星系群是孤立的系統,不受環境影響

很多時候人們會想:一個星系群就是它自己的一套規則,外面的世界影響不大。但宇宙並不是孤島。星系群位在更大尺度的宇宙結構中——例如長絲、牆狀結構與空洞。這些大尺度結構會影響群的形成與演化。

例如,群若位於長絲交匯處,可能會持續從周遭吸入星系與物質,使其質量成長;反之,位於空洞邊緣的群可能長期資源匱乏,演化較慢。因此,要理解一個星系群的命運,需把它放在宇宙大網絡的脈絡中看。

誤解五:星系群的成員總是固定的、世代相傳

另一個錯誤想法是,星系群的成員在整個宇宙歷史中相對固定——某些星系生來就是群的一員。實際上,群的成員會隨時間變動:周圍孤立的星系可能被捕獲進群,群中的某些星系也可能被拋出或向外疏散。動力學交互會讓群的成員名單隨著數十億年的時間尺度改變。

再者,星系群內的物質循環(如氣體被剝離、被加熱、再冷卻後促成新恆星形成)也會改變群內星系的性質。成員的變化是群演化的一部份,而非例外情況。

觀測面:我們如何看見星系群?

要辨認與研究星系群,天文學家使用多波段觀測:光學告訴我們星系的位置與形態;紅外有助於看見被塵埃遮蔽的恆星形成區;X射線揭示群體中那份高溫的稀薄氣體;無線電波可追蹤冷氣體與活動性黑洞影響。

此外,測量星系的速度(透過光譜測紅移)能幫我們分辨哪些星系是動力上屬於同一群體,哪些只是巧合在視線方向上重疊。引力透鏡觀測則讓我們間接量測暗物質分布,進一步描繪群的重力場。

星系群為何重要?從小尺度到宇宙演化的關鍵棋子

理解星系群不僅是為了分類宇宙。它們是連接小尺度(單一星系內部物理)與大尺度(宇宙結構形成)的重要環節。群內交互影響恆星形成率、黑洞活性、以及星系形態變遷。群的存在與分布也成為研究宇宙成分(例如暗物質、暗能量)和宇宙史的重要觀測指標。

例如,群內的熱氣體儲存了大量能量,其X射線發射可以作為質量與演化狀態的指標。群的數量與演化也直接反映了宇宙大尺度結構如何在引力下形成與成長。

如何在業餘觀測或網上圖像中辨認星系群?

若你用業餘望遠鏡或在線天文圖庫觀察,辨認群的方法包括:在一小塊天空看到多個相似距離的星系,特別是中心有一兩個較大或亮的橢圓星系;查看光譜或紅移數據(如果可得)以確認它們是否在同一距離範圍;或觀察X射線圖像確認群內是否存在熱氣體。如果你只是用光學影像,注意不要被前景恆星或遠背景星系的重疊誤導。

結語:以物理思維看群,用生活比喻幫助理解

星系群是宇宙中的社區:既非靜止,也非孤立;既受內部引力牽引,也受大尺度環境影響。常見的誤解多半源於把宇宙想得過於靜態或直觀化。從物理學家的角度看,理解星系群需要把動力學、暗物質與多波段觀測結合起來。

下次當你看到一張星系群的影像,不妨把它想像成一個正在改變的社區:有快速奔走的成員、暗中支撐的無形結構、以及來來去去的鄰居。每一個群都是宇宙演化故事中的一章,而我們觀測與理論的工作,就是努力把這些章節串連起來,理解宇宙這本巨著的脈絡。