科學認為生命從哪裡來?

什麼是生命的基本特徵?

要回答「生命從哪裡來」,先要問「何謂生命」。日常判斷生命會說會長大、有新陳代謝、能繁殖、能回應刺激。但科學上我們更常從結構與功能看:大多數已知生物由細胞組成,細胞內有代謝、遺傳分子和可維持的邊界(例如膜)。單靠相同物質並不等於有生命,關鍵在於這些物質能否形成動態、可自我維持與可複製的系統。

從分子看生命的原素(CHNOPS)

把細胞拆開研究後,科學家發現大多數重要生物分子都由六種元素組成:碳(C)、氫(H)、氮(N)、氧(O)、磷(P)、硫(S),簡稱CHNOPS。這些元素能組成脂質(形成膜)、胺基酸(組成蛋白質)、核苷酸(組成RNA/DNA)等大分子,這些大分子是生命運作的基礎。

米勒—尤里實驗:無機到有機的第一步

1940年代米勒與尤里做了著名實驗:將模擬原始大氣的氣體(甲烷、氨、水蒸氣等)在電火花(模擬閃電)作用下加熱,數週後產生了多種有機分子,包括胺基酸。這證明在合適能量與時間下,無機原料可合成較複雜的有機分子,至少跨過了從元素到有機分子的第一道門檻。

從有機到有生命:中間有個大鴻溝

即使有胺基酸或核苷酸,如何變成能複製、代謝、被膜包住的「活」系統仍是最大難題。科學家提出多種想像:早期可能是自我複製的RNA分子(所謂RNA世界),或是核酸與蛋白質互相協助的簡單系統;病毒則常被視為介於大分子與細胞之間的橋樑。但關鍵在於「系統性的湧現」(emergence):當物質在適當條件下組合,會出現新功能。

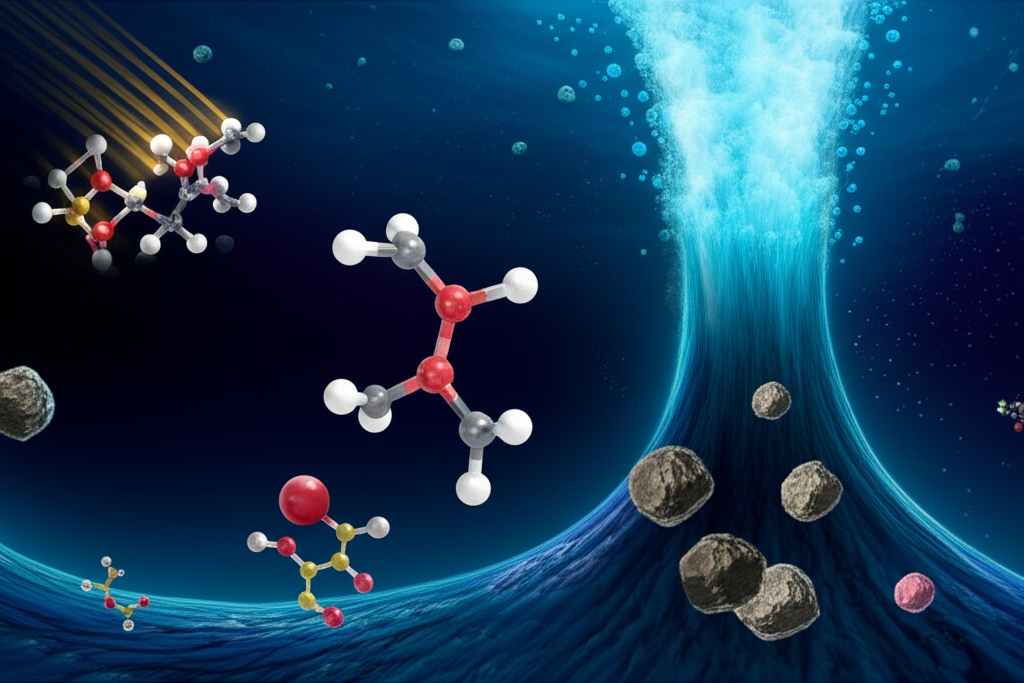

深海熱泉:另一條起源線索

除了表面溫泉,1970年代科學家在深海發現黑煙囪(熱泉)與豐富的化學梯度。這些地方有大量鐵、硫等高能化合物,以及極大的溫差和微小孔道,為電子與離子傳遞提供場域。那裡還有以化學能為主的生態(管蟲、蝦等),提示生命或其前驅分子可以在極端、無光的環境形成與維持。雖然高溫會破壞某些分子,但若分子被包裹或與礦物表面結合,反而有助保存與反應。

第一代細胞的想像:膜+遺傳物質+代謝

科學家常用「脂質雙層+核酸+蛋白質/代謝系統」這樣的簡化圖像來想像原始細胞。脂質能自發形成類似泡泡的結構,把內外隔離;核酸(RNA或其前驅)提供信息與自我複製;簡單代謝則提供能量流。這組合若能在礦物孔道或熱泉環境反覆試驗,就可能逐步演化成更穩定的細胞結構。

宇宙的角色:石頭、彗星與太空望遠鏡的證據

近年來我們發現,不必把所有事情都放在地球完成。許多隕石與小行星帶有有機化合物,像是胺基酸或類似核酸的組成部分。日本的隼鳥號從龍宮(Ryugu)帶回少量樣本,發現胺基酸與尿嘧啶(RNA的組件之一);美國的OSIRIS‑REx自Bennu取得樣本也在分析中。這表示宇宙中已有部分生命基本積木被形成並散佈。

遠端觀測:譜線告訴我們分子存在

天文學家透過光譜在星際雲、彗星與系外行星大氣中檢出有機分子的特徵訊號。最新的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡(JWST)能分辨更多微弱譜線,幫助我們判斷哪些行星有適合液態水或有機分子的環境。這些觀測支持一個想法:有機化合物可能在宇宙相當普遍。

總結:地球自造還是宇宙幫手?

目前答案還不是單一的。有實驗顯示地球環境能合成有機分子,也有證據顯示外太空本身就有生命的原料。最可能的情況是兩者皆有貢獻:宇宙提供了部分材料或催化,地球的環境與時間則讓這些材料在局部聚合、湧現出更複雜的系統。未來更多太空採樣、實驗室模擬與望遠鏡觀測會逐步拼出更完整的故事。

(小提醒:當你想到「死而復生」的科幻畫面——像Frankenstein或《鋼之鍊金術師》——記得科學的重點不是神奇的能量閃光,而是能讓物質在長時間與特定環境下產生持續、可複製的動態過程。)