【深造物理】量子隧道效應的完整解讀

在日常生活裡,如果前面有一堵牆,你不是繞路,就是打個洞,否則休想通過。可是在量子世界,事情偏偏不照人類直覺走:即使能量不足以跨越牆,高牆另一邊仍然會有一點點機率出現粒子。這個看似違反常識、卻被無數實驗與產品驗證的現象,就叫做量子隧道效應(quantum tunneling)。

從恆星核心的核融合,到你家裡的快閃記憶體,從能看見單原子的掃描式穿隧顯微鏡(scanning tunneling microscope, STM),到超導元件中的約瑟夫森效應(Josephson effect),量子隧穿像香港的海底隧道一樣,讓看似不通的兩邊悄悄相連。本文會用貼近日常的語言,帶你走一趟量子隧道,既不跳過嚴謹,也不嚇人數學。

什麼是量子隧道效應?

量子力學裡,粒子同時也是波,具有波函數(wavefunction)。當一個粒子遇到一個比它能量更高的位能障(potential barrier)時,經典物理會說粒子彈回去;但量子波不會在障礙物邊緣戛然而止,而是滲入障礙物內,雖然振幅迅速變小,卻不是立刻變零。如果障礙物的厚度有限,這股被壓得很弱的波還能在另一側重新長回來,對應到「粒子有一個小但非零的通過機率」。

用更生活化的比喻:想像你在紅磡海底隧道口前,按經典直覺,沒入閘卡你就過不了;但量子世界像是有一條極窄、極暗的緊急通道,不常開,卻不是完全沒有。隧穿就是沿著這條小通道偶爾被放行。

一個簡明的數學圖像

對一維矩形障礙,薛丁格方程(Schrödinger equation)告訴我們,當粒子能量 E 小於障礙高度 V0,在障礙區內,波函數大致呈指數衰減:ψ(x) ≈ exp(−κ x),其中 κ = sqrt(2m(V0 − E)) / ħ。這代表障礙越高、越厚,或粒子越重,波衰得越快。

穿透機率 T 對障礙厚度 L 的依賴非常敏感,理想情況下可近似為 T ≈ A exp(−2 κ L),其中 A 是與反射、匹配條件相關的前因子。這條指數律是工程師的金科玉律:把距離 d 多加 0.1 奈米,隧穿電流就可能降一大截。這也是為何 STM 能有亞奈米的高解析度。

影響隧穿的四大關鍵

- 粒子質量 m:越重越難隧穿,因為 κ 與 sqrt(m) 成正比。電子比質子容易隧穿很多。

- 能量 E 與障礙高度 V0:E 越接近 V0,κ 越小,穿透機率越大。

- 障礙厚度 L 與形狀:L 每增加一點點,T 會以指數方式下降;非矩形障礙可用「穿越區域的 κ 積分」估算:T ∝ exp(−2 ∫ κ(x) dx)。

- 相干性(coherence)與散射:隧穿是波的干涉結果,若在障礙中途因雜質或震動而失去相干,穿透機率會改變甚至降低。

| 參數 | 增大會發生什麼 | 直觀比喻 |

|---|---|---|

| V0(障礙高度) | T 大幅下降 | 牆更高 |

| L(障礙厚度) | T 指數下降 | 牆更厚 |

| m(質量) | T 下降 | 跑不動的重裝甲兵 |

| E(粒子能量) | T 上升 | 更有力的助跑 |

常見誤解釐清

- 是否違反能量守恒?不會。粒子並沒有「借用」能量爬上牆;它的總能量仍是 E,小於 V0。波函數在障礙內衰減,但能量沒有憑空增加。

- 是否超光速?不會。隧穿中的時間定義微妙(見下節),但無論如何,訊息或能量傳遞並不超過光速,因果律保持。

- 是不是粒子「消失又出現」?更貼切的說法是:粒子以波的形式在兩側都有振幅,測量時才「抽籤」在哪裡出現。

- 時間能量不確定關係是否允許「向宇宙借能量」?這是流行但不精準的講法。嚴謹處理要用波函數的行為與散射理論,不需要假想的能量貸款。

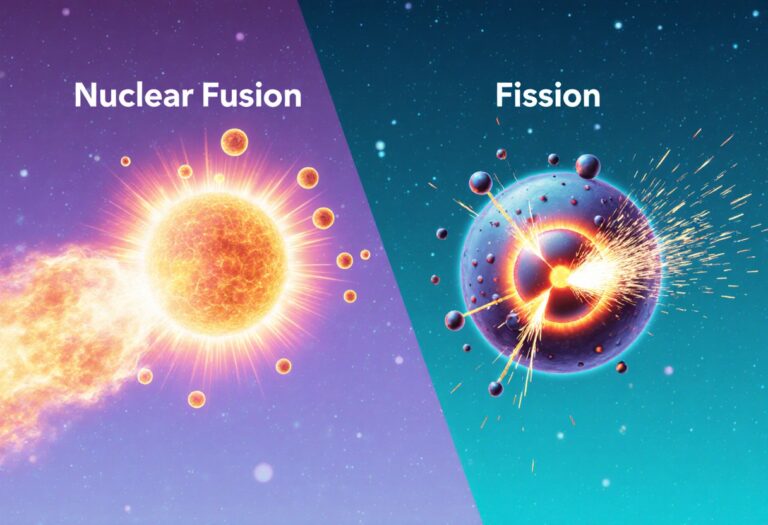

核子與恆星:隧穿讓太陽發光

原子核中的放射性 α 衰變(alpha decay)是教科書級的隧穿例子。α 粒子在核內被強作用力束縛,外面有庫倫排斥形成的高障礙;儘管 α 粒子能量不足以翻牆,仍能以微小機率隧穿出去。這解釋了半衰期為何對能量如此「脆弱」:能量略升高就讓 κ 降低,指數律使半衰期從「天文般長」變成「實驗室可觀測」。這關係由蓋革–納塔爾定律(Geiger–Nuttall law)量化。

在恆星核心,例如太陽,溫度約 1.5×10^7 K,質子平均動能只有數 keV,遠低於彼此庫倫排斥形成的障礙(數百 keV 甚至 MeV 等級)。若無隧穿,質子幾乎不可能靠到足夠近而讓強作用力接手;有了隧穿,雖然機率仍然很小,但在龐大數目的粒子與漫長時間下,融合仍能進行,讓太陽穩定發光數十億年。這裡常用的近似稱為伽莫夫因子(Gamow factor),本質上也是指數抑制因子。

掃描式穿隧顯微鏡:看見單個原子

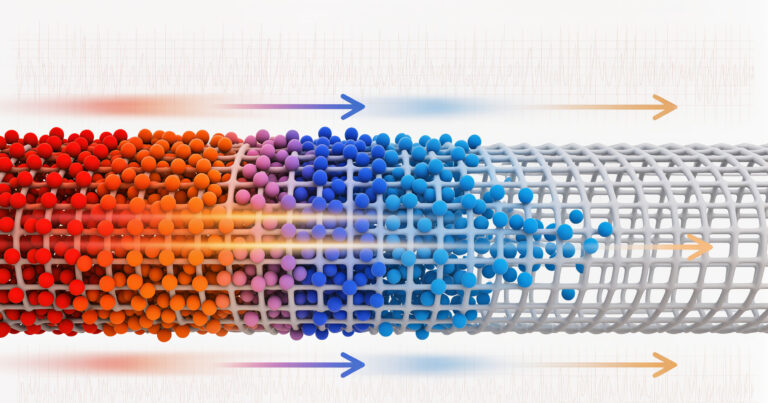

STM 的基本構型是把一根極尖的導電探針靠近導電樣品表面,中間隔著真空(或薄絕緣層):對電子來說,這就是一個位能障。當探針與樣品之間加上微小電壓,電子會「穿隧」過去形成電流。關鍵在於隧穿電流 I 對距離 d 的依賴幾乎是 I ∝ exp(−2 κ d),所以 d 只要改變 0.01 奈米,I 就可能改變數十百分比。利用回授電路讓 I 保持固定,探針上下起伏的量就精準反映表面地形,甚至能分辨單個原子。這種對距離的極端敏感,也讓 STM 能把單一原子推來推去,拼出納米級圖案。

超導與約瑟夫森結:巨觀量子隧穿

在兩塊超導之間夾一層薄絕緣體,就形成約瑟夫森接面(Josephson junction)。超導中的庫珀對(Cooper pair)能作為整體隧穿過絕緣層,產生無電壓下的直流約瑟夫森電流(DC Josephson effect),以及施加電壓時的交流效應(AC Josephson effect)。這為超精密電壓標準、磁場感測器 SQUID(超導量子干涉儀)和超導量子比特(如 transmon)奠定基礎。所謂「巨觀量子隧穿(macroscopic quantum tunneling)」說的就是宏觀可觀測的集體自由度,仍然遵循量子隧穿的行為。

半導體與電子產品:從 Zener 到快閃記憶體

- 齊納穿隧(Zener tunneling):在重摻雜的 p–n 結上,強電場會讓價帶電子直接隧穿到導帶,形成所謂齊納擊穿。這是穩壓二極體能在一定反向電壓下導通的微觀機制之一(另一機制是雪崩崩潰)。

- 隧道二極體與共振隧穿二極體(Esaki diode、RTD):當能帶對齊形成共振條件時,隧穿電流反而隨電壓增加而下降,出現負微分電阻,能用來做高速振盪器。

- 快閃記憶體(Flash):寫入/抹除時,電子透過 Fowler–Nordheim 隧穿穿過氧化層進出浮動閘極,記錄 0 和 1。這也是為何長時間使用後,氧化層疲勞會影響壽命。

- 閘極漏電與尺寸極限:隨著晶片製程縮小到奈米級,閘極氧化層太薄會讓不想要的隧穿漏電變得嚴重,耗電與發熱增加。工程上改用高介電常數材料與結構設計(如 FinFET)來抑制。

- 自旋電子學(spintronics):磁性隧穿接面(MTJ)在兩層鐵磁材料間夾絕緣層,電阻會隨兩層磁化方向平行或反平行而大幅改變,稱為隧穿磁阻(TMR),應用在硬碟讀頭與非揮發性 MRAM。

化學與生命中的隧穿

在一些化學反應,特別涉及氫或質子轉移的步驟,隧穿能讓反應在低於經典活化能的溫度下仍可進行。這種效應常透過同位素效應(把氫換成較重的氘後,速率大幅改變)來辨識,因為質量變大會降低隧穿機率。酶促反應中也觀察到與隧穿相容的動力學特徵,顯示生物體可能善用量子效應提升效率。

另一經典例子是氨分子(NH3)的「傘形反轉」:氮原子在兩側位形之間量子隧穿,造成能級分裂,對微波光譜有明顯影響。更廣泛地,在分子雙井勢能面中,隧穿能促成互變異構之間的快速互換;在遺傳物質中,質子隧穿導致的瞬時互變異構被提出作為自發突變的一種可能機制,相關研究仍在進行中。

隧穿需要多久?關於「隧穿時間」的爭論

在隧穿過程中,「花了多久」不是一個單一、人人同意的定義。常見的量化方式包括停留時間(dwell time)、布蒂克–朗道爾時間(Büttiker–Landauer time)、拉莫爾時鐘(Larmor clock)等。某些理論與實驗顯示所謂「哈特曼效應(Hartman effect)」:在某些極限下,等效穿越時間對厚度不再線性增加,似乎暗示超快通過。但這並不意味著訊息可超光速,因為真正承載可用資訊的是波包的前沿與因果結構,依然受相對論約束。

共振隧穿與干涉:穿過不只一堵牆

如果把兩道障礙排在一起,中間形成一個量子井,粒子在井中有特定共振能級。當入射能量恰好對上共振,穿透機率可接近 1,這就是共振隧穿。它像兩個門禁之間的小房間,只有在房間的「固有音高」被激發時,門會瞬間全開。工程上,這用於共振隧穿二極體、量子井雷射和能帶工程。

如何在腦中「看到」隧穿:幾個想像練習

- 把粒子想成一團會衍射的霧:牆前的霧很濃,牆內變淡,但不是零;牆後仍有一絲霧。

- 把障礙想成又高又厚的防火門:每多一層門,透過率就不是減一點點,而是乘上一個更小的比例,最後幾乎看不見。

- 上網找互動模擬(例如大學開源教學動畫),試著調整障礙高度、厚度與粒子能量,觀察反射與穿透如何變化。

量子計算與優化中的隧穿

在量子退火(quantum annealing)與部分量子演算法中,隧穿能幫助系統穿過能量地景中的高但窄的「山脊」,避免被困在局部極小值。超導量子比特的能量位形常可用雙井勢能描述,量子態在兩井之間的隧穿造成能級分裂,進而決定量子位元的頻率與可操控性。這些現代應用把隧穿從微觀散射,帶到可工程化的能量位形設計。

為什麼我們那麼確定隧穿是真的?

- 可重現的實驗:從 α 衰變半衰期的系統性關係,到 STM 的電流–距離指數律,再到約瑟夫森效應的精密電壓標定,皆與隧穿理論吻合。

- 跨領域一致性:核物理、凝態、化學、生物物理與電子工程對隧穿的定量描述彼此銜接,所需的參數(質量、能帶、厚度)能被獨立測量。

- 工程可控:改變障礙厚度半個奈米,器件特性如預期改變;這種可預測、可製造的敏感度,是物理規律最有力的驗證。

「直覺升級」:幾個關鍵抓手

- 波與粒子的兩面性是起點:不要只把粒子當小球看。

- 指數是關鍵字:任何「指數依賴」都意味著極端的敏感度。

- 形狀很重要:不只高度,障礙的厚度與形狀同等重要。

- 相干與干涉:隧穿不是孤立事件,而是整體波場的解;多重障礙會帶來共振與反共振。

結語:量子「通道」如何改變世界

量子隧道效應並非怪力亂神,而是波動性在微觀世界的自然延伸。它讓恆星在非極端高溫下仍能融合,讓原子核得以衰變,讓我們得以看見與操控單個原子,也支撐著半導體工業、快閃記憶體、自旋電子學與超導量子科技。對一般讀者來說,最實用的心法是:一、在量子尺度,不要把牆想成絕對不可穿越的邊界;二、凡事先問「指數」;三、相信可量測與可工程化,因為這些才是科學與技術的橋樑。

也許我們無法像超級英雄一樣穿牆,但在原子與電子的世界裡,「牆」早已不是絕對的阻隔。隧穿看似不可思議,卻用實事與產品寫下了它的可靠。下次當你在海底隧道排隊時,不妨想想:在你看不見的奈米世界,無數看不見的能量障,正被波動的粒子悄悄穿越,構成我們今天賴以為生的科技基礎。