為何宇宙如此寂靜?用生活角度看費米悖論

你有沒有試過在鬧市裡聽到一陣突然的安靜?明明四周都是人,卻沒人說話。宇宙也有類似的違和感:天文學家估計銀河系裡應該有不少像地球一樣適合生命的星球,科技文明更非不可能。但我們抬頭仰望,或用最敏銳的射電望遠鏡細聽,依然一片寂靜。這個讓人苦惱的問題,就叫「費米悖論」(Fermi Paradox):如果外星文明可能很多,為什麼我們見不到任何確鑿證據?

費米悖論是什麼?一句到尾

物理學家恩里科・費米(Enrico Fermi)在 1950 年餐桌上的一句話:「他們在哪裡?」概括了問題的核心。以銀河的年齡、恆星數量和行星普遍性推算,高度文明應有足夠時間擴散、發光發熱,或留下哪怕一丁點「科技腳印」。但我們目前沒有在電磁波、行星光譜、太空工程遺跡等方面見到確鑿訊號。這種「應該很多」與「實際未見」之間的落差,就是悖論。

先算一算:德雷克方程的「文明估算器」

要把感覺化為數字,天文學家常提起德雷克方程(Drake Equation)。它不是用來算出唯一答案,而是列出影響因素,讓我們檢視不確定性:

- 恆星形成率(R*)

- 有行星的恆星比例(fp)

- 每顆恆星可居住行星數(ne)

- 生命出現機率(fl)

- 智能生命出現機率(fi)

- 能發出可偵測信號的文明比例(fc)

- 文明可被偵測的平均存活時間(L)

前幾項在近十年因為「開普勒」(Kepler)與「苔絲」(TESS)等任務而更清晰:行星很普遍、類地行星不少,位於「適居帶」(habitable zone)的候選也確實存在。但後面幾項,尤其是生命出現到智能再到可通訊,仍是黑盒。方程提醒我們:悖論之所以尖銳,是因為部分參數看似樂觀,但關鍵環節仍可極度謹慎,足以把期望值壓到接近零。

宇宙其實好大:尺度與時間的陷阱

用生活比喻:你在維園吹口哨,期待九龍的朋友聽到,這本身就不太現實。銀河直徑約 10 萬光年,光都要走十萬年才穿過。即使兩個文明同時存在,彼此可偵測的重疊視窗可能很短:對方只發射了 300 年的無線電(電磁洩漏),我們恰好在 200 光年外聽;錯過了,就再見。宇宙的巨大距離和有限光速,讓「同時性」變得稀罕。

寂靜的天空:我們到底找了些什麼?

過去幾十年,射電天文學家透過 SETI(Search for Extraterrestrial Intelligence)搜尋窄頻訊號、重複脈衝、可疑調變;近年加入光學 SETI,尋找雷射閃光。另一方面,天文學家也尋找「技術特徵」(technosignatures):

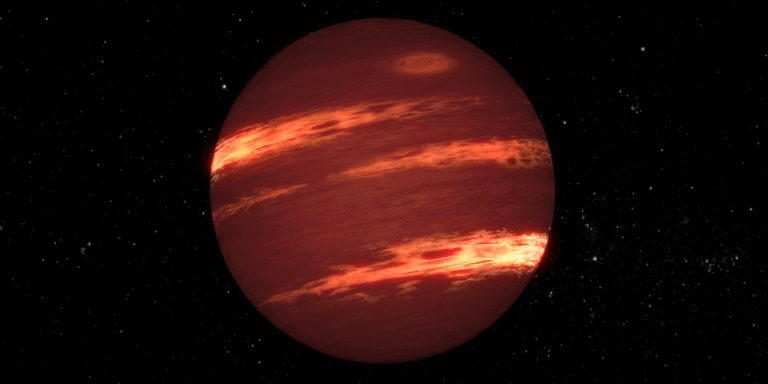

- 大規模能源使用的熱輻射,例如懷疑「戴森球」(Dyson sphere)會在中紅外產生異常光譜;

- 行星大氣的非自然氣體組合,如工業污染物(例如 CFC)在外行星光譜中出現;

- 極規律、非自然的無線電訊號或寬頻爆發;

- 「星際工程」的幾何跡象,例如不尋常的凌星光變模式。

結果如何?目前沒有被科學界廣泛接受、可重複驗證的外星文明證據。這不代表「沒有」,而是「在我們現有靈敏度、頻段、時間覆蓋與演算法能力下,未見」。這句話的每一部分都很關鍵:望遠鏡觀測時間有限、頻率與天空覆蓋仍稀薄、演算法以前偏向找人造地球式訊號,可能忽略了非地球式通訊方式。

幾個常見的解釋路線

費米悖論的魅力,在於它逼我們統整天文、生物、社會甚至哲學。以下把解釋分為幾條主線,配上貼地比喻。

1) 稀有地球與稀有階段

想像香港要成為「米芝蓮三星+樓價可負擔+空氣清新+ 24 小時書店」的城市,同時達成其實很難。地球的成功可能是多重條件疊加:穩定的恆星光度、合適的行星質量與磁場、板塊運動維持碳循環、巨行星(如木星)吸走部分小行星、長期恆星環境相對安定等。生命要進化到多細胞、智慧、科技,每一步都可能「大跳躍」,機率非常低,合起來就稀有。

2) 大過濾器(The Great Filter)

「過濾器」像求職面試的多關卡。宇宙可能在某一步設了極難通過的關:生命誕生本身?從單細胞到多細胞?從智慧到可長期維持科技文明?或者最殘酷的是,過濾器在我們前面:技術文明容易自我毀滅,例如核戰、失控氣候變遷、生態崩潰、人工智慧誤用等,令「可被偵測的時間 L」很短。若 L 只有幾百年,宇宙再大也難相遇。

3) 他們不吵:沉默或低可見策略

也許文明選擇「關燈模式」。像高樓住戶為保私隱拉上窗簾,成熟文明可能使用定向、低洩漏的通訊,或轉向量子通信、光纖與近距離中繼,幾乎不向外發出可偵測信號。我們自己的電磁「外洩」其實在減少:由高功率模擬電視轉為低功率、窄波束的數碼通信與光纖,地球在星際背景下可能比 50 年前更暗。

4) 他們在但我們看錯方法:搜尋偏誤

SETI 重度依賴我們的想像:假設對方用無線電、雷射、或會建戴森球。但別的工程路線可能完全不同,甚至利用我們未掌握的物理。就像你用收音機找 Wi‑Fi,當然什麼也聽不到。近年研究開始多元化 technosignatures,從熱異常、夜面光汙染、到脈衝星旁人工結構的可能性,都是擴大選項的嘗試。

5) 宇宙動態與天文風險

銀河並非溫室。超新星、伽瑪射線暴(GRB)、活動星系核的高能事件在宇宙史中反覆上演,可能周期性「清盤」,令生命長期演化斷斷續續。此外,銀河的恆星在盤面上有動力學擾動,行星系統也受潮汐與遷移影響,長期穩定未必常態。若可持續的文明需要「超穩定」環境,合格地點就更少。

6) 宇宙動物園假說(Zoo Hypothesis)

比較像科幻但仍被討論:高等文明刻意不接觸我們,像自然保護區一樣觀察,避免干擾。這解釋為何沒有公開聯絡,但需要假設一個廣泛協調的星際倫理與執法,難度不低。

7) 我們其實已見過,但誤判

歷史上的「奇異訊號」如 1977 年的 Wow! 信號、或某些怪異凌星光變(例如早年的「塔比星」Tabby’s Star)最終多被自然現象解釋或證據不足。科學方法要求重現與排他性。與其說「外星人不理我們」,不如說「證據標準很高」。這是好事,因為一次確鑿發現會改寫人類文明。

時間的魔法:文明如流星,閃現即逝

假設銀河偶爾出現文明,但平均「可被偵測期」只有一千年。把這一千年放進 100 億年的銀河時間軸,就像除夕煙花的一瞬。我們與另一個文明同時點亮的機會自然小。這並不是悲觀,而是提醒我們要延長自己的可持續期:穩定能源、管理氣候、避免大規模戰爭,都是把 L 拉長的社會工程。

從地球生物學學到什麼?

地球生命史提供兩個訊息:一是生命頑強,從深海熱泉到南極冰縫都能活;二是智慧技術並非必然,恐龍統治一億多年也沒有無線電。這表示 fl 可能不低,但 fi 或 fc 可能很低。另方面,重大滅絕事件(如隕石撞擊)曾重設生態,若這類事件在銀河中常見,文明要「連成線」就更難。

科技與方法學:我們如何把搜尋做得更聰明?

近年有幾個進展:

- 全天空巡天與大數據:如「帕克斯」(Parkes)、「綠岸」(Green Bank)與 MeerKAT 等望遠鏡配合 Breakthrough Listen 計畫,觀測頻寬更寬、目標更多、演算法更靈活,能從巨量資料中找微弱、短暫、或非地球調變模式。

- 多波段協同:將射電、光學、紅外甚至高能波段聯合分析,避免只盯住「地球式」通訊。

- 光譜生物—技術雙特徵:在系外行星大氣同時尋找生物特徵(biosignatures)與技術特徵,例如果膠烴、氧氣與甲烷的非平衡組合旁,是否存在工業分子或夜面人造光。

- 時間域天文學(time-domain astronomy):關注快速變化與重複性,避免只看「恆定」訊號。

這些方法不保證發現外星人,但能把「未見」變得更有說服力:若我們在更廣、更深、更久的參數空間仍找不到,某些假說就會被壓低機率。

倫理與社會:如果明天收到訊號呢?

科學界已討論「首次聯絡協議」(First Contact Protocols)。一般共識是:先重複驗證、跨團隊交叉檢查、透明公開數據,並在國際機構協調下回應。也有人主張「主動訊息」(METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence)把我們的存在廣播出去,但這牽涉風險與倫理:是否應由全人類共識決定?是否會暴露位置?這些討論本身就促使我們反思文明價值與全球治理。

城市人的宇宙視角

把費米悖論放進生活:當你在地鐵車廂裡滑手機,四周全是訊號,但全都點對點、加密、低功率,外面的你什麼也聽不到。宇宙或許也是這樣:文明之間各自低調交流,旁人聽來就是寂靜。

常見迷思釐清

- 「沒有證據 = 沒有外星人?」不是。這只是說目前的觀測與方法仍不足以證實存在。

- 「宇宙這麼大,必定有外星人?」也非必然。大小不等於機率為 1,中間有多重低機率關卡。

- 「政府隱瞞?」科學發現需要跨國重現與公開資料。真正無可辯駁的訊號很難長期封鎖。

悖論的科學價值:逼我們更精準

費米悖論不是要我們絕望,而是促進可檢驗的研究:更好的系外行星統計、生命化學的實驗、行星氣候與地質演化模型、極端環境生物學、通訊理論與信號處理。它讓我們清楚界定「沒找到」的邊界,避免被想像力牽著走,也避免被悲觀卡住。

未來十到二十年,關鍵觀測會是什麼?

- 詹姆斯・韋伯太空望遠鏡(JWST)與其後繼者對鄰近類地行星的大氣光譜,尋找生物—技術混合特徵。

- 超大型地面望遠鏡(ELT/TMT/GMT)的高對比成像,直接拍到行星並分析其反射光。

- 更廣的射電掃描,加上 AI 輔助的異常偵測,捕捉非典型信號。

- 紅外全天空巡天,尋找大規模能量使用留下的餘熱。

這些將把「寂靜的證據」量化:如果依然空白,我們就更傾向於「大過濾器在前或後」的說法;若出現哪怕一個可重現的異常,我們的宇宙觀就要翻新。

結語:學會在寂靜中聆聽

費米悖論像一道城市夜色下的哲學題:我們在喧囂中感到孤單,在寂靜裡學習聆聽。從科學角度,悖論提醒我們保持好奇與嚴謹;從文明角度,它促使我們把地球經營得更長久,讓我們的「可被偵測期」不只是一瞬。無論外面是否有人,努力理解宇宙、珍惜地球、降低風險、擴展視野,都是確定而有意義的方向。當我們把望遠鏡指向星空,也是在反照自己:我們要成為怎樣的一個文明?