太空電梯:是科幻夢還是真正的未來?

什麼是「軌道」?

很多人以為進入軌道就是「往上飛到外太空」,其實更像是不停在掉落。想像你在公園把球擲出去,球會畫一道弧線然後落回地面;如果你把球丟得夠快,地球的曲率會讓地面在你下落的同時從你腳下移開,結果球就一直繞著地球掉,但永遠撞不到地面——那就是繞軌道。火箭進入軌道時,既要升高也要獲得橫向速度;所以傳統火箭既要往上燃燒又要獲得很大的側向速度。

太空電梯借力自轉,原理是什麼?

太空電梯的聰明點在於:它不用把橫向速度一次性由火箭提供,而是靠地球自轉來給予側向速度。想像一個小孩手裡轉著繩子,繩子上綁著一隻螞蟻,當螞蟻沿繩子往外爬時,因為繩子被旋轉帶動,螞蟻會越爬越快。太空電梯的「爬升器」只需要提供往上的能量,讓貨物或人緩慢爬上長長的纜繩;橫向速度由地球自轉自然提供,到了某個高度(大約地表上方36,000公里,稱為地球同步軌道)纜繩處於平衡,可以作為太空站和其他任務的出發點。

太空電梯的四個主要部件

太空電梯基本上由四部分組成:纜繩、地面錨點、上方的重量(反重錘)和爬升器。纜繩是整個系統的主體,從地面往上延伸到高於同步軌道;地面錨點固定在地面並有上下貨運口;反重錘在纜繩頂端把纜繩拉直;爬升器就像一個可以上下移動的電梯艙,沿著纜繩把貨物和乘客送上去或送回來。

為何它能大幅降低太空成本?

目前把東西送上太空很貴:以現在價格,發送1公斤到太空約2萬美元,換算一位普通人的重量大約要130萬美元、一輛車可能要4千萬美元,甚至整座國際太空站要數十億。太空電梯建成後,理論上每公斤成本可降到約200美元左右。如果建造成本約200億美元,只要發送約一百萬噸貨物就能回本(大約兩座國際太空站的重量),長期看經濟效益非常可觀。

最大技術挑戰

最大難題在於纜繩材料:纜繩必須極輕、極強,而且能承受長達數萬公里的壓力與各種外在損害。現在最被看好的材料有石墨烯或鑽石納米線,但即使是這些新材料,也還不一定完全夠力。此外,纜繩要抗風、抗雷暴、抗太空輻射、抗微隕石和太空碎片撞擊。爬升速度並不會像電梯那樣迅速,一趟往上可能需要好幾天,能源來源也是問題:爬升器要大量能量,是用地面發射的高功率雷射、還是在艙內裝小型核能,或是其他方式,都還在討論中。

建造與原料的來源問題

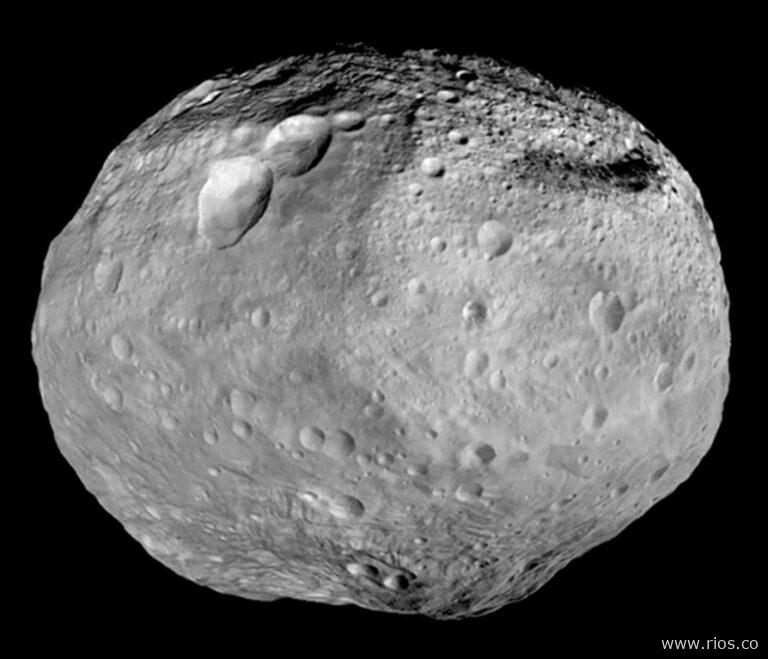

要做一條三萬六千公里長的纜繩,需要極大量原料:是先在地球上製造然後丟到太空拼接,還是在太空中製造再垂下纜繩,或者直接到小行星採礦取得材料?每種方案都有成本與技術難點,所以哪種做法最可行仍須研究。

風險與故障情境

太空電梯並非沒有風險:若纜繩斷裂,後果嚴重。如果斷在接近地面的地方,反重錘和上部結構會因慣性甩向太空,整個系統可能被拋向高空;若斷在接近反重錘處,纜繩可能會落下並有機會纏繞地球,製造大量太空碎片,對未來航天構成長期威脅。因為這些極端風險,有人建議先在月球建造類似結構:月球重力只有地球的六分之一,材料需求和風險都低很多,像是用較常見的Kevlar(凱夫拉)做纜繩可能就足夠。

為何仍值得嘗試?

即便技術難關重重,太空電梯的潛在回報巨大:它可能把太空旅行和運輸從少數財力和政府壟斷的領域,變成更普及的基礎設施,讓更多科學任務、能源開發與太空產業得以持續發展。即使最終沒有完美的太空電梯,為了研發它所催生的新材料、新動力與太空工程知識,也可能推動人類走向真正的「跨星際文明」。