【深造物理】相對論與量子力學的衝突

想像你手機裡有兩個超好用的App:一個負責全城路線(像地圖),另一個專做室內導航(像商場地圖)。各自都準、都好用,但一到地上地下要無縫銜接時,總會卡一下。物理學中的「相對論」與「量子力學」就是這樣的兩個App:一個管宇宙的大尺度、重力與時間的結構;一個掌管微觀世界的粒子、原子與光。兩者各自極其成功,但把它們放在同一個場景——例如黑洞邊緣或宇宙最初那一瞬——就會出現理論上的摩擦。這篇文章會帶你看清這些摩擦到底在哪裡、為何難解,以及我們正如何一步步縫合這道裂縫。

兩大支柱各管甚麼?為何都「對」

相對論分兩層:

- 狹義相對論 (Special Relativity, SR):光速不變、沒有東西可超光速,空間與時間合成「時空」。

- 廣義相對論 (General Relativity, GR):重力不是「力」,而是時空彎曲。行星繞行、GPS校時、引力波觀測都驗證它。

量子理論也分兩層:

- 量子力學 (Quantum Mechanics, QM):疊加、測不準、糾纏等微觀規則。

- 量子場論 (Quantum Field Theory, QFT):把SR與QM縫合,得到能描述電子、光子、夸克、希格斯等的「標準模型」。這是人類最精準的理論之一。

簡言之:沒有重力的世界,我們用QFT;有重力、且尺度很大(例如星系、黑洞外部),用GR。問題在於:有重力又很量子的場合(超高能早期宇宙、黑洞內部),兩邊都要上,卻會打架。

已縫合與未縫合:一眼看清

| 範圍 | 現況 | 代表成果 |

|---|---|---|

| SR + QM | 高度成功(QFT) | 標準模型、粒子對撞機預測、反常磁矩 |

| GR(經典) | 高度成功 | 水星近日點進動、引力透鏡、LIGO/Virgo/KAGRA引力波 |

| GR + QM(弱耦合) | 半經典近似可用 | 霍金輻射、宇宙學微擾 |

| 完整量子重力 | 未完成(多候選) | 弦論、圈量子重力、漸近安全、因果集等 |

核心衝突列表

- 時間的角色:QM把時間當外加參數,GR把時間當會彎曲、會被物質影響的「動態幾何」。

- 背景獨立 vs 背景依賴:GR要時空自己說了算,QFT通常先選好一個時空背景再計算。

- 局域性與糾纏:相對論強調不可超光速;量子糾纏有非局域關聯,但又不能傳訊號。

- 發散與不可重整化:把GR當普通量子場論來做,紫外發散無法用有限參數消掉。

- 真空能與宇宙學常數:QFT的零點能太大,和觀測的暗能量相比差了離譜的量級。

- 測量與坍縮的相對論兼容性:量子「狀態更新」看起來瞬時且依賴框架。

- 黑洞資訊悖論:霍金輻射看似會摧毀量子資訊,與量子理論的「單位性」相衝突。

- 等效原理與量子疊加:質量/重力源能否處於疊加?若可以,重力是否必須量子化?

衝突一:時間在兩套理論中的地位不同

在QM/QFT裡,時間是外部鐘錶(像你手上的手錶),不受系統影響;但GR裡,時間是時空的一部分,會被質量與能量拉伸或加速(GPS衛星每天都要為此校正)。當你想把宇宙整體量子化時,出現所謂的「時間問題」:在正規量子重力的形式裡,出現像Wheeler–DeWitt的方程 HΨ=0,彷彿宇宙態不隨時間演化,「時間去哪了?」現代嘗試包括「關聯時間」(用一部分自由度當鐘來定義其他自由度的演化)與「頁–伍特斯(Page–Wootters)機制」。但要讓這種時間觀點與日常經驗、與宇宙學觀測一致,仍需更完整的框架。

衝突二:背景獨立與座標自由

GR的精神是「度規」——也就是時空本身——是動態的;換座標不應改變物理(微分同胚不變性)。而多數QFT計算都「先選好」一個背景(例如平直的閔可夫斯基時空或微微彎曲的宇宙學背景),再其上擺放量子場。這種做法在弱重力時很有效,但在重力本身劇烈量子波動的領域,什麼叫「先選好背景」就變得自我矛盾。量子重力必須同時量子化幾何,讓「背景」從量子態中湧現,這是許多候選理論努力的方向。

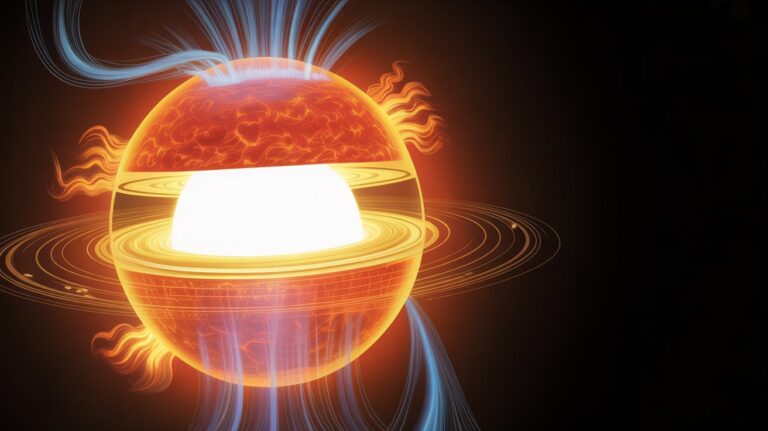

衝突三:不可重整化與普朗克尺度

用跟處理電磁力一樣的步驟來量子化GR,會遇到不可收拾的紫外發散。技術上是因為重力耦合常數(牛頓常數)在能量維度上是負的,導致你需要無窮多個新參數來吸收發散,理論失去預測力。好消息是:把GR當作「有效場論」在低能下仍可極其準確——就像你在茶餐廳用八達通「嘟」一下的距離,絕不會感受到普朗克長度(約1.6×10^-35公尺)的古怪量子幾何。但要描寫黑洞中心或宇宙最早期,就需要一個真正的UV完備理論。

衝突四:局域性、糾纏與不可超光速

量子糾纏違反貝爾不等式,展現出非經典的關聯,看似「瞬時」。會否違反SR的因果性?不會,因為量子理論仍滿足「不可能用糾纏傳送可控制的訊號」。在相對論性QFT裡,我們要求空間分離(類空)的兩點上,可觀察量彼此對易,保證沒有超光速影響(稱作「微因果性」)。真正的張力在於:若你把「波函數坍縮」當成物理過程,它看起來依賴觀察者的同時性切片;若把坍縮當成知識更新(條件化),則與因果性沒有矛盾。這也關聯到不同的量子詮釋與塌縮模型如何維持洛侖茲不變性。

衝突五:真空能與宇宙學常數問題

QFT告訴我們每個場都有零點能;把所有模態加總(即使用截斷)得到一個極巨大的真空能密度。而GR把這個真空能當成宇宙學常數Λ,會加速宇宙膨脹。觀測到的Λ很小(但非零),與「天真地加總零點能」的估計相差約10^60–10^120倍,這是理論物理中最離譜的自然度問題之一。它不是算術錯,而是提醒我們:我們對「真空」與「重力如何耦合量子真空」的理解仍不完整。

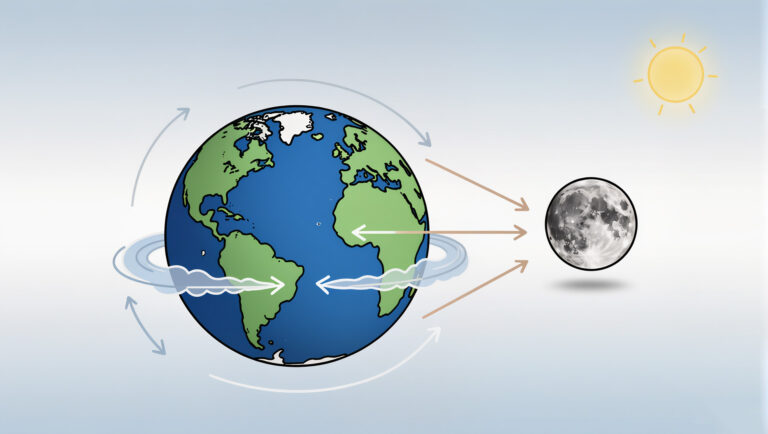

衝突六:等效原理遇上量子疊加

等效原理說:在自由落體的微小區域,重力可被「消去」,每個物體以相同方式下落。量子世界裡,質量可以在不同位置疊加——那重力源本身是否也能疊加?若兩個微小質量只靠重力相互作用就能產生可觀測的糾纏,通常被解讀為「重力場也必須是量子」。目前有一系列桌上型實驗提案(以懸浮微球、超導機械諧振子等)嘗試在實驗室內觀測這種「重力介導的糾纏」。這些實驗尚在技術邊界,但一旦成功,將是判斷重力是否必須量子化的重要依據。

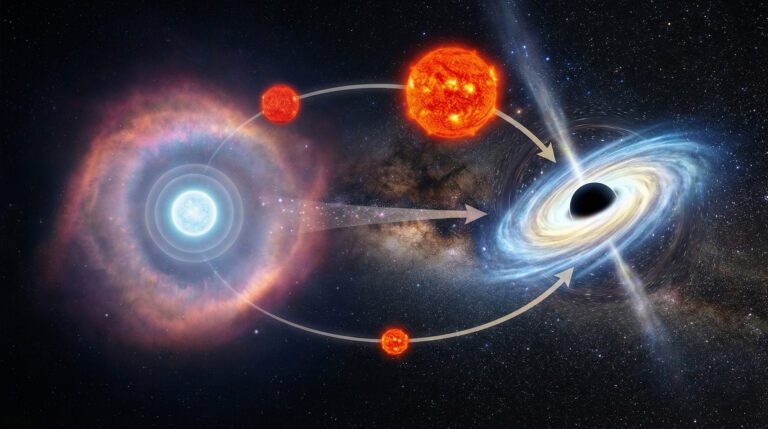

衝突七:黑洞資訊悖論與「頁曲線」

半經典計算預言黑洞會放出霍金輻射,近乎熱輻射;若黑洞完全蒸發,初始的純態似乎變成混態,違背量子力學的單位性。為解此悖論,人們提出「黑洞互補性」、「防火牆」等方案。近年透過全息對應(AdS/CFT)與「島公式」的進展,複本蟲洞計算得到與單位性相容的「頁曲線」(霍金輻射熵先升後降),暗示資訊並未丟失,但具體的時空幾何如何實現仍在研究中。對一般、非AdS宇宙的情況,最終解決也未塵埃落定。

衝突八:測量問題的相對論版本

標準量子論的測量公設帶來「坍縮」。若坍縮是物理性的、瞬時的,與相對論的同時性相衝突。幾條出路:

- 多世界/一致歷史:一切演化都是單位且局域的,沒有真正的瞬時坍縮;觀察者看到的「結果」來自退相干。

- 客觀塌縮模型(如GRW、CSL):在微觀很罕見、宏觀更頻繁的隨機塌縮,但如何保持洛侖茲不變、避免超光速訊號,需要特別構造(已有部份相容的模型)。

- 操作論/資訊論詮釋:把坍縮視為條件化更新,與因果結構協調。

雖然各路詮釋在哲學立場不同,但在「不能超光速傳訊」這個硬約束上,結論一致。

半經典重力:有效但不究竟

半經典重力把幾何仍視為經典場,物質能量換成量子期望值。這方法預言了霍金輻射、宇宙暴脹的量子漲落等,與觀測相容。但在黑洞蒸發的晚期、或曲率接近普朗克尺度的地方,幾何本身的量子漲落不可忽視,半經典便失效。

現在進行式:實驗與觀測如何「逼近」交界

- 引力波精測:LIGO/Virgo/KAGRA測到的黑洞與中子星合併,驗證GR在強場、快時變下仍準;同時也對任何可能的洛侖茲破缺、額外偏極態施加嚴格上限。

- 時間與頻率標尺:光學鐘、原子干涉儀把相對論紅移、等效原理推到前所未有的精度,甚至對單原子或冷原子雲量測重力效應。

- 量子—重力桌上實驗:微機械懸臂、光學腔、超導電路嘗試把毫米級物體冷卻到接近量子基態,為「重力介導糾纏」奠基。

- 高能天體物理:伽馬射線暴與耀變體的光子飛行時間,對任何能量依賴的光速(某些量子重力模型會預言)沒有發現,設下極強限制。

- 黑洞影像與噴流:事件視界望遠鏡(EHT)與多波段觀測檢驗強重力下的光線彎曲、陰影大小,與GR預言一致,為各種偏離模型劃出邊界。

候選統一方案怎樣面對衝突?

- 弦論 (String Theory):基本對象是弦(與膜),封閉弦天然攜帶引力子,重力自動出現;背景獨立性透過「全息對應」得到新詮釋(邊界QFT無重力,對偶於體積中的重力理論)。弦論成功數出某些超對稱黑洞的熵,與貝肯斯坦–霍金公式一致;AdS/CFT提供無紫外發散的定義性框架。但如何走向我們的宇宙(非AdS、宇宙常數為小正值)仍是挑戰。

- 圈量子重力 (Loop Quantum Gravity, LQG):直接量子化幾何,面積與體積算符有離散譜,背景獨立寫在骨子裡。對宇宙最初奇點提供「反彈」的可能圖像。仍需更清楚地連上低能極限與標準模型的完整耦合。

- 漸近安全 (Asymptotic Safety):假設重力在高能有非平凡固定點,使理論有效可預測。泛函重整群計算有支持證據,但尚未定案。

- 因果動態三角化/因果集 (CDT/Causal Set):以離散、保因果的方式重建時空,某些計算顯示短尺度維度有效下降,有助紫外行為。

- 湧現重力/全息熱力學:嘗試從量子糾纏、資訊或統計力學湧現出時空與引力,為「時間的來源」與Λ問題提供新角度。

把衝突講白:幾個生活化的比喻

- 時間的雙重身份:在QM裡,時間像你手機上的「世界標準時間」伺服器;在GR裡,時間像各區的地鐵班次,會受交通(質量能量)改變,不是外加的。

- 背景的問題:QFT像在已知商場平面圖上規劃動線;GR要告訴你商場牆壁地板本身會移動、拉伸,平面圖不能先畫死。

- 真空能:像是在全城每個角落都放了一個小喇叭(零點震盪),按QFT的算法音量很大,但我們實際聽到的環境音(宇宙加速)卻很小;為何抵消得如此恰好?

常見誤解快查

- 「糾纏能傳送超光速訊息」:錯。糾纏可有非經典關聯,但不能單獨用來發訊號,否則早被通訊公司用爆。

- 「證實引力波=量子重力已完成」:錯。引力波驗證的是GR的經典預言,與量子化重力是不同層次的問題。

- 「黑洞必然摧毀資訊」:不一定。最新理論與計算(頁曲線、島公式)支持單位性得以維持,但完整幾何機制仍研究中。

- 「宇宙學常數問題只是計算沒算好」:不是。它是結構性張力,牽涉到真空、對稱性與重力耦合的本質。

我們學到了什麼?

- 相對論與量子理論各自無比成功,彼此不矛盾於已驗證的範圍;真正的張力在「重力與量子同時強烈」的極端情境。

- 衝突的技術核心包括:時間的定義、背景獨立性、紫外完備性(不可重整化)、真空能、以及黑洞資訊。

- 半經典與有效場論在現有尺度非常好用,但它們明確指向普朗克尺度那道牆;那裡需要新框架。

- 弦論、圈量子重力、漸近安全、因果式方案等提供不同的縫合策略,彼此也在借鑑(例如全息觀念已滲透多個方向)。

- 實驗技術正快速前進:從LIGO到原子干涉、從EHT到桌上型量子重力測試,理論與實驗的握手越來越近。

結語:裂縫所在,創新所向

當兩個看似完美的App在交界處卡住,工程師不會說其中一個是錯的,而是會問:我們漏了什麼?相對論與量子力學之間的張力,正是宇宙把關鍵提示放在我們眼前的方式。這些衝突不是壞消息,而是方位標——指向普朗克尺度那個深處,提醒我們需要新的概念,或新的數學語言,去讓「時空」與「量子」在同一個句子裡自然對話。當下一代的觀測與實驗逐步把盲點照亮,我們也學會用更精準、也更節制的方式,拿既有理論去逼問自然。這條路或許漫長,但每一次卡住,都是下一次飛躍的踏腳石。