【原子4】電子雲是甚麼?探討玻爾原子模型的圓形軌道

當我們試圖理解一個看不見、摸不着的微小世界──原子時,科學家走過一條從直觀但錯誤、到近似正確、再到更深刻理解的道路。這條路的故事本身,就能幫助我們慢慢把抽象概念變得有感覺:原子內部究竟長怎樣?電子為何只能處在某些「樓層」?光是怎樣被原子吸收或放出?這些問題不只在課本上有用,還直接關乎雷射、精密光譜、甚至未來的量子運算技術。

從布丁到核心:早期原子模型的轉變

一開始的原子模型非常直觀:把正電和負電像材料混在一起想像,英國物理學家用一個「Plum Pudding(布丁)」的比喻:把電子(負)像果乾均勻分散在正電的「麵糰」裡。看起來合理,但實驗告訴我們不是這樣。

盧瑟福的散射實驗改變了這個畫面:他用帶正電的α粒子撞擊金箔,發現大多數粒子直線穿過,但有少量被大角度彈回,象徵內裡有一個非常小、集中的正電區域──原子核。這像是把一個大布丁中心換成一顆堅硬的小球,電子則在外面活動。於是我們有了「核」在中間、電子在外圍的原子圖像。

波爾模型:電子的樓層與跳躍

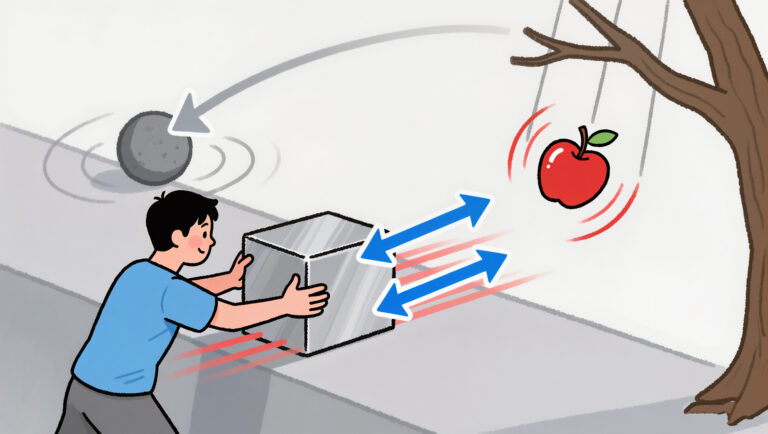

盧瑟福模型說明了原子有核心,卻沒解釋電子為何不會因為吸引力一直掉進核裡。波爾(Bohr)在此提出了另一個直觀但關鍵的想像:把電子想像成在原子核周圍的「樓層」上,像住在不同樓層的人。第一層(ground state)最接近核、能量最低;要把電子踢上第二層或第三層,就必須給它剛好夠的能量。

這裡兩個重要觀念:第一,電子不能任意選擇距離或能量;它只能在某些特定的能階(像樓層)上存在。第二,當電子從一個高樓層跳回低樓層時,會把那一段能量以光的形式釋放出去;反過來,若要把電子從低樓層提升到高樓層,外來的光子(或其他粒子撞擊)必須含有正好相等的能量差,才能被吸收。

用生活比喻:想像要上樓買東西,只有整層樓有電梯停靠,要到某層就必須按對應樓層的按鈕;按錯樓層,電梯不會停。電子的躍遷也是如此,不是「中間停一下就行」。此外,如果你用其他方式(比如用力把人推上去)──類比用撞擊的電子激發原子──門檻會比較寬鬆,因為撞擊可以提供不同數量的能量,系統也能把多餘能量以其他方式處理。

光譜:原子的指紋

為什麼能階這樣的抽象概念很重要?一個很直觀的應用是光譜學。把白光照射到一團氫氣上,然後用裝置把穿過後剩下的光拆成彩虹(像用三稜鏡或光柵),你會發現彩虹中某些顏色變得暗淡,形成一條條黑線──這就是吸收光譜(absorption spectrum)。原因是:氫原子的外層電子特別容易吸收某些波長(即某些能量)的光,剛好讓電子從某一能階跳到另一能階,導致那部分光被「吃掉」。

相反地,當你先激發氫原子(例如加熱或碰撞電子),它的電子從高能階回落到低能階時,就會放出特定波長的光,這就是發射光譜(emission spectrum),表現為彩虹上亮亮的線,而不是整條彩虹。每種元素的能階組合不同,因此吸收或發射的光線位置也不同,像是元素的獨特指紋(fingerprint)。

舉例:氫的吸收線會出現在大約400–500奈米附近(可見光範圍),這些線的位置對應到特定的能階躍遷(例如從第一層跳到第三層),能精準辨認出氫。天文學家靠觀察星光的光譜來判斷那顆星含有哪些元素,或星系的運動速度,都是基於這個原理。

為什麼光子要有「剛剛好」的能量?

光可以視為一個個「光子」,每個光子的能量與波長有關:波長愈短,光子能量愈高(這個概念不用深入公式,理解趨勢足夠)。一個電子能從A層跳到B層,所需能量差是固定的,所以只有能量正好的光子才能被吸收。這就像你只會用剛好合尺寸的鑰匙打開某一把鎖,太小或太大的鑰匙都不合。

波爾模型的成功與限制

波爾模型非常有教學價值:它解釋了為何原子有離散的光譜線,能直觀地把能量分層畫成樓層,並成功預測了氫原子的一些光譜。它像是一座橋樑,幫助我們從經典力學的直觀世界,過渡到更抽象的量子世界。

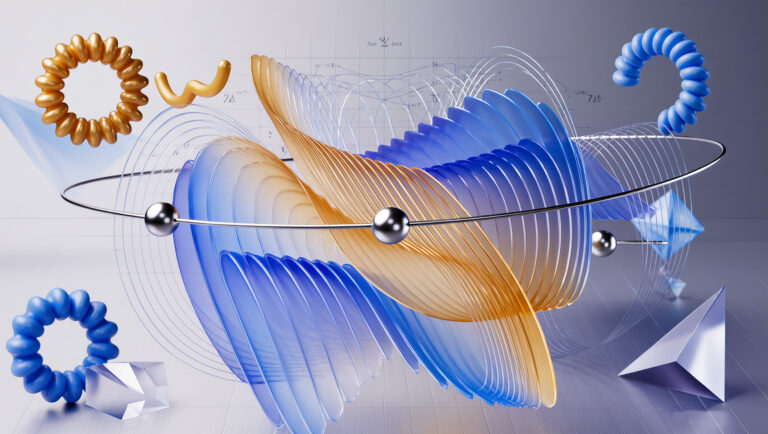

但波爾模型也有不足:它主要對單電子的氫-like 系統有效,但面對多電子原子、化學鍵、和更細緻的實驗(如精細結構),就出錯了。為了全面描述微觀行為,科學家必須把電子既像粒子又像波的雙重性考慮進來,並接受機率性的描述,這就是量子力學的範疇。

量子力學的圖像:電子雲與機率分布

量子力學把電子從「在某確定軌道上像小行星一樣轉」的畫面,改成「在某個區域有一定機率找到電子」的畫面。我們會描述一個電子在原子附近的機率雲,雲愈密的地方,被找到電子的機率愈高。這不是因為電子是真的像雲一樣糢糊,而是測量結果只能以機率來預測。

這個概念乍看難以接受:我們習慣的是物件有確定位置。但微觀尺度的實驗不停告訴我們,電子不是像小球那樣沿著一條確定軌道運動。相反,透過數學與實驗(包括近年來的高解析度影像技術),科學家已經能夠「影像化」單個原子的電子密度分布,看到不同能階下電子雲的形狀。這些觀測既證實了量子理論,也讓我們更能直觀理解那個機率性的世界。

日常例子幫助理解

1) 燈膽的白熾光:燈絲被加熱時,原子的外層電子被碰撞激發,再回落時放出不同波長的光。因為不同原子的能階互相疊加,結果是連續光譜(較像完整的彩虹),而不是只有幾條線。

2) 衛星與電子:在行星尺度你可以把衛星放在任意距離,只要達到對應的軌道速度;但在原子尺度,電子的“軌道”是量子化的,只有某些值可以存在,不能任意拉一段中間距離。

為何這些概念如此重要?

原子能階、光子吸放、電子的波粒二象性並非純粹理論,它們是許多現代科技的基礎。雷射的原理涉及受激放射與特定能階間的躍遷;精準光譜用來判斷物質成分與宇宙元素;量子電腦則直接利用量子態的疊加與糾纏特性進行運算。要理解這些技術,先理解原子層次的能階與光與原子的交互,是必須的一步。

結語

從布丁模型到波爾的樓層,再到量子力學的電子雲,原子模型的演化是一個科學由直觀走向深刻的過程。波爾模型雖非完美,卻在教學與建立直觀理解上具有關鍵地位;而量子力學則提供了更準確的機率圖像,並直接驅動現代科技的發展。每當你看到一束光、一顆星的光譜或一個正在運作的雷射,不妨想想:那裡頭藏着的是電子在不同樓層之間的上下跳動,以及微觀世界對能量精準而神奇的要求。理解這些概念,能讓我們更接近微觀世界的真面目,也更容易想像未來可能出現的新技術。