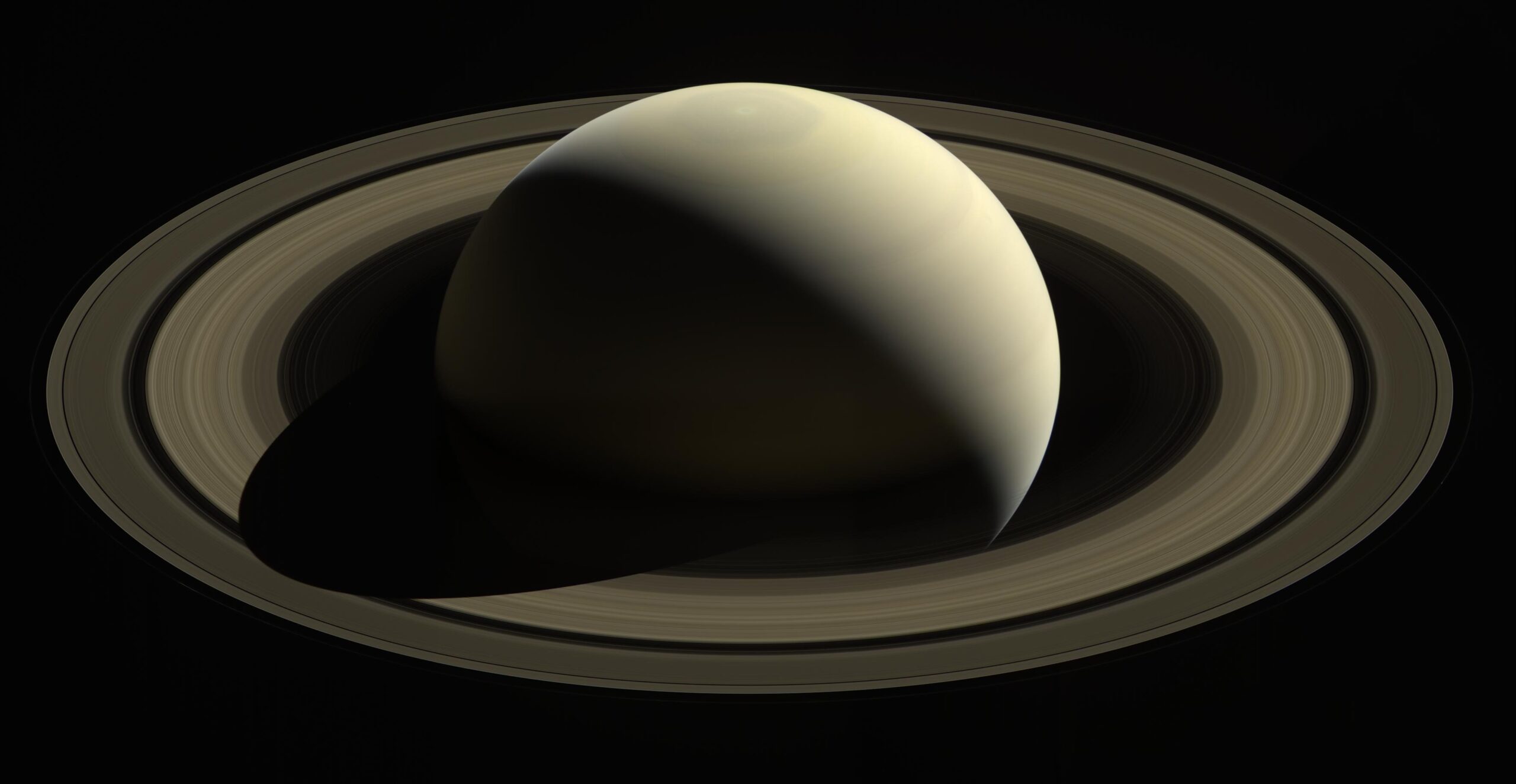

土星環從何而來?

土星最令人著迷的,當然是那圈光環。它不像一條實心的呼啦圈,更像一條由無數細碎冰粒和岩塊組成、層層薄薄鋪開的光帶,跨越十多萬公里,卻薄得只比一棟住宅樓高不了多少。這條光環從哪裡來?是古老的殘骸,還是年輕的「雪塵」?近年太空探測與電腦模擬,正一步步解開這個問題。

我們眼中的土星環,其實是什麼?

先把土星環拆開來看。土星環主要由水冰組成,混有少量岩質塵埃。大小從比鹽粒更小的微米級冰塵,到像巴士那麼大的冰塊都有,但以細小顆粒最多。從外表看,土星環閃閃發亮,是因為冰反射陽光;不同光學深度與顆粒尺寸,讓A環、B環、C環等分區呈現深淺不一的亮度。整個環系從土星赤道面展開,橫向直徑超過20萬公里,但厚度多數只有十幾米到數十米,極其薄如「雲片糕」。

與很多科普書的傳統說法不同,土星並非唯一有環的行星。木星、天王星、海王星也有環,只是較暗、較少冰、顆粒更細,觀測起來不顯眼。土星的環之所以「出眾」,在於它特別明亮、物質較多,而且粒徑與動力學讓它在陽光下如同「開了長曝光」的天街燈。

羅希極限:為什麼環在那裡,而不是別處?

理解土星環的第一把鑰匙,是「羅希極限」(Roche limit)。這是指一個由重力黏在一起的天體(例如冰雪小衛星)繞著大行星公轉時,如果太靠近,行星的潮汐力會把它扯散。就好像你把一塊豆腐放在太強的水流中,會被撕開。對土星來說,水冰天體的羅希極限約在土星中心外2至2.5個土星半徑附近,恰好就是主環所在的區域。換句話說,在羅希極限內,大顆的物質很難聚合成一顆完整月亮,反而容易被拉碎,形成無數小塊——這就是「環」存在的天然區位。

羅希極限不等於禁止所有「大顆粒」。環中仍然有較大的碎塊,但要持續長大到「衛星級」會很難。這亦解釋了為何土星的大衛星都在環外,例如土衛二(Enceladus)、土衛六(Titan)等。

兩大主要成因:破碎的衛星,或被擄獲的彗星/小行星

那環的材料從何而來?目前主流有兩個大方向:

- 破碎衛星模型:曾經有一顆或多顆冰質小衛星因潮汐力、碰撞、或共振擾動而被撕裂,碎片留在羅希極限內,逐步磨成今天的環。

- 擄獲與破壞模型:來自外部的彗星或小行星在接近土星時被潮汐力撕裂,破片被土星重力擄獲,逐步散開成環。

兩者並非互斥。土星在其形成後的數十億年間,經歷過無數次與小天體「擦身而過」的事件,偶爾也可能有衛星在動力學不穩定期被推入羅希極限內。真正的歷史,可能是多階段、多來源的混合。

卡西尼(Cassini)號的關鍵線索:年輕還是古老?

要判斷成因,必先知道年齡。若環非常古老(數十億年),我們得解釋它為何仍然這麼亮、冰這麼純;若它很年輕(例如幾千萬至一億年),我們要找出最近發生的大事件。

卡西尼號在2004至2017年間繞行土星,提供了關於環的密度、成分、塵埃污染率、重力場等資料。幾個關鍵點:

- 成分純度:環的水冰成分非常高,夾帶的矽酸鹽塵埃與重元素比例偏低。若環已存在數十億年,理論上會不斷被流星塵污染而逐漸變暗、變「髒」。現時的高亮度與高純度,傾向支持環較年輕。

- 質量估計:卡西尼末期的大迴旋(GRAND FINALE)軌道量測了土星環的重力,估算主環質量大約相當於一顆中等大小的冰質衛星。這樣的質量既不小(可以長期抵抗部分動力學消散),也不足以支撐「永恆不變」。

- 動力學演化:帶電微粒與「等離子體拖曳」(plasma drag)讓環物質逐步落向土星,形成所謂「環雨」(ring rain)。若補充來源不足,環會在數億年尺度上衰減。

綜合這些線索,很多研究認為土星主環可能相對年輕,或至少其現況是近期(以天文尺度)更新過的。但「年輕」並不必然等於幾百萬年,也可能在一億年等級。不同團隊的模型仍有差異,科學家持續比對塵埃沉降、光學深度與動力時間尺等證據。

被撕裂的冰月:可能的形成劇本

想像一下,一顆直徑幾百公里、以冰為主的衛星,在某次軌道共振推動下逐步向內遷移,越走越接近羅希極限。當它踏入那條「禁區」,潮汐力把它拉得四分五裂。最先碎裂的是外層;碎片互相碰撞、能量被消散,逐步沿著土星赤道面展平,形成一條帶有厚薄變化的碎片盤。經歷無數次碰撞磨擦,較細的碎片會散開到較大的軌道範圍,形成我們今天看到的多層環帶。

這個劇本能解釋幾件事:環質量可與一顆中小型冰衛星相當;主要成分是水冰;而且環的位置剛好在羅希極限內。觀測到的「縱向結構」如密度波(density waves)、彎曲波(bending waves),則可由外側衛星的「共振」(resonance)引發,像石級般在環中刻下條紋。

擄獲彗星:從外來客到常住民

另一條路線是外來天體的潮汐破壞。長週期彗星或類小行星若從錯誤角度闖入土星重力場,會被剝離外層冰質物料;若角動量與能量交換合拍,部分碎片會被土星擄獲,沿不同軌道繞行。經過數千至數萬次碰撞,雜亂的碎片雲會慢慢扁平化,收斂到土星赤道面,成為環。

在太陽系早期(所謂「晚期重轟炸」期之前後),這類事件較常見。不過,若主環非常年輕,則需假設比較近期也出現過一次規模合適的擄獲事件,這點仍在爭論之中。

為什麼土星環那麼亮?純冰的線索

就像香港人去超市買冰塊,透明度高的冰看起來更「亮」。土星環之所以明亮,是因為顆粒表面以潔白的水冰為主;若混入很多岩塵,反射率會明顯下降。這種高純度與亮度,對「古老環」模型是一大挑戰。除非環有連續的「清洗機制」或新鮮物料源源注入。例如:

- 冰火山補給:土衛二(Enceladus)的南極「虎紋」噴泉把水蒸氣與冰粒噴入太空,形成E環,並可能以微量物質撒向內圈。但這主要影響外圍環帶,難以完全解釋主環的純白。

- 碰撞更新:環內碎塊彼此碰撞,會把較髒的表層打掉,露出內部較純的冰。這像把舊舊的雪糕表面刮走,露出裡面更白的冰。不過,若外來塵埃持續落入,總體仍會逐步變髒。

因此,很多研究趨向認為:要維持今天這樣的亮度,主環不是非常古老,要嘛最近補充過新鮮冰,要嘛它本來就成於較晚期的一次破壞事件。

環不是靜止的:從牧羊衛星到縱向波紋

土星環的「邊界」往往由小衛星負責「牧羊」,例如潘(Pan)和阿特拉斯(Atlas)等衛星在環縫中巡邏,它們的重力像交通警,維持縫隙清晰、邊緣整齊。外側的米瑪斯(Mimas)與更外側的衛星,透過軌道共振在環中激起密度波,形成像黑膠唱片上細緻的條紋。

此外,環顆粒會因太陽光電效應與土星磁層的作用帶電,受電磁力與氣體阻力影響,有的微粒會向內螺旋落下,形成「環雨」。卡西尼實測到土星上空的水分子、甲烷與有機物降落速率,顯示環不是永恆穩定的,而是在「消瘦」。這提醒我們:土星環的形成與演化,是持續變動的過程。

從實驗室到超級電腦:怎樣驗證形成理論?

科學家如何判斷哪個劇本更合理?做法包括:

- 顆粒碰撞實驗:在低溫真空環境研究冰顆粒的彈性、碎裂與黏附行為,輸入到數值模型。

- N體(N-body)模擬與動力學:用超級電腦追蹤數十萬到數百萬顆「虛擬碎塊」的引力、碰撞、能量消散與共振效應,看能否在合理時間內形成現有的密度分布。

- 光學與雷達反演:利用光度變化、掩星(occultation)資料與雷達散射特性,反推顆粒大小分布與立體結構。

- 化學與光譜:分析反射光譜中水冰吸收帶、微量有機物與矽酸鹽特徵,估算污染歷史與年齡。

這些方法互相校正,像是按圖索驥。若某個模型可以同時解釋亮度、質量、縱向波紋與落塵速率,便更有說服力。

年齡之爭:年輕環與古老環的中間路線

近年的共識漸漸收斂到一個「中間路線」:土星環的原始材料或許很早就存在,但現在的高亮度主環樣貌可能相對年輕,是經歷過較晚期(例如過去一億年內)的一次或多次重大「刷新事件」。換言之,土星環不是一成不變的古董,而是會被重塑的冰之工地。

這也呼應我們在天文學中常見的現象:系統在長時程上會多次被「加料」或「翻新」。就像維港的天際線,不是一天建成,也不是永遠不變;樓宇會拆建重修,燈光會更新,整體輪廓卻依然辨識得出。

與地球人的連結:從冰粒到物理直覺

要把抽象的行星環動力學拉近生活,可以想像兩個畫面:

- 單車車輪與沙粒:車輪轉動時,輕的沙粒會在輪圈內被甩動,互相碰撞後,最終分布出某種「穩態」。環中的顆粒也在互撞、在重力約束下找平衡。

- 海灘上的潮汐:潮水拉扯沙灘上的沙粒,會把大顆粒留在某些地方,小顆粒被帶走。土星的潮汐力同樣在「篩選」顆粒的命運。

這些比喻不完美,但有助於形成直覺:環的結構不是靜止的圖畫,而是由無數細小相互作用不斷雕刻出來的動態圖樣。

未來如何驗證?任務與觀測的下一步

要更精準地回答「土星環是如何形成」這題,我們需要:

- 更準確的落塵率與「環雨」測量,鎖定環的壽命。

- 長期監測縱向波紋與密度波的演化,反推外側衛星共振的能量注入。

- 高解析度偏振與近紅外光譜,細看顆粒表面粗糙度與污染物種類。

- 未來的軌道器或小型探測器穿越環縫,直接取樣微粒(技術挑戰極高,但科學回報也極大)。

也許在我們這一代,就能把「年齡」與「來源比例」的誤差範圍大幅縮小。

結語:一圈不止一個故事

土星環像是一條漫長的時間帶,把多個故事疊在一起:早期太陽系的材料、被拉碎的冰月、偶然擄獲的彗星、外側衛星的共振雕刻、電漿與光照的慢速打磨,最後呈現為我們望遠鏡裡的那道銀白弧線。它可能不是始於遠古,也可能在我們不久前的宇宙時鐘上被「翻新」過。對我們而言,它不只是美景,還是一座天然實驗室,讓科學家用物理與化學的工具,追問行星系統如何形成、如何演化、如何老去與重生。