月球怎樣誕生?從巨撞到潮汐,拼出我們最親近的天體身世

抬頭望見月亮,可能會覺得它像個熟悉的鄰居:每晚準時出現,陪我們過中秋、看潮汐、照亮夜路。但這位鄰居是怎樣來到地球身邊的?科學家們用了半個多世紀,從岩石、潮汐、電腦模擬到太空任務,一步步把月球的身世拚湊起來。這不是神話故事,而是一個由證據推動、充滿細節的偵探案。本文會帶你走過最主流的「巨撞假說(Giant Impact Hypothesis)」、正在更新的模擬結果,以及仍待解決的科學謎題,讓你明白:月球,如何從一場天體級「交通意外」,變成地球生命的守護者。

從幾個舊說開始:捕獲、分裂、共同形成?

在講主角之前,先說說幾個歷史上曾流行的想法。就像我們估計一段關係的起源,先把不合理的可能性剔除。

- 捕獲說(Capture): 月亮原本是獨立的小行星或微行星,後來被地球引力「捉住」。問題是,單靠重力很難把一顆快速飛過的天體「剎停」成穩定衛星,除非有巨大的能量被帶走,例如大氣阻力或潮汐耗散;但以地球早期稀薄的大氣來看,這不太對勁,而且月球化學成分與地球相似,也不像異鄉來客。

- 分裂說(Fission): 月亮是地球早年高速自轉時被拋出的物質(有人想像過太平洋盆地是「傷痕」)。但地球要轉到拋出物質的程度,角動量(angular momentum)得高得可怕,現今地-月系統的角動量與這樣的劇烈分裂並不吻合,地球也沒有那種極端自轉的證據。

- 共同形成說(Co-accretion): 地球和月球像孖生兄弟,在同一片原行星盤(protoplanetary disk)內一同凝聚。可惜這說法解釋不了一件關鍵事:月球幾乎沒有揮發性元素(volatile elements)和鐵核很小,卻與地球岩石外層(地幔,mantle)同位素特徵極相似,這與一般「一齊長大」的結果不太一致。

於是,科學家嘗試一個更大膽、卻在物理上更合理的方案:巨撞。

巨撞假說:一場改變地球一生的天體相撞

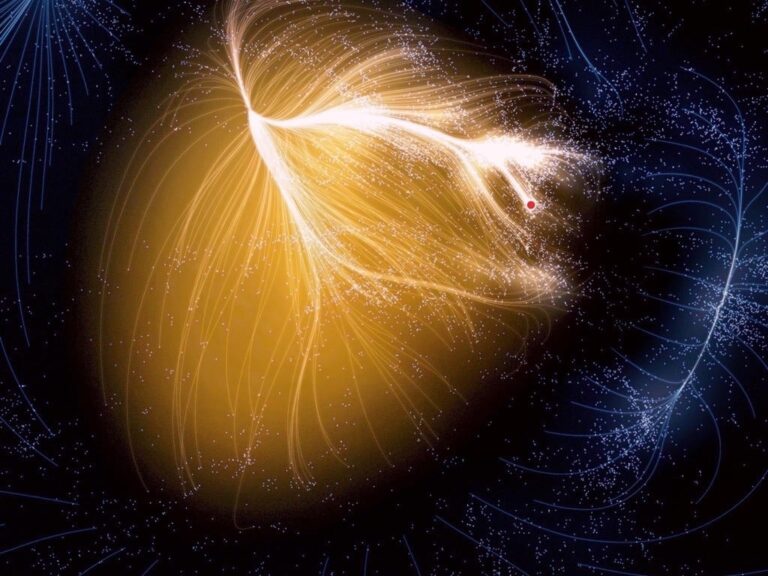

想像一杯港式奶茶撞倒另一杯咖啡,濺出的液體在桌面上形成一圈環,再慢慢聚集成小水滴。大約45億年前,地球剛形成不久,太陽系仍是「交通繁忙」的地方,一顆接近火星大小、常被稱為忒伊亞(Theia)的原行星,與年輕的地球擦身硬碰。這場撞擊的能量巨大到足以把地球外層和撞來的忒伊亞部分物質打上軌道,形成一個高溫的碎片盤(debris disk)。

在萬有引力和角動量的主導下,這些高溫熔融與蒸氣狀的碎片在短時間內(可能是數月到數年)聚集成早期月球。這個過程叫吸積(accretion)。由於當時溫度極高,很多揮發性元素如水、鉀(K)、鈉(Na)的輕同位素易被蒸發與逸散,所以新生月球比地球更缺揮發性元素,也比較「乾」。同時,撞擊主要「挖起」了地球外層(地幔)和忒伊亞的外層物質,令月球含鐵量低、金屬核很小,這正好對應我們今天對月球內部結構的測量。

阿波羅帶回來的證據:同位素像指紋一樣吻合

在科學上,最有說服力的是樣本。阿波羅(Apollo)任務帶回的月岩,讓地球實驗室做了大量高精度的同位素(isotope)分析。結果發現:氧(O)、矽(Si)、鎂(Mg)、鈦(Ti)、鎢(W)等多種元素的同位素比例,地球與月球極度相似,甚至在已知太陽系天體中幾乎難分彼此,像共享一張「出生證」。

這帶來兩個資訊:

- 月球物質與地球地幔有緊密關係,支持「地球外層被打上軌道再組合」的情景。

- 如果忒伊亞來自與地球不同的軌道區域,理應在同位素上有差異;但我們看到差異很小,表示忒伊亞可能與地球在相近軌道區域形成,或撞擊產生的高溫混合把地球和忒伊亞的物質「攪到很均勻」。

此外,月球的揮發性元素明顯稀缺、含水量遠低於地球岩石,與「高溫巨撞把輕易蒸發的元素趕走」的預期一致。這些化學與同位素線索,像一組組拼圖,逐塊指向同一幅圖像。

角動量、潮汐與今日的地-月距離

除了化學證據,力學也提供強力支持。地-月系統的總角動量,是一把「宇宙陀螺」的慣性記錄。巨撞能一次性賦予系統合適的角動量,使新生月球在地球附近的軌道上形成。之後的數十億年,潮汐相互作用(tidal interaction)像無形的剎車與推手:

- 地球自轉把海水拖出潮汐隆起(tidal bulge),地球自轉比月球環繞更快,潮汐隆起相對月球有些「領先」。這個領先帶來的重力扭矩,慢慢把角動量從地球自轉轉移到月球軌道上。

- 結果是:地球自轉逐漸變慢(古生物學與地質記錄顯示遠古地球一天更短),而月球逐漸遠離地球。利用雷射反射器(lunar laser ranging)測量,我們知道月球今天正以每年約3.8公分的速度遠離。

這種長期演化吻合巨撞後形成的近地軌道月球,經過潮汐作用向外遷移的故事線。

「標準巨撞」到「超級撞擊」:電腦模擬的進化

早期的「標準巨撞」模型,假設忒伊亞約為火星大小,以斜向、非正面碰撞地球,產生以忒伊亞物質為主的碎片盤。這可以解釋月球鐵核小、揮發性元素少,亦可產生合適角動量。但它留下了「同位素太相似」的困惑:若月球大多由忒伊亞物質組成,為何幾乎與地球地幔一樣?

近十年的高解析水力與熱力學模擬出現了幾個變奏:

- 高能量撞擊(High-energy impact): 撞擊更猛烈,讓地球與忒伊亞大幅汽化,形成共通的超高溫熔融蒸氣「混合盤」,物質在極短時間充分混合,讓月球和地球同位素趨於一致。

- 快速自轉地球模型(Spinning Earth scenario): 撞擊前的地球自轉更快,撞擊後形成暫態的「合成天體」(synestia,一種巨大、蓬鬆且環繞的高溫結構),在這個結構中,凝縮出的月球天然帶有與地球相似的成分指紋。

- 多次撞擊(Multiple-impact): 月球可能不是一次撞擊就成型,而是多次中等規模撞擊逐步堆砌,最終積累成今天的月球。多次事件可增加混合度,提高地-月同位素相似的機會。

以上模型並非互斥,重點是:最新模擬讓我們可以同時滿足三件事——小鐵核、低揮發、同位素高度相似。這是巨撞假說不斷修正、愈趨成熟的關鍵。

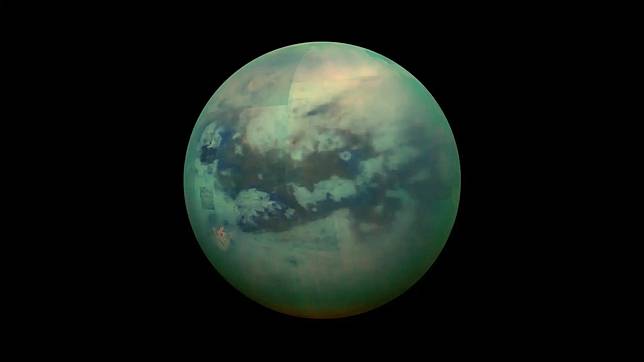

月球內部與「洋玄武岩」:從地質看早年熱史

阿波羅與近期探測任務告訴我們,月球並非一顆「死寂的石頭」。它的正面有大片深色的「月海」(mare),其實是古火山熔岩凝固後的玄武岩(basalt)。這些熔岩源自月球內部的部分熔融,年代多在30至40億年前。這表示新生月球起初擁有全球性的「岩漿海」(magma ocean):巨撞熱量令月球表面到一定深度熔化,冷卻時形成不同密度的礦物層,例如低密度的斜長石(plagioclase)浮在上層,形成明亮的高地;較重的橄欖石(olivine)、輝石(pyroxene)沉降到下層。

這個結晶分化的過程,與地球地殼—地幔的形成有異曲同工。月球後期的幾次巨型撞擊盆地(如雨海、寧靜海)之後,地底的熔融物上湧,鋪出寬廣的玄武岩平原。這套地質史與「月球由高溫碎片快速聚合」的初始條件十分一致。

為何月球這麼重要:穩定季節與潮汐生命線

香港人對潮汐不陌生,釣魚、衝浪、維港觀潮都靠它。月球是潮汐最大推手之一。沒有月球,地球潮汐將大幅改變,沿海生態系統與物質循環會走上另一條路。更關鍵的是,月球以重力把地球自轉軸(地軸)穩定在約23.5度附近,雖然有長期微變,但避免了像火星那樣可能出現的大幅度軸傾角擺動。穩定的季節節奏,有利複雜生命長期演化。某程度上,月球是生命舞台的「場務經理」。

新工具新線索:從嫦娥到阿爾忒彌斯

近年,中國的嫦娥計畫、印度的月船(Chandrayaan)、日本的SLIM、美國的LRO(Lunar Reconnaissance Orbiter)與即將推進的阿爾忒彌斯(Artemis)與商業月球載具(CLP S)計畫,正把月球的化學成分、地形與極區冰資源看得更清楚。特別是極區永久陰影區的水冰,能追溯揮發性物質晚期運輸的歷史;月背樣本返回(如中國未來任務)將補上我們對月球遠端地殼的缺口,檢驗「岩漿海結晶」模型在不同半球是否一致。

再加上更高精度的同位素測量(如鉀、鋅、鉭、鉬等元素的多同位素系統)與更真實的撞擊熱力學模擬(結合可壓縮流體、相變與輻射傳熱),都在收窄參數空間:撞擊角度怎樣?相對速度多高?忒伊亞究竟成分與地球多接近?未來十年有望把「巨撞」劇本剪輯得更接近真相。

仍未完的問題:均質還是層次?水從何來?

科學永遠保留問號。以月球為例:

- 同位素「太相似」的程度是否普遍?不同地區月岩的微小差異,究竟反映初始混合,還是後期作用(如太陽風注入、隕石添加)?

- 月球內部是否完全乾燥?近年有研究在某些火山玻璃珠(volcanic glass)與礦物包裹體中找到「痕量水」,提示月球並非絕對乾旱。這些水是巨撞後遺留、外來彗星/小行星帶入,還是月球內部實際比我們想像更「保水」?

- 角動量的初始值與今日觀測如何精準接軌?不同撞擊模型提供不同的角動量演化曲線,與地質與古潮汐記錄的比對仍在進行。

這些問題並不否定巨撞假說,反而是把它從「框架」推向「細節校準」的動力。

把宇宙放回生活:用日常方式理解巨撞

如果要用香港日常來比喻,巨撞像一場天體級的「交通事故」,但不是隨機亂撞。它遵守力學與能量的規則,留下現場勘察可見的痕跡:地-月角動量、月球的低鐵高岩石比例、揮發性元素的缺乏、同位素的高度相似。阿波羅樣本像是警方採集的「指紋與DNA」,電腦模擬是重建案發現場的「3D動畫」。不同的是,這宗案件的尺度是行星級,時間線拉到45億年。

當我們在中秋抬頭賞月,或在潮汐表查下一次最佳釣魚時間,別忘了:這些「生活瑣事」背後,是一場史詩級的宇宙事件,替地球安裝了穩定器,也為生命的出現與演化搭台鋪路。

結語:月球的身世,科學版「長洲太平清醮」的花牌工程

長洲太平清醮搭花牌,需要木架、繩索、紙紮師傅齊心合力,才會搭出穩固漂亮的結構。月球的誕生也是多方因素「合力」的成果:原行星盤的材料、軌道動力學的編舞、一次或多次恰到好處的撞擊、隨後的潮汐調校與地質冷卻。今天的主流證據支持巨撞假說的核心:月球源於地球與忒伊亞的劇烈相遇,混合與高溫讓它在化學與同位素上貼近地球外層,潮汐又把地-月系統帶到今天的節奏。

科學不是把答案釘死,而是不斷用新證據修補、加固、甚至重搭花牌。未來的月球樣本返回、極區鑽探與更逼真的撞擊物理模型,會讓我們更清楚每一根「竹枝」如何交錯。等到那天,我們也許能把月球的誕生,從一個漂亮的框架,變成幾乎可以逐秒重現的歷史。到時再看看夜空,這位鄰居的身世,會比今天更「順理成章」。