【深造物理】強作用力是甚麼?

如果把世界縮小到比原子還細一百億倍,你會看到一個非常熱鬧的場景:質子和中子內部,夾雜著上、下等各種夸克(quark),它們透過一種極其強大但範圍很短的作用力緊緊拉住彼此——這就是強作用力(strong interaction)。它不只決定原子核是否存在,更左右了我們日常物質的質量來源與穩定性。本文會帶你深入理解強作用力的本質、層次、證據與應用。

為何我們需要強作用力?

電磁力會令帶同號電荷互相排斥。原子核裡面,質子帶正電,彼此應該「不對辦」而分開,為什麼原子核仍能穩穩當當呢?答案是:有一個比電磁排斥更強、但只在極短距離內生效的力量,把核子(質子、中子,統稱 nucleons)黏在一起。這就是強作用力。不過,要更精準地說,核子之間感受到的是強作用力的殘餘效應(residual strong force),而最根本的強作用力其實是作用在夸克和膠子(gluon)之間的「量子色動力學」(Quantum Chromodynamics, QCD)。

兩個層次:從夸克層的QCD到核子層的核力

- 基本層(微觀):夸克-膠子之間的相互作用,由QCD描述。這個層次使用「色荷(color charge)」的概念,類似電荷但有三種顏色(及反色),膠子是攜帶色荷的傳遞粒子。

- 殘餘層(核子間):核子彼此之間感受到的吸引力,常以交換介子(meson)的模型描述,最重要的例如π介子(pion)。這力量在距離大約1到2飛米(fm,1飛米=10^-15米)內有效,超過這距離便大幅減弱。

這種「兩層」的景象有點像磁鐵:磁鐵內部原子層次的電子自旋排列,延伸出在外部可見的磁場。核力是QCD在更大尺度的「外在表現」。

色荷、膠子與QCD的規則

在QCD中,夸克帶有色荷(紅、綠、藍只是標籤),膠子是強作用力的傳遞者。與光子(photons)不同,膠子本身也帶色荷,彼此會互相作用,令強作用力的行為極其豐富。

- 色禁閉(color confinement):自然界不允許帶「淨色」的粒子單獨存在。可被探測到的粒子(稱為強子 hadrons)必須是「色中性」:例如三個不同色的夸克結成的重子(baryon,如質子、陰子即中子),或夸克-反夸克對組成的介子(meson)。

- 色通道的吸引:夸克之間的色力線會像被束緊的橡筋一樣形成「通道」(flux tube)。你越想把它們拉開,所需能量越高。

漸近自由(asymptotic freedom):越靠近,越「不黏」

一個令物理學家驚喜的特性是:在極短距離、極高能量下,強作用力反而變弱,夸克看來近乎自由。這稱為漸近自由,1970年代由Gross、Wilczek與Politzer的理論工作奠定,並在高能散射實驗中得到支持。他們因此獲2004年諾貝爾物理學獎。

想像你在旺角行人路上,遠距離看是一團擠迫的人潮;走到人群之間,卻找到縫隙可穿梭。高能量探測就像「鑽進人潮」,夸克在極短距離內的有效耦合變小,行為較獨立。

色禁閉(confinement):越拉越緊,最後「生出」新粒子

與漸近自由相反,在較大距離(約1 fm)時,強作用力不會像電磁力那樣隨距離平方減弱;它更像橡筋,越拉越緊,能量大致與距離成正比。當你試圖把兩個夸克拉遠,系統儲存的能量會高到足以「從真空中」創生一對夸克-反夸克,於是原本想分家的夸克,乾脆配對成兩個色中性強子,這就是強子化(hadronization)。因此,我們在實驗中從不直接見到孤立的夸克或膠子,而是看到強子噴注(jets)。

質量從何而來:質子為何這麼重?

質子質量約為938 MeV/c^2。內部三個原始夸克(up、down)的「裸質量」各只有幾個MeV,三個加起來遠小於938。那多出的絕大部分,是夸克與膠子場的運動與束縛能量,透過E=mc^2轉化為質量。換句話說,我們手上的物件之所以有重量,很大程度源於QCD的動態,而非夸克自身的固有質量。

核子之間的殘餘強作用力:為何短程卻很強?

核子之間感受到的吸引主要可用「交換介子」的語言描述,最重要的是質量約140 MeV/c^2的π介子。因為π介子有質量,對應的作用力具有有限射程(約1-2 fm);這就是為何核力短程的原因。距離太近時,核力又會變成強烈排斥,防止核子重疊。這種吸引-排斥的組合,使原子核在某個尺寸範圍內最穩定。

- 氘核(一質子一中子)的束縛能只有約2.2 MeV,卻已足以抗衡質子間的電磁排斥。

- 核力對不同同位素是否穩定起決定性作用:中子太少或太多,都會打破平衡。

一張表看典型尺度

| 量 | 典型數值 | 說明 |

|---|---|---|

| QCD規模(Λ_QCD) | 約200-300 MeV | 耦合變強的能量尺度,對應距離約1 fm |

| 質子半徑 | 約0.84-0.88 fm | 從散射測得,仍有精密測量議題 |

| π介子質量 | 約135-140 MeV/c^2 | 主導核子間殘餘力的交換粒子 |

| α_s(在Z玻色子質量處) | 約0.118 | 強耦合常數的高能量值 |

我們如何「看見」強作用力?實驗路線圖

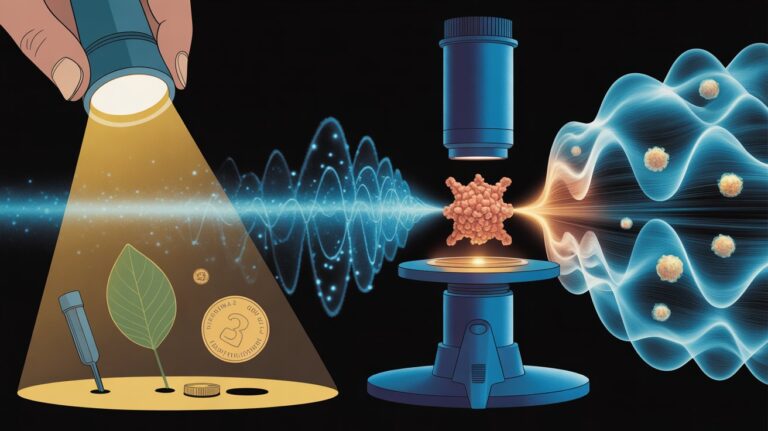

- 深度非彈性散射(Deep Inelastic Scattering, DIS):用高能電子轟擊質子,觀測到近似點狀的「部分子」散射現象,顯示質子內部結構;Bjorken scaling與其微小違反,支持漸近自由與QCD。

- 對撞機與噴注(jets):在大型強子對撞機(LHC)等加速器,夸克與膠子相互作用後,經強子化形成的噴注,其角度分佈與能量譜與QCD計算吻合。

- 格點QCD(Lattice QCD):把空間時間離散化在超級電腦上求解QCD,能「從頭」計算強子質量與某些性質,近年與實驗一致到百分之幾的精度。

- 重離子碰撞(Heavy-ion collisions):在RHIC、LHC的核鉛或金離子碰撞中,創造極端高溫高密度的「夸克-膠子電漿」(Quark-Gluon Plasma, QGP),研究強作用力在脫禁閉(deconfinement)相下的行為。

原子核、核能與醫療:殘餘強作用力的「日常」面貌

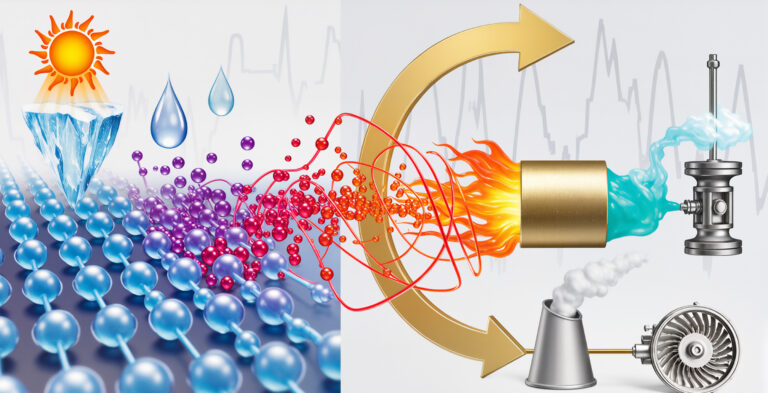

核能的釋放,來自原子核之間束縛能的差異,根基就是殘餘強作用力。較重的核在裂變(fission)或較輕的核在聚變(fusion)時,若生成物的總束縛能更大,多出的部分便以能量釋出。

- 核電與氣候:核電屬低碳基載電力的一環,如何安全地利用與處理核廢料,是工程與政策層面的議題,但其物理基礎來自核力。

- 醫療加速器:質子治療(使用帶電粒子)並非直接「使用強作用力」,但所有治療劑量計算都離不開對核散射、核反應截面的理解。

強作用力與宇宙:從大爆炸到中子星

宇宙在大爆炸後的最初幾微秒,溫度高到足以讓夸克與膠子不再被禁閉,形成QGP。隨著宇宙膨脹、冷卻,夸克被束縛成強子,進而形成原子核。今天在重離子碰撞中再現的QGP,提供了研究早期宇宙物質狀態的窗口。

在中子星內部,密度極端高,核子被擠得緊密,物質狀態可能由核子組成,或在更深處出現奇特相(例如含超子或可能的夸克物質)。目前天文觀測(如質量-半徑關係、引力波中合事件)與核物理理論共同約束這些可能性,但具體微觀相態仍在研究中。這些討論都以強作用力的行為為根基。

數學與概念:為何QCD難?

- 非阿貝爾規範對稱(Non-Abelian gauge symmetry):膠子彼此相互作用,使方程高度非線性。

- 強耦合區域:在低能、長距離下,耦合變強,無法用普通微擾展開,需要格點QCD或有效理論(Effective Field Theory, EFT)。

- 自發手徵破缺(Chiral symmetry breaking):導致π介子成為輕的偽戈德斯通玻色子,解釋核力長程部分。

從香港日常看強作用力的幾個類比

- 地鐵月台的人潮:近身時,你可找到空隙移動(漸近自由);一旦遠離、拉開彼此的「互動距離」,人群集體效應變強,想再分開就越困難(禁閉)。

- 橡筋繩:越拉越緊像色通道的「弦張力」。當拉到某個程度,橡筋斷裂並不是把原來兩端分開,而是變成兩條新橡筋(強子化產生新強子)。

- 麻雀(麻將)牌組:完成一副手牌要配對(色中性),單張難以「站立」,像夸克必須組合成色中性的強子。

常見迷思釐清

- 「強作用力就是把原子核黏住的力量」:更精確地說,核子間的核力是QCD的殘餘效應。真正的基本強作用力在夸克-膠子層次。

- 「膠子無質量,為何不能像光子一樣跑很遠?」:不是因為質量,而是色禁閉。膠子帶色荷,無法單獨離開色中性系統。

- 「質子質量來自夸克質量」:主要來自QCD的束縛與場能,夸克裸質量只佔少部分。

- 「強作用力永遠比電磁力強」:在低能、核尺度下確實很強;但在極高能、極短距離,因漸近自由,有效耦合可比電磁力弱。

數據如何計算與驗證?

- 運動量分布(Parton Distribution Functions, PDFs):描述夸克與膠子攜帶質子動量的比例,靠全球擬合不同實驗(如DIS、W/Z產生、噴注)提取。

- α_s的「跑動」(running coupling):強耦合常數隨能標變化,透過噴注形狀、τ輻射末態、Z衰變等多重渠道測得,結果一致支持QCD。

- 格點QCD的對照:從第一性原理計算出π、K、p等強子質量與衰變常數,與實驗符合,強烈驗證了QCD。

前沿:QCD相圖與新物理窗口

QCD的相圖以溫度與重子化學勢為軸,包含禁閉相、QGP相,以及可能的臨界點。重離子碰撞正掃描不同能量以尋找臨界現象的跡象。另一方面,親本核子內部的「膠子海」在極低x(動量分數)下可能出現飽和(saturation)行為,未來的電子離子對撞機(Electron-Ion Collider, EIC)將針對這區域進行精密測量。

學校未必會教,但值得知道的細節

- 弦張力(string tension)約為每飛米0.9 GeV,與強子化相關。

- 有效場論如手徵微擾理論(Chiral Perturbation Theory)可在低能描述π、K等介子的相互作用。

- 核力包含張量力(tensor force),與核子自旋排列有關,對氘核等結構至關重要。

把重點帶走

- 強作用力的本體是QCD:夸克與膠子以色荷相互作用,膠子也彼此作用,令理論複雜而精彩。

- 兩個關鍵現象:漸近自由(短距離變弱)與色禁閉(無自由夸克)。

- 我們的質量多半來自QCD束縛能,而非基本夸克裸質量。

- 核子間的核力是QCD的殘餘力,短程但很強,主導原子核的結構與穩定。

- 從DIS到LHC噴注、格點QCD到重離子碰撞,證據鏈完整而一致。

結語:看見看不見的黏合術

強作用力的奇妙之處,在於它讓世界「黏」在一起,卻同時把最小的成分藏在不可分的殼裡。它在短距離鬆手,讓高能探針窺見夸克的影子;在較大距離緊握,讓強子不可分解。從餐桌上的碗筷,到天文中的中子星外層,物質能穩定存在,都離不開這套看不見的黏合術。理解強作用力,不只是認識一種力,更是認識「質量與結構如何從無到有」的故事。當你再聽到「質量來自能量」,不妨想起那條在飛米尺度上永不鬆手的「色之橡筋」——那就是QCD在宇宙微觀舞台上的簽名。