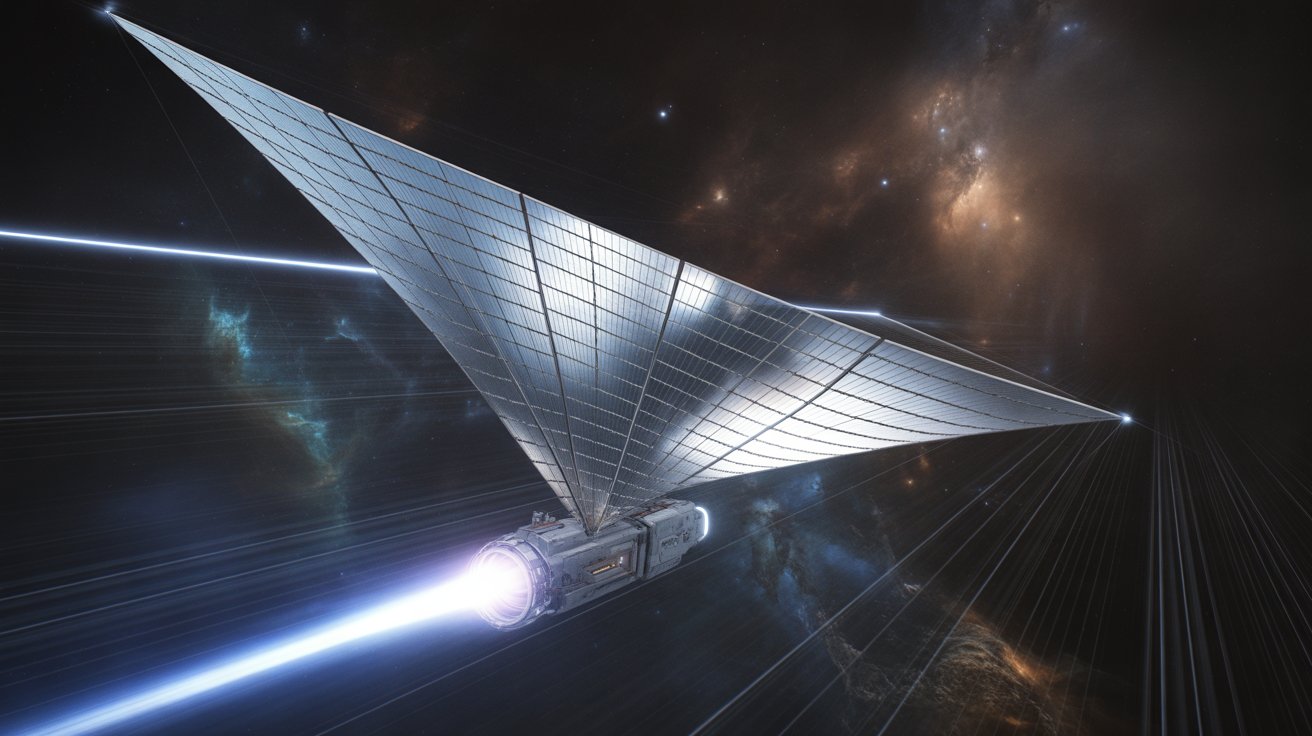

【深造物理】光帆是甚麼?用陽光風可在太空航行?

想像一艘沒有油缸、沒有螺旋槳、甚至沒有噴出火焰的太空船,只靠光就能前進。這聽起來像童話,但其實是極其嚴肅、正在被驗證的航天技術:光帆(light sail 或 solar sail)。在日常生活中,你抬頭看見的陽光,除了帶來熱和光,還帶著一點點「推力」——微小得不可思議,卻可以在漫長時間累積成驚人的速度。這篇文章會帶你從零開始理解光帆的物理、工程挑戰、最新實驗進展,以及它為何可能成為人類跨越星際距離的關鍵。

什麼是光帆?

光帆是一種靠光的動量(momentum)推動的航天器推進方式。即使光沒有質量,但光子(photon)帶有動量,當它們被物體吸收或反射,會把一點動量轉移給物體,產生非常微弱的壓力,稱為「輻射壓」(radiation pressure)。光帆就是把一塊極薄、極輕、通常高度反射的薄膜展開在太空,讓太陽光或強力雷射(laser)照射,藉此產生持續加速。

簡單比較:火箭像短跑選手,瞬間爆發,把大量燃料一口氣噴掉;光帆像馬拉松選手,幾乎不耗燃料,但能一直被光推著走,時間越長,速度越高。

為什麼光能「推」?從光子的動量說起

- 光子的能量(energy)為 E = h f(h 是普朗克常數,f 是頻率),動量為 p = E/c(c 是光速)。

- 當光子撞到帆面被吸收,它把動量 p 傳給帆;若被鏡面反射,動量改變約 2p,推力幾乎加倍。

- 在太陽距離地球軌道(1 AU)的位置,太陽光產生的輻射壓大約是 9 微牛頓/平方公尺(9 μN/m²)對理想鏡面。這是非常微小的力,但太空中沒有空氣阻力,加速可長期累積。

這種推進「免費」,因為光本身來自太陽或地面/軌道上的外部雷射,不需要航天器自己帶燃料。關鍵在於把帆做得「面積大、質量小、反射率高」。

光帆的兩大派別:太陽光 vs. 雷射推進

- 太陽光帆(solar sail):直接用太陽光。優點是能源普遍、免費;缺點是離太陽越遠,光越弱,推力迅速下降。

- 雷射光帆(laser sail 或 beamed sail):由地面或軌道上的強力雷射陣列照射。優點是推力可控、集中、在遠離太陽時仍能推進;缺點是需要巨額基建、準確指向、熱管理困難。

兩者不是非此即彼:可先靠太陽光出近地軌道,再由雷射「補推」加速至極高速度。

從家中鋁箔想到太空帆:材料與設計的核心難題

- 超低面積密度(areal density):帆的每平方公尺質量要儘量小,通常目標是數克/平方米,甚至更低。材料包括鋁鍍層薄膜、聚醯亞胺(polyimide)如 Kapton、或更先進的奈米結構(nanostructure)反射膜。

- 高反射率(reflectivity)與低吸收(absorption):反射越好,推力越大、受熱越少。吸收的光會變成熱,可能把帆烤壞。為此會用多層介質(dielectric)奈米薄膜,針對特定波長(如雷射)最佳化。

- 熱管理(thermal management):在真空中不能靠空氣散熱,必須靠輻射散熱(radiative cooling)。設計會控制帆的發射率(emissivity),讓它把熱以紅外線形式輻射出去。

- 機械強度與撓度控制:帆要極薄但不能一吹就皺。設計會加上輕量化桁架(booms)、張力繩、或旋轉自張(spin-stabilized)方式撐開。

- 抗帶電與環境耐久:太空中的紫外線、帶電粒子、微流星體都會損傷材料。需要耐輻射與抗侵蝕的薄膜。

推力到底多大?用生活對比感受一下

以太陽距離地球處的理想鏡面帆,輻射壓約 9 μN/m²。假設有一塊 100 m × 100 m 的帆(1 萬 m²),總推力也只有約 0.09 牛頓,大概等於用拇指輕按手機的力。但如果整個航天器(含帆)只有 10 公斤,這個小小的力在一年內能累積可觀速度。重點不是瞬間爆發,而是「長期持續」。

雷射推進則不同:若有兆瓦(MW)級甚至吉瓦(GW)級雷射陣列,照射在毫米至公分級的超輕帆上,短時間內就能把小型探測器加速到光速的幾分之一,這是星際探索的重要突破方向。

怎樣「轉彎」和「煞車」?光帆的導航與動力學

- 姿態控制(attitude control):改變帆面相對光線的角度,就能調整力的方向與大小。常用方法包括:微小反作用輪(reaction wheels)、轉動質塊、微推進器、或利用帆面光壓差產生力矩。

- 軌道機動(orbit maneuver):近太陽時推力最大,可透過改變帆角度做「太陽帆帆船術」,像帆船迎風、側風航行,增減軌道能量。

- 減速(braking):星際任務若用雷射加速,要如何在目的地減速?方法之一是利用目的恆星光壓與磁層(若結合磁帆 magsail 概念)減速,或設計任務只做高速掠過(flyby)。另有研究用「折返反射」雷射或在目的地部署接收陣列,但工程難度極高。

實際案例:從概念走向太空的里程碑

- IKAROS(日本,2010):人類首個成功示範太陽光帆的深空任務。帆面約 14 米 × 14 米(對角展開更大,為膜面展開結構),證明了以光壓進行航行與姿態控制的可行性。

- LightSail 2(行星學會,2019):立方衛星搭載方形光帆,在地球軌道展示了利用太陽光提高軌道的能力,向大眾科普推廣影響深遠。

- NEA Scout(NASA,2022 發射,後續通信問題):計劃用太陽帆前往近地小行星,展現低成本探索潛力。

- Breakthrough Starshot(研究計劃,持續中):提出以數十吉瓦等級雷射陣列,推動克級(gram-scale)奈米探測器,讓其在數分鐘加速到約 0.2 倍光速,二十多年內抵達半人馬座阿爾法系統的比鄰星(Proxima Centauri)附近,進行高速掠過成像與科學量測。

一塊好帆要怎麼做?關鍵工程指標一覽

| 指標 | 意義 | 典型目標 |

|---|---|---|

| 面積密度(areal density) | 每平方米的質量,決定加速度 | |

| 反射率(reflectivity) | 越高越好,推力更大、受熱更低 | > 90%(太陽帆);針對雷射波長可> 99% |

| 吸收率(absorption) | 越低越好,避免過熱 | |

| 耐溫與散熱 | 在強光照下不熔毀,能有效輻射散熱 | 操作溫度控制在材料安全範圍內(如 |

| 平整度與形狀穩定 | 避免皺褶造成光束散射與力矩不穩 | 奈米至微米級的表面粗糙度控制 |

| 展開機構可靠度 | 從小型艙體順利展開至數十米級 | 一次成功,無再閉合機制也要保證冗餘 |

雷射光帆的額外挑戰:不是只有「照準」那麼簡單

- 相位控制(phase control):多陣列雷射要在上千公里距離外「同相」疊加,才能形成遠距離仍聚焦的光束,對準一片只有幾十公分甚至幾公分的帆。

- 光學奈米結構帆(metasurface sail):帆面微結構可設計不同角度、不同波長下的反射特性,讓帆自穩定於光束中心,減少偏離與翻轉。

- 熱與光壓不對稱:光束稍有偏心,帆會受不均勻加熱與力矩,容易失穩。需要主動控制或被動穩定設計。

- 大氣擾動(對地面雷射):地面發射需補償湍流(自適應光學),或把雷射陣列搬到高山、平流層平台或軌道。

- 通訊與電源:克級探測器要在數光年外發回資料,需超高效率通訊(如雷射通訊)與微型電源(如射線能量收集或微型核電池)。

光帆的力學直觀:為什麼越輕越快?

以簡化模型看,加速度 a ≈ F/m,其中 F 與帆面積 S 成正比,m 是總質量。如果把面積密度 σ 定義為每平方米質量,則 m ≈ σS,於是 a ≈(常數)×(S/σS)=(常數)/σ。意思是:只要把面積密度降到一半,加速度就近似加倍!這也解釋為何奈米材料與超薄膜會改變遊戲規則。

能否離開太陽系?速度與時間的現實估算

- 太陽帆:若在近太陽(例如幾個太陽半徑外)進行所謂「光子彈弓」(photon perihelion maneuver),理論上可取得遠高於地球軌道的加速,但材料需承受極端熱輻射,工程風險高。成功後,數年可達太陽系邊緣的顯著分數,但要抵達最近恆星仍需數千年量級。

- 雷射帆:若能把克級探測器加速至 0.1–0.2c(光速十分之一至五分之一),則距離 4.2 光年的比鄰星可在 20–40 年抵達,這讓「星際探索在一個世代內見到成果」首次變得可想像。

與化學火箭、離子引擎相比:光帆在哪裡更實用?

- 化學火箭:推力巨大、適合發射與近地機動,但比衝(specific impulse)有限,帶燃料成本極高。

- 離子引擎(ion thruster):推力小但效率高,需電力(通常來自太陽能板或核電源)。

- 光帆:理論上不需攜帶推進劑,長期加速有優勢。適合超長航程、小型探測器、或需要極低成本多枚任務的情境。

若把太空視為海洋,化學火箭像拖船,離子引擎像節能貨輪,光帆則更像捕風航行的遠洋帆船——速度不靠燃油,而靠環境中的能量流。

科學用途:不只是炫技,能做什麼真材實料?

- 小行星偵察:以低成本發出多艘光帆探測器,進行廣域巡天與近距離飛越。

- 太陽系邊緣研究:光帆能持續加速,較有機會在合理時間內抵達柯伊伯帶、日鞘(heliosheath)與星際介質(interstellar medium)。

- 行星防禦協助:光帆能攜帶光學與紅外線儀器,監測可能威脅地球的近地天體。

- 星際原型任務:測試極端微型化通訊、導航、影像技術,為真正的星際任務鋪路。

安全與倫理:雷射「太亮」會不會危險?

- 航空與衛星安全:大功率雷射必須在受控視窗運行,避開航線、避免照射其他衛星,並設置自動熄光機制。

- 地面生態與天文觀測:需規劃保護區、使用波長與時間窗配合天文台運作,並評估對野生生物的影響。

- 太空碎片風險:光帆薄膜面積大,需規劃防碰撞軌道與終端處置(deorbit)策略。

幾個入門 FAQ

- Q:太空真空沒有「風」,帆怎麼動?

A:推動帆的不是空氣,而是光的動量。光子不需要空氣傳播。 - Q:光那麼快,帆會不會瞬間被加到光速?

A:不會。推力很小、加速需要時間;而且任何有質量的物體都不能達到光速。 - Q:離太陽遠了就不能動?

A:太陽帆推力會變弱,但雷射光帆能在遠處繼續推進;此外物體一旦加速,除非受力反向,會保持其速度。 - Q:帆越大越好?

A:要看面積密度與結構強度。帆變大會增加質量與控制難度,設計上有最適大小。

未來十到二十年的關鍵突破點

- 先進薄膜與奈米結構:提升反射率、降低吸收與面積密度,兼顧耐輻射與機械強度。

- 高功率相控雷射陣列:從實驗室走向戶外與軌道,驗證遠距聚焦與自動指向。

- 微型化星際探測器:克級平台的姿態控制、能源、通訊、科學儀器整合。

- 近太陽操作:高溫耐受帆,在近日點進行極限加速的任務示範。

- 多艘群體任務:以數十至數百枚小型光帆進行統計型科學與冗餘設計。

結語:用光啟航,讓遠方不再遙不可及

光帆的魔力,在於把看似微不足道的力量——光子的動量——變成長期可靠的推進。它不求瞬間爆發,只求日日夜夜的積累。從 IKAROS 到 LightSail 2,我們已看到基本概念的落地;從雷射相控陣列到奈米結構反射膜,工程與材料科學正一步步補齊缺口。對人類來說,真正的門檻,或許不是物理學上的不可能,而是我們是否願意投資時間與耐心,去打造那片薄如紙、卻能承載星辰夢想的帆。當我們學會駕馭光,距離最近的星星,也許就不再只是夜空中的一點亮光,而是下一個世代的旅程終點。