【激光3】雷射的原理與演進

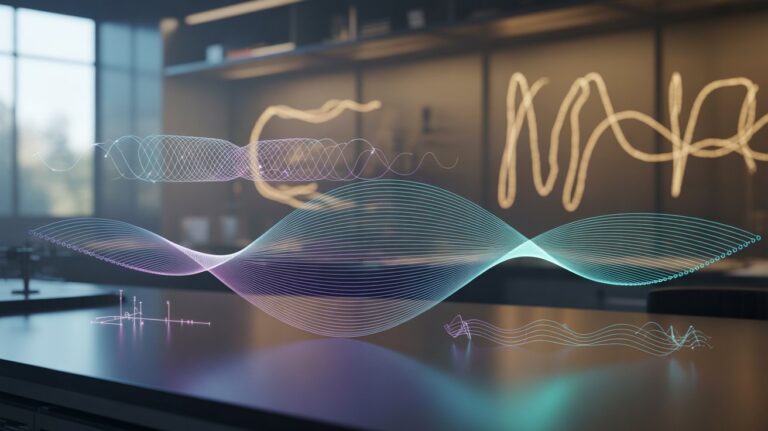

若把原子想像成一排排樓梯,電子就是在不同階梯之間上下跳動的住客。雷射(LASER)的核心,其實就是設法把很多電子『踢上高一層樓梯』,然後讓它們同一時間『同心下跳』,把那份能量以一束相干、有方向的光放出來。這篇文章用簡單生活比喻,帶你由早期的大型氣體雷射,走到今日掌心大小的半導體雷射,並解釋為何藍光比較難做、為何短波長有利於儲存或顯示資訊。

雷射的三個基本要素

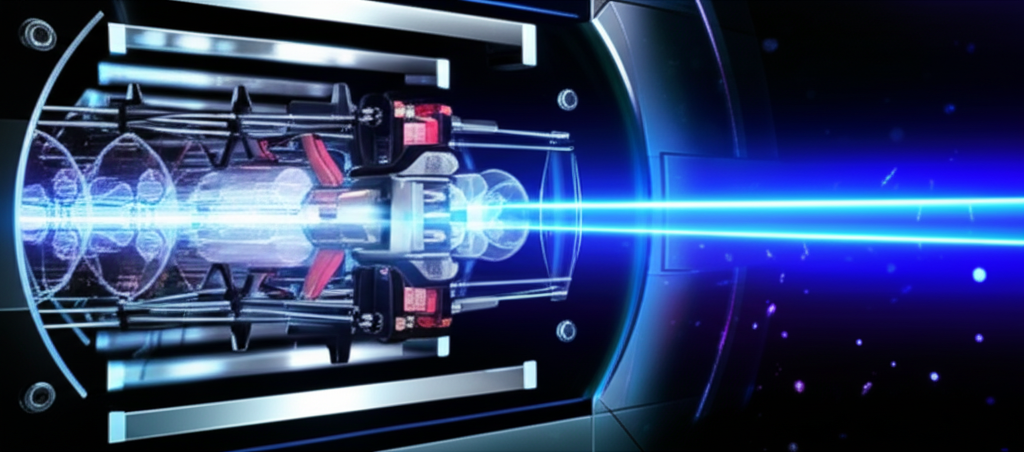

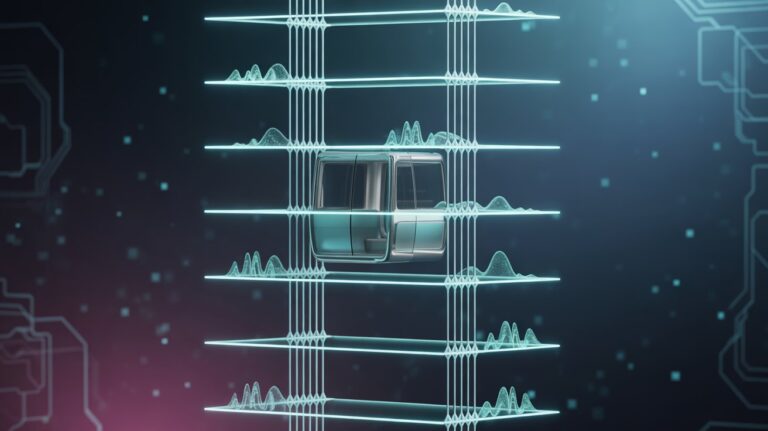

不管是大型實驗室裡的笨重裝置,還是筆記型電腦內的小小雷射頭,運作原理有共通的三件事:一、能階(簡單來說就是不同高度的樓梯);二、反轉粒子數(把更多電子推上高階,類似把水抽上高位水塔);三、共振腔(兩面鏡子像回音谷,讓光來回反射並增強)。只要把這三樣湊齊,就能產生雷射光。

為何早期用惰性氣體(像氦氖 He-Ne)?

第一代雷射多數是氣體雷射,常見例子就是氦氖(He-Ne)雷射。為什麼要用惰性氣體?因為惰性氣體的原子不容易失去或得到電子,它們比較「冷靜」,不會輕易散掉我們想保留的能量。想像你在一個人多嘈雜的市場(反應很活躍),把能量放在那裡會很快流走;但如果在一個安靜的房間(惰性氣體),能量比較容易保留在特定的原子上。

氦氖雷射還有一個巧妙的地方:它用兩種氣體的配合來提升效率。把氦(He)和氖(Ne)混在一起,先用電流把氦激發起來,然後氦在碰撞時把能量轉給氖,把氖的電子「撞上」到合適的高階。這樣比單獨想把氖撞高來得容易、快速。用生活比喻,就是用一支較輕的球(氦)去拍一支較重的球(氖),達到能量轉移的效果。

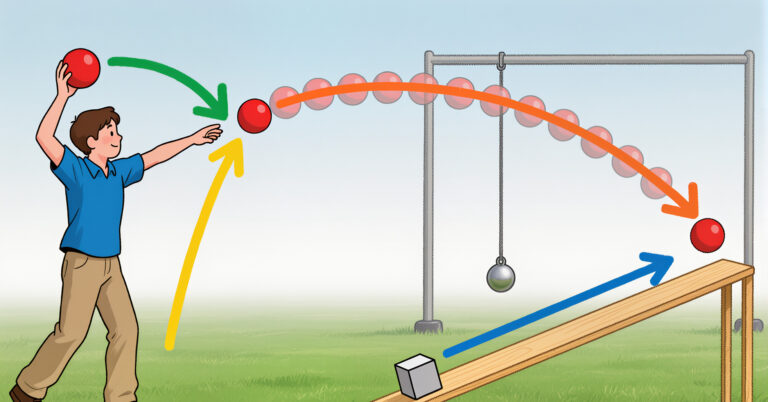

什麼是反轉粒子數(population inversion)?

日常生活中,多數時候低層(基態)的人比高層(激發態)多;要產生雷射必須把情況反過來,讓高層比低層更多,這就是所謂的反轉粒子數。比喻:想像一座多層停車場,通常下層車位比上層多,要做表演(同時放煙花)就要先把很多車(電子)運到高層停好。把車運上去需要能量來源和方法,氣體雷射就是靠長時間用電加熱和碰撞慢慢把電子堆積上去。

早期的氣體雷射達到反轉粒子數需要很長時間,甚至要儲幾小時,然後按一次開關會放出一次強脈衝光。想像把水抽到高位水塔好幾小時,放閘時一次性放光;這就是第一代脈衝雷射的運作方式,體積龐大、不能連續輸出。

從脈衝到連續:光纖通訊的構想

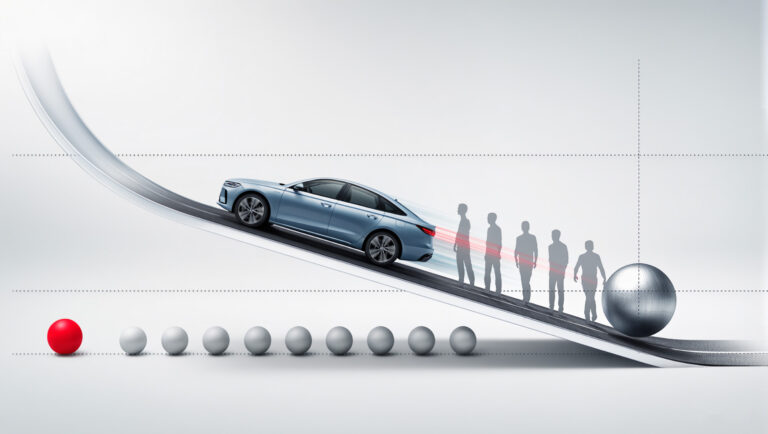

在大型脈衝雷射年代(例如1970年代),整套裝置可能佔據半個實驗室,成為體積與能耗的負擔。然而有個重要想法促使技術進步:如果能有一個源源不絕、穩定的光源,再配合一條幾乎不漏光的傳輸通道(光纖),我們就可以用光來做長距離通訊。光在玻璃或塑膠纖維中利用全內反射傳播,損耗極低;因此要成功,需要兩件事:一個連續穩定的雷射光源,以及低損耗的光纖。幸運的是,隨著半導體雷射與高品質光纖的出現,光纖通訊成為可能,改變了資訊傳輸的面貌。

半導體雷射(Laser diode)帶來的革命

半導體雷射把雷射從氣體或液體的世界,帶進了固態(像電路板上的晶片)。它的優點很多:體積小、製造成本低、容易整合到電子設備、能以電池或電源直接供電而穩定連續工作。原理上是把電子注入半導體,使電子從一個能級掉到另一個能級,釋放出光子;同時用鏡面或光柵形成共振腔,讓光子在晶體內來回增強,最後由一端射出雷射光。

生活中常見的例子包括光碟(CD、DVD)內的讀取雷射:CD用紅外或紅光雷射,DVD用波長較短的紅色雷射,而Blu-ray(藍光)則用波長更短的藍紫光雷射。波長短的光能聚得更密、探測的空間更小,因此在同樣面積的碟片上可以存更多資料,這就是為何藍光碟能存更多影片與更高畫質的原因。

為什麼藍光比紅光更難做?

光的波長與能量成反比:波長越短(如藍光、紫光),單個光子的能量越高。這帶來兩個挑戰。第一,必須找到合適的半導體材料組合,其能階結構要能放出那個波長的光;不同材料會決定能階差、從而決定光的顏色。第二,高能量光子更容易對半導體材料造成損傷或加速老化,特別是在高功率輸出時,導致壽命短或效率下降。

因此在發展初期,大多數半導體雷射比較容易做到紅外或紅色,綠色再難一些,而藍紫光則要克服材料與製程的重大技術障礙。直到1990年代後期與2000年代,日本與其他研發團隊投入大量資源,才普及出可靠的藍光半導體雷射,才有今天的Blu-ray與藍色雷射指示器等應用。

彩色雷射與顯示應用(RGB 的可能)

彩色影像通常依靠紅、綠、藍三色光混合成各種顏色。當雷射技術同時能提供可控制的紅、綠、藍三色光源時,就有機會用雷射實現高亮度、高色域的顯示或投影系統。雷射的優點是單色性好(顏色純)、方向性強,可以得到非常明亮與鮮明的影像。不過實務上要把三種雷射整合、控制光束與安全性(雷射光束很易致傷)都需要克服工程挑戰。

日常例子與安全提醒

今天我們手上的 Laser Pointer、光碟機與很多通訊器材,基本上都靠半導體雷射。市場上你會見到不同顏色與功率的雷射筆:紅光便宜、綠光較顯眼,藍或紫光曾經較貴。需要注意的是,雷射光不是普通手電筒的光,集中且能量高時會對眼睛造成永久傷害,也會造成表面燒蝕或引起危險。所以在使用或購買時,除了關注顏色與功率外,還應注意安全標示與用途限定。

小結:技術發展如何改變應用場景

從大型氣體脈衝雷射到今日固態半導體雷射,關鍵在於能否容易地達到反轉粒子數、穩定地供給能量、以及選用合適的媒介(氣體、晶體、半導體)。早期的笨重大型裝置雖能示範物理原理,但限制了應用;半導體雷射讓雷射進到我們的日常生活,從資料儲存到通訊、從教學指示到高畫質顯示。了解基本原理後,你會更明白為何不同顏色雷射的製造難度與應用會有差別,也能更安全與理性地看待各種雷射產品。