【輻射2】用生活例子拆解電離與非電離輻射的真面目

我們每天生活在各種「輻射」之中,從太陽的紫外線到家中的微波爐、從花崗岩散發的天然射線到手機和WiFi的無線電波。當聽到輻射,很多人會聯想到危險或致癌,但其實輻射不是單一類別——科學上會把它粗略分成「電離輻射」和「非電離輻射」,兩者在能量來源、與物質互動的方式、對健康的風險,甚至防護方法上都有根本不同。下面用簡單比喻和日常例子,帶你逐步理解。

什麼是電離與非電離輻射?用「能量踢走電子」想像

把原子想像成一個小太陽系:原子核像太陽,電子像繞行的行星。要把電子從原子「踢走」(即把它從原子上移除),需要一定的能量。物理上把能量單位常用「電子伏特」(eV)來量度:氫原子把最內層電子完全踢出去,需要約13.6 eV。一般來說,如果一個光子或粒子的能量高到足以將原子或分子電離(把電子移除),我們就稱之為電離輻射;若能量不足以電離,則是非電離輻射。

一個實用的界線是約10 eV左右:在電磁光譜上,比紫外光更高能量(如紫外線以上到X光與伽馬射線)的光子屬於電離輻射;可見光、紅外、微波、電台訊號、手機、WiFi 等都屬於非電離輻射。

光子與粒子:兩種不同的電離機制

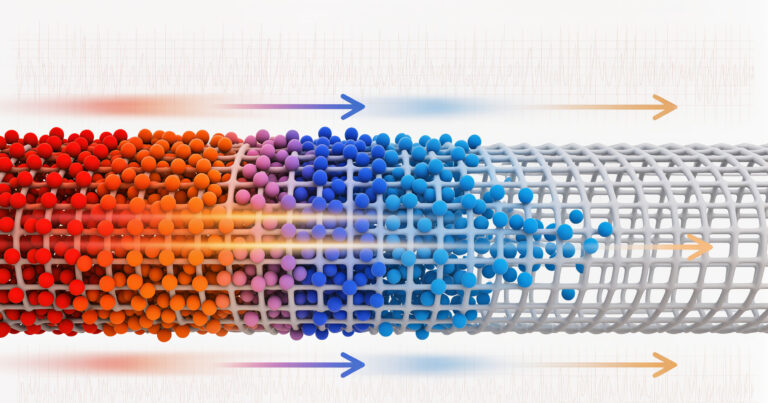

電離輻射可以由高能光子(例如紫外、X光、伽馬)造成,也可以由帶能量的粒子(例如α、β、或中子)造成。高能光子靠一次吸收把電子踢走;帶電粒子則靠撞擊直接把電子從原子上打下來。中子雖然不帶電,但它可以撞擊原子核,造成連帶的電離或間接生成其他放射性核素。

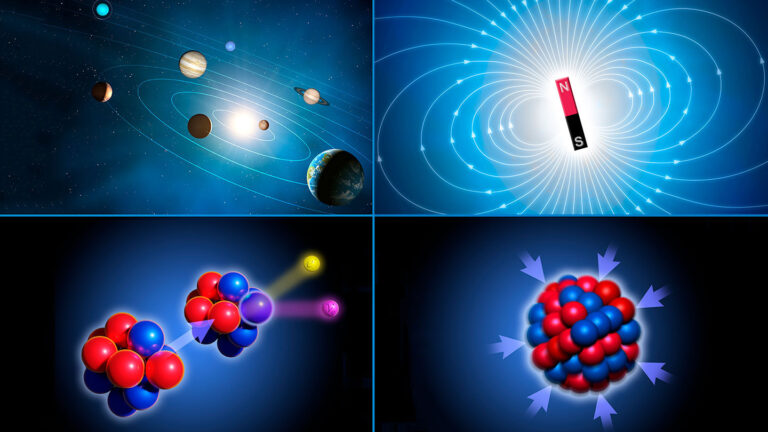

常見的四種電離射線:α、β、γ與中子

用生活化的比喻看四種射線:α粒子像大型卡車,β粒子像小汽車,γ射線像高速子彈,而中子像無標誌的滑行者。

α(阿爾法)粒子:是兩個質子和兩個中子的組合(像氦核),質量大、帶正電,與物質相互作用很強,很容易被攔截。它在空氣中行走幾厘米就停了,一張紙或皮膚就可以擋住它。但如果α粒子進入體內(例如吸入含α放射性的塵埃),對局部組織的傷害會很大。

β(貝塔)粒子:其實是高速電子,質量小、帶負電。穿透力比α強,可以穿過空氣較遠距離,但一般用一隻手或薄金屬片就可阻擋。

γ(伽馬)射線與X光:屬於電磁波,不帶電,和物質相互作用少但能量高,穿透力最強。要有效削弱需較厚的密度材料,例如鉛或厚混凝土。舉例:一塊厚約25毫米的鉛板可以吸收部分伽馬射線,厚度越大吸收越多,但理論上要完全消滅需要非常厚。

中子射線:中子不帶電,所以在帶電相互作用上近乎「透明」,它會一直穿透直到碰上原子核的時候才真正被散射或吸收。中子的穿透力也算強,通常比β強,但與γ相比要視能量與材料而定。中子常在核分裂過程中被產生:一個重核分裂成兩個較輕的核時,會放出幾個高速中子,這些中子可能撞到其他可裂變核,產生連鎖反應——這正是核電廠控制的基礎,也是核武器所利用的鏈式反應概念(也因此有人把中子與武器聯想,像「中子彈」的討論)。

為何穿透力不同?三個關鍵因素

決定穿透力的三個重點是:帶電量(是否帶電)、質量大小、以及本身能量。帶電的粒子(α、β)會跟原子中的電子強烈交互,較容易被減速或停下;不帶電的(γ、X光為光子、中子為中性粒子)相互作用較少,所以走得更遠。質量大(α)會造成劇烈碰撞但行程短;質量小(β)行得遠但也較易被物質曲折;能量越高,穿透力通常越強。

生活中的比喻:想像你在叢林中前進。帶電粒子像揹著亮燈和大背包的人,很容易被樹枝纏住;中子像穿黑衣的無聲者,較不容易被樹枝阻擋;γ射線則像光束,能穿透較多障礙,但要完全遮斷則需很厚的牆。

微波爐、手機、WiFi:非電離輻射為何通常較安全?

微波爐的微波頻率常見為2.45 GHz,波長約12公分,能量遠低於10 eV,屬非電離輻射。它不會把電子從原子上踢走,因此不會直接改變分子結構或DNA。微波爐加熱的原理是讓水分子跟電磁場「共振」或更正確地說是誘導極化運動,水分子在場中轉動、摩擦,分子間的能量傳遞表現為溫度上升。簡單來說,微波是把物質「震熱」而非「打斷鍵」。

同理,手機和WiFi使用的無線電波能量比微波更多還是少,但都屬於非電離範圍。要證明非電離輻射會致癌,科學上必須找出非電離輻射能造成生物體內某些機制(非電離電離DNA的情況)導致基因改變的證據,至今證據並不確定,研究仍在進行中。

日常接觸與風險:哪些情況要注意?

日常生活中最可能遇到的電離輻射來源包括:天然放射性(例如某些花崗岩、土壤會釋放氡氣)、醫療用X光或CT掃描、核電廠或核材料相關場所。非電離輻射來源則包括手機、WiFi、收音機、紅外線、微波爐等。一般原則:控制接觸時間、增加距離、使用適當屏蔽,就能大幅減少風險。

如何偵測與屏蔽輻射?

偵測方面有幾種常用工具:Geiger-Müller(蓋革)計數器適合偵測α、β、γ的放射性計數;閃爍體(scintillator)與半導體探測器則能更精確測能量與種類。中子偵測常用含氦-3或硼的探測器,因為這些材料對中子吸收反應靈敏。

屏蔽方面根據射線種類選材:α用紙或外層皮膚即可擋住;β可用薄金屬片;γ與X光則需高密度材料(鉛、厚混凝土)來吸收;中子常用富含氫的材料如水或混凝土來慢化(減速)中子,再用含硼材料捕捉以降低數量。

結語:理解機制比恐慌重要

把輻射分成電離與非電離,理解它們互動物質的機制,能幫助我們在日常生活中作出合理判斷:不是所有「輻射」都一樣危險;能量、帶電與質量決定了它如何傷害物質;微波爐、手機這類非電離輻射的主要效應是產生熱或電磁刺激,而非直接改變DNA;真正會直接改變分子結構、造成基因突變的,通常是具有足夠能量的電離輻射。當遇到需要防護的情況,選擇合適的偵測器與材料,並以時間、距離、屏蔽三原則作防護,是最務實的做法。