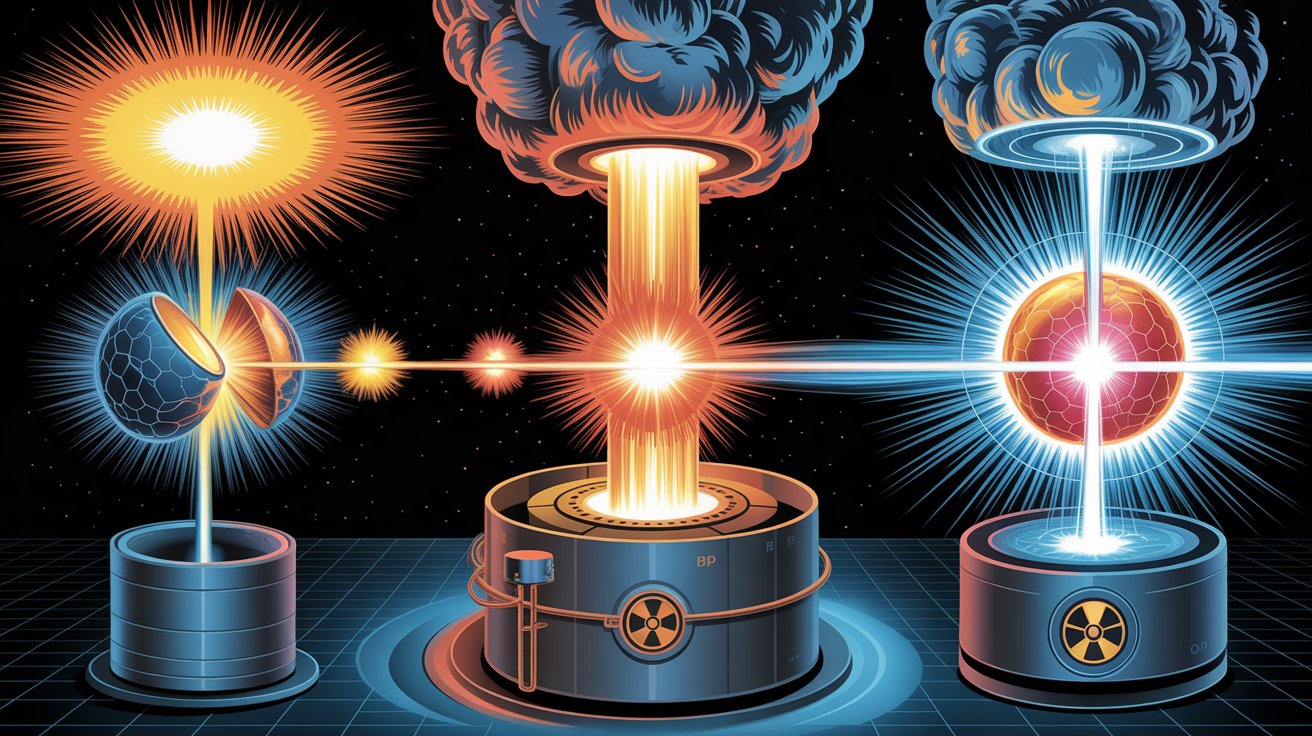

【核能3】認識核聚變、氫彈與中子彈的物理原理,人造太陽有可能嗎?

當我們談到核聚變(fusion),常會聯想到巨大的蘑菇雲、像太陽一樣的光亮,或是戰爭時令人不寒而慄的威力。但核聚變真正的物理意思其實可以用幾個生活化的比喻說清楚:它是把輕的原子核合成成較重的原子核,過程釋放出大量能量。理解這個過程的關鍵,不需深厚的物理背景,只要抓住幾個核心概念,就能看懂氫彈為何如此驚人、太陽如何發光發熱,以及科學家為何在實驗室裡努力地想把核聚變「馴服」成為發電來源。

什麼是核聚變?為何會放出能量?

把核聚變想像成兩顆小球要合併成一顆大球。原子核由帶正電的質子和中子組成;當兩個帶正電的質子靠得很近時,它們會互相排斥(像兩個同樣極性的磁鐵相斥),這種排斥叫做靜電排斥(Coulomb排斥)。要把它們推到非常接近,必須給予極大的能量,讓它們「跑得夠快」去克服這個排斥。一旦它們靠得夠近,核子之間的強核力(strong force)就會把它們綁在一起,形成新的較重的原子核。在這個結合的過程中,系統的總質量會微微減少,那個減少的質量會以能量的形式釋放出來(這就是愛因斯坦的E=mc^2)。

太陽如何做到核聚變?地球上為何難以模仿?

在太陽裡,巨大的重力把數以十萬萬計的氫壓縮在核心,溫度達到上千萬度,粒子運動極快,足以克服靜電排斥並發生聚變。可以把太陽想像成一個自然的大鍋,靠自己重量和高溫去達到「燃點」。地球上沒有這樣大的重力,我們如果想做到核聚變,就必須另外想辦法把氫原子加熱到極高的溫度或把它們猛烈壓縮。這正是實驗室裡科學家面對的兩大挑戰:一是把燃料加熱得非常熱(數億度),二是把這些熱的燃料困在一個區域足夠長的時間,以便足夠的原子核碰撞並維持反應。

氫彈為何需要原子彈作為“火柴”?

氫彈(thermonuclear weapon)利用的就是核聚變,但要把氫點燃的溫度和壓力極高。實際上早期的氫彈設計常常把一個傳統的核裂變彈(我們俗稱的原子彈)放在前端作為引爆器。這個裂變彈一爆炸,瞬間產生極高的溫度和大量放射線,把周圍的氫同位素(例如重氫:一個質子一個中子;或超重氫,即氚:一個質子兩個中子)加熱到能發生聚變的條件,於是聚變反應就被觸發,釋放出遠超裂變彈的能量。這也是為何氫彈的蘑菇雲會比原子彈更壯觀,光度有時甚至被目擊者形容為「天空裡多了第二個太陽」。

能量級別:千噸、萬噸到百萬噸

核武威力常用「TNT當量」來比較:廣島、長崎那類原子彈的等級通常在數千噸到數萬噸TNT(稱為千噸到萬噸級,kiloton);氫彈則可達到百萬噸(megaton)級別,甚至更多。舉例來說,史上最大的一顆試爆氫彈——所謂的沙皇炸彈(Tsar Bomba)——威力約數十萬噸到數千萬噸TNT(常見數字為數十Megaton),比廣島那類原子彈大上好幾千倍。把這種能量放在一個城市上,破壞範圍會大到難以想像:不僅建築被摧毀,熱輻射和高強度中子也會對生物造成致命影響。

核裂變與鏈式反應:原子彈怎麼「自己越炸越多」?

原子彈的能量來自核裂變:重核(如鈾或鈈)吸收中子後分裂,分裂時會釋放出更多的中子,這些新中子可以撞擊其他重核,引發更多裂變,形成快速的連鎖反應(像滾雪球一樣)。這種連鎖反應在很短時間內釋放出巨量能量,產生巨大爆炸。氫彈裡面通常也有裂變的「引信」或「內核」,先靠裂變把條件推到能引發聚變的水平,再由聚變放出更大量的能量。

中子在核武裡的角色:什麼是中子彈?

核聚變會放出高能中子。中子本身沒有電荷,因此穿透能力很強,可以穿透建築物,直接打到裡面的人和生物,造成嚴重的輻射傷害。所謂的中子彈(neutron bomb)其實是針對這一點做設計:把武器調整成在爆炸時釋放大量高能中子,同時減少炸飛瓦解的衝擊波和火焰破壞。結果就是建築物可能相對完整,但在裡面的人會因為強烈中子輻射而致命。中子容易被含氫材料(例如水)慢下來和吸收,因此近水的人可能受到較多吸收效應,但總體來說中子彈的特點是:對生命體的致命性比物理破壞更強。

核聚變也會有「連鎖」:聚變反應如何自我推進?

聚變反應本身也可以引發更多聚變:當兩個氫同位素聚變成氦時,會放出能量與高能中子。這些中子和產物會撞擊其他燃料,進一步加熱或產生次生反應,使得周遭的燃料更容易繼續聚變,形成一種由聚變粒子互相促進的過程。在武器中,這種自我加速的效果是致命的;在受控的發電實驗中,科學家試圖讓這種連鎖可控、連續、穩定地釋放能量。

受控核聚變發電的基本難點與目前策略

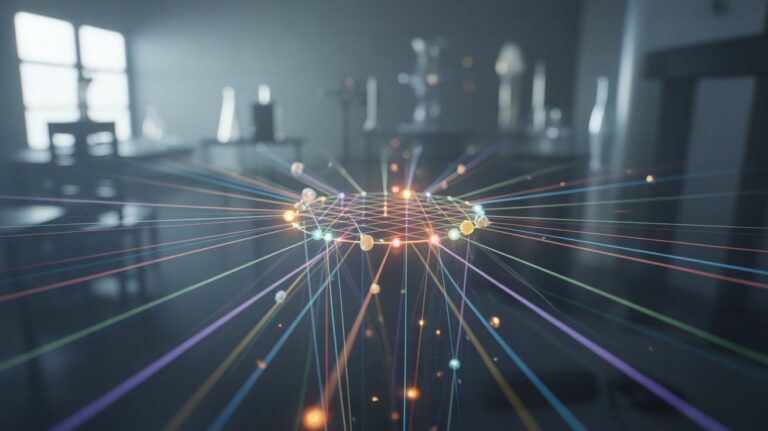

把核聚變變成和平用途——例如發電——核心難題是如何達到並維持「足夠高的溫度、密度與困束時間」。科學上把這三項的乘積稱為Lawson條件,可用一個生活比喻來理解:要讓一群跑得快的球員不斷碰撞,你既要讓球員跑得夠快(高溫)、讓球員夠多(密度)並且把他們留在同一個場地夠久(困束時間)。目前科學家主要用兩種方法嘗試:一是磁約束(像托卡馬克tokamak),用強磁場把帶電粒子「困」住,避免它們碰到裝置壁而冷卻;二是慣性約束(inertial confinement),用強大激光或粒子束瞬間把小顆燃料球猛烈壓縮和加熱,靠慣性短暫維持高溫高壓以引發聚變。這些方法至今都在克服能量輸入大於輸出的挑戰——科學家要的是凈正輸出(輸出能量大過投入能量)。

用簡單日常比喻整理重點

要點回顧:核聚變像是把兩個快跑的人(質子)逼得很近去抱在一起(變成氦),必須先讓他們跑夠快(極高溫)或把場地壓得很小(高壓),一旦抱在一起就會掉下一點質量,變成大量能量。太陽靠巨大的重力和高溫天然達成;氫彈則用原子彈瞬間產生極端條件來達到同樣效果。中子在聚變與裂變中扮演重要的穿透與能量傳遞角色,中子彈便是把這一點放大以產生特定戰術效果。最後,把核聚變變為發電,是把這一顆熊熊燃燒的火焰「馴服」成可控、持續且安全的能量來源——這需要高溫、高密度和長時間的困束,目前還在技術突破之中。

理解核聚變,不必被術語嚇倒。抓住「需要極高能量去克服靜電排斥、聚變後釋放大量能量、以及聚變在不同情境(太陽、武器、發電)下的不同控制方式」這三個主線,就能在日常新聞或討論中更清楚地判斷與思考相關議題。