這世界的物理定律原來是左撇子!

我們以為左右一樣,原來不一定

日常照鏡,你會看到一個把右手變左手的自己。多數人直覺會覺得:如果把整個世界放進鏡子,物理規律應該一樣吧?物理學把這種「左右互換也應該一樣」的想法,叫作「宇稱守恆」。但在1957年,楊振寧與李政道提出並由吳健雄實驗證實:有一種基本作用力,竟然不守這條「左右對稱」的規矩——這就是弱相互作用的宇稱不守恆。簡單講:在某些微觀過程裡,鏡像世界和我們的世界,真的不一樣。

四大作用力速懂:弱作用是誰?

自然界的現象,大多由四種基本作用力主宰:引力、電磁力、強相互作用(把原子核黏緊的膠水)和弱相互作用。弱作用負責一些「核衰變」的事件,例如中子變成質子,同時放出電子和中微子,這就是我們在實驗室常見的「β(貝他)衰變」。弱作用雖然名字叫「弱」,但在微觀世界,它能做出非常關鍵、而且很「偏心」的事。

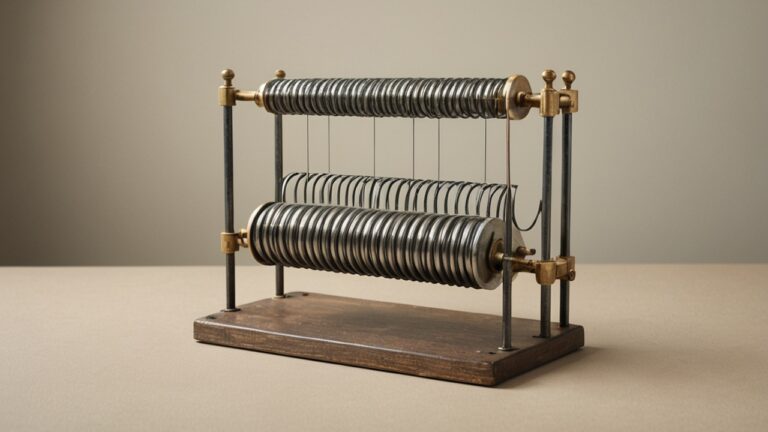

鏡像為何失靈:吳健雄的關鍵實驗

怎樣判斷「左右」在弱作用中不對稱?想像把一批原子核像迷你地球般「排好北極南極」(即排列它們的磁矩/自旋方向),然後觀察它們在β衰變時射出的電子是往哪邊走。吳健雄設計了經典實驗:把鈷-60原子核在極低溫、強磁場下排整齊,結果發現電子更偏向沿著某個特定方向射出,而且這個偏好方向,不能靠「把整套規則照鏡子」來解釋。換句話說,在弱作用的世界裡,「左」和「右」真的有分別。這就是「宇稱不守恆」的直接證據。

為何這麼震撼:對稱與破缺

科學家常以對稱來尋找自然規律,因為對稱通常代表「不變的本質」。但宇稱不守恆提醒我們:有時候世界的關鍵,不在完美對稱,而在對稱如何被打破。這個觀念對理解宇宙的大問題很重要,例如為何宇宙裡的正常物質遠多於反物質?原來某些微小的不對稱,能在早期宇宙把天平「微微傾斜」,最後累積成今天我們看到的「不平均」。

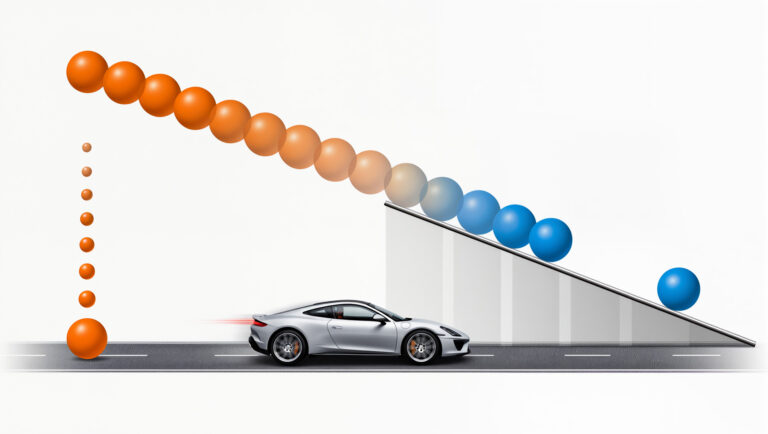

從手則到定律:用生活例子理解

中學讀電磁學會學「左手/右手定則」,幫我們記住力、電流和磁場的方向關係。那些手則背後,其實是「有方向」的物理量在互相作用。宇稱的問題,就是問:如果把所有方向鏡像反轉(左變右),規律會不會完全相同?在電磁力或引力中,答案是:可以。但在弱作用中,答案是:不行。這個「不行」,並非小修小補,而是一道新門——告訴我們微觀世界更複雜,也更有趣。

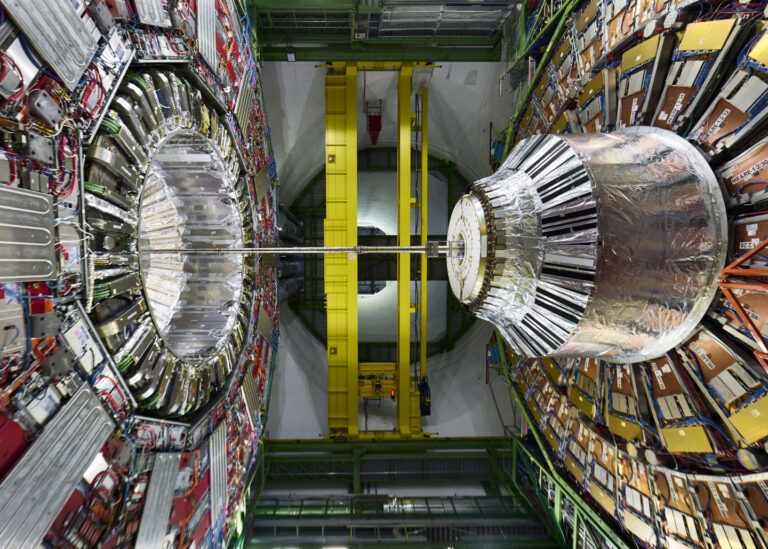

規範場論:把三種作用力放進同一語法

拿了諾貝爾獎之後,楊振寧還有另一項劃時代的工作:與Mills合作提出的「規範場論」(Yang–Mills理論)。怎樣用日常語言理解?把它想像成「物理的通用文法」。不同地區說不同方言(電磁力、弱作用、強作用像三種方言),規範場論提供一套統一的語法,讓三者可以在同一本教科書裡被描述、計算和彼此連接。更形象一點:好像我們換衣服不換人——你可以用不同的「描述方式」(規範),但真正的物理結果不會被「換衣服」影響,這種「描述可自由更換但結論不變」的特性,叫「規範不變性」。

為何重要:通往「大一統」的必經之路

有了規範場論,科學家把電磁力與弱作用成功統一起來(電弱理論),強作用也能在同一框架下描述。剩下最難的是把引力也納入,成為真正的「統一場論」。我們尚未成功,但沒有規範場論,連踏出統一的第一步都談不上。它是現代粒子物理的語言和工具箱。

精準與應用:為何「更準的鐘」也很重要

有人會問:這些看似抽象的對稱與規範,能做什麼?答案之一是「極致的精準」。當我們理解對稱與其破缺,就懂得哪些量應該穩定,哪些會有微小偏差,從而設計出更穩定的原子鐘、用更敏感的裝置測到更微弱的效應。精準的時間,關係到衛星導航、通訊、金融交易的同步化——它們不是花巧,而是現代生活的底座。

合作與署名:為何會爭「第一作者」

科學是集體事業,但論文署名次序會影響學術評價。一般來說,「第一作者」代表主導貢獻,「最後一位」常是領導團隊的教授。有人用這個比喻:兩個小孩在沙灘,一個先發現寶盒,另一個把盒子打開。誰的功勞大?在「宇稱不守恆」這段歷史裡,理論的提出與實驗的證實缺一不可。以今天的眼光,很多人認為吳健雄應共享最高榮譽,因為沒有她的關鍵實驗,顛覆性的真相無從落地。這個故事也教我們:理論與實驗,是同一條路的兩隻腳。

人才與土壤:科學為何需要長時間的「耐性」

從戰亂年代的西南聯大,到留學美國、在費米、泰勒等大師環境中成長,楊振寧、李政道的經歷提醒我們:天才需要土壤。今天論文上華人名字已非常常見,但要把一個大題目從頭跟到尾,累積到足以改變教科書的貢獻,仍要穩定的資源、開放的學術交流,以及「時間」。諾貝爾獎常常有「排隊效應」:很多重要發現在幾十年前已種下種子,只是還在輪候被表彰。與其焦慮,不如專注於把問題做深做透。

總結:從「左右」學思辨,向「規範」學格局

宇稱不守恆教我們:直覺未必可靠;規範場論教我們:換一套語法,世界更清楚。當你再照鏡時,不妨想想:如果連「左右」都可以在微觀世界失靈,我們還有多少習以為常的認知,可以被好奇心翻轉?這正是科學最迷人的地方。