追憶楊振寧教授,改寫物理與華人科學的一代燈塔

向一代泰斗致敬

楊振寧教授以一百零三歲高齡辭世,雖學界早有心理準備,仍難掩哀傷。對許多人來說,他不只是諾貝爾獎得主,更是一盞讓華人看見世界科學高峰的燈。回望他的學術旅程,既有推倒舊框架的勇氣,也有搭建新橋樑的遠見;既照亮微觀粒子,也照亮華人科學的道路。

左右不再對稱:什麼是「宇稱不守恆」

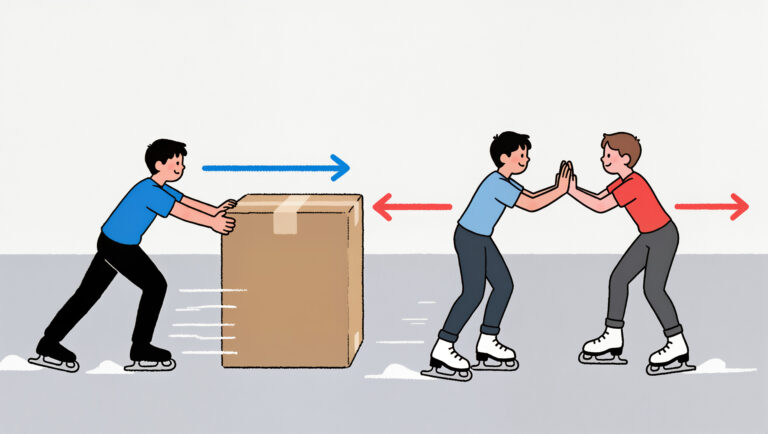

先談他最為人熟悉的成就:與李政道教授於1957年獲諾貝爾物理學獎的工作——在「弱相互作用」中,左右對稱(宇稱)並不成立。這句話很學術?想像你對著一面鏡子:鏡中人把右手抬起,我們看成左手。若物理定律完全對稱,鏡中世界應該跟現實一樣可被同一套規則描述——只是左右互換。但在某些核內的衰變過程(例如β衰變),事情偏偏不是這樣。

一個生活化的比喻:把原子核想成一個會自轉的地球,指向某個方向(像指南針指北)的,叫它的「自旋/磁軸」。在β衰變中,原子核會射出電子;實驗發現,電子出射的方向,偏向與核自旋方向存在固定關係,並非左右都一樣。換言之,把整個裝置放進「鏡子世界」後,原來那套「左右互換也照樣成立」的規則就失效了。這就是「宇稱不守恆」:在弱作用下,世界並非天生「左右公平」。

理論與實驗的接力:吳健雄的關鍵一槌

提出構想是一半;證明,需要實驗的決斷與手腕。楊振寧與李政道邀請吳健雄教授設計精密實驗,用極冷的鈷-60原子核作樣本,仔細量度電子出射與核自旋方向的關係。結果一錘定音:弱作用下確實存在左、右的不對稱。從提出到證實再到獲獎,時間短得驚人,因為它徹底改變了人們對「對稱」的直覺。也因此,許多人至今認為吳健雄應與二人共享這項榮譽,凸顯實驗在科學中的決定性地位。

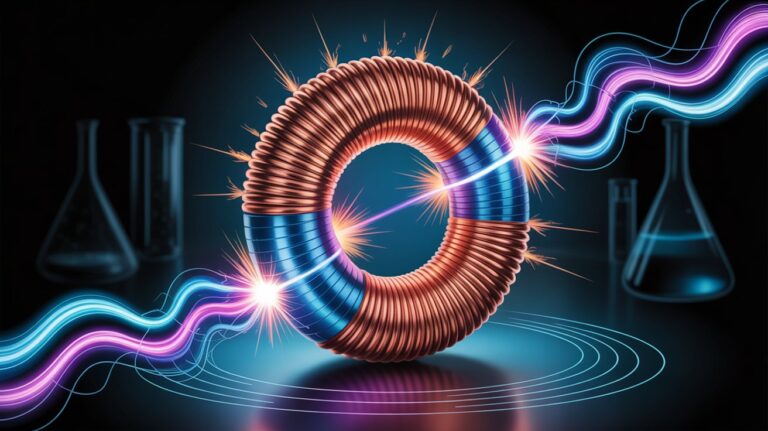

從顛覆到建造:規範場論(Yang–Mills)

推倒一堵牆後,還要建一座橋。諾獎之後,楊振寧與米爾斯提出的規範場論,就像為自然界的基本作用力制定一套「交通規則」:不是限定你每一步怎樣走,而是規定「怎樣改變不變」,讓方程在某種「轉換」下仍保持一致。這個看似抽象的數學框架,後來成為把電磁作用、弱作用與強作用放進同一屋簷的關鍵語言,是現代粒子物理標準模型的支柱之一。今日我們談電弱統一、強作用的量子色動力學,背後都離不開這套工具。未能納入的,只剩下引力——那是下一座待完成的大橋。

戰火中的求學與黃金年代的相逢

楊振寧出生於書香門第,少年時國家正值戰亂。他與李政道都在雲南西南聯大受業,得師長力挺,也承接了那一代知識分子「在最壞的時代,做最難的學問」的氣節。赴美後,他在芝加哥大學與泰勒、費米等巨擘接觸,後至普林斯頓高等研究院與愛因斯坦同處一隅。那是粒子物理的黃金年代,他站在風眼,也一步步成為塑形風向的人。

回望與投入:為中國科學鋪路

文革前後,他多次回國參訪,為科研與教育建言。改革開放後,他與多位學者推動人才培養,促成一批青年留學深造(例如由李政道主導、眾多名師參與的CUSPEA計畫),後來更長期在清華大學授課、育才。若問為何中國本土培養的物理學家至今諾獎仍寥寥?答案並不浪漫:需要時間、土壤與耐性。尖端科研靠的是長期積累、穩定資源與自由競逐;今天在國際頂尖期刊上,華人學者已十分活躍,愈來愈多工作由中國本土機構主導。只要把路走長、把梯搭穩,果實自然會到來。

友情與爭議:誰先看到寶盒?

楊振寧與李政道早年合作無間,後來卻漸行漸遠,爭議焦點離不開「誰先提出、誰貢獻較多」以及論文署名次序。有人打個比方:兩個孩子在沙灘發現一個寶盒,一個先挖出盒子,另一個成功打開蓋子——誰算「發現」?學術世界的署名規矩往往把第一作者視為主要貢獻者,而排序背後則是千絲萬縷的討論與角力。以今天的眼光,很多人也會補上一句:若當年能讓吳健雄共享榮譽,或許能更貼近歷史真相,也減少遺憾。爭議終會落塵,但科學本身留下的光,仍在。

給年輕人的幾句話

從他的一生,我們能讀到幾個簡單卻重要的信念:第一,敢於懷疑常識——鏡子裡的世界未必與我們等同;第二,理論與實驗彼此成就——沒有吳健雄的硬功,宇稱不守恆只是漂亮的猜想;第三,在動盪中守住書本——西南聯大的清苦,沒有阻住學問開花;第四,把個人成就放進更大的共同體——規範場論是眾人長年耕耘後才開出的花。

結語:在鏡子前繼續思考

楊振寧讓我們明白:當鏡子說「不」,不是世界壞了,而是我們理解得不夠深。他替物理學撥開了一層迷霧,也替華人科學點亮了一盞長燈。道別不是句號。在更精確的實驗、更簡潔的理論與更自由的學術土壤裡,這盞燈會被更多人接力,照得更遠。