【能源2】核能的另一條路:「釷」元素是未來之星?

當我們談核能時,常會想到兩個字:裂變與聚變。前者是把重原子核劈開,釋放能量;後者是把輕核合併,也會放出巨大的能量(太陽就是靠聚變發光發熱)。但在地球上實際商業化、穩定運作的,直到今天大部分仍是靠核裂變──尤其是以鈾為主的反應堆。那麼,有沒有更安全、資源更充足的選擇?釷(thorium,元素符號 Th)就是一個被反覆提出來的候選人。本篇用簡單生活化的比喻,說明鈾與釷的差別、釷如何變成能用的燃料,以及為何它仍需時間成熟。

核裂變、核聚變:一句話理解

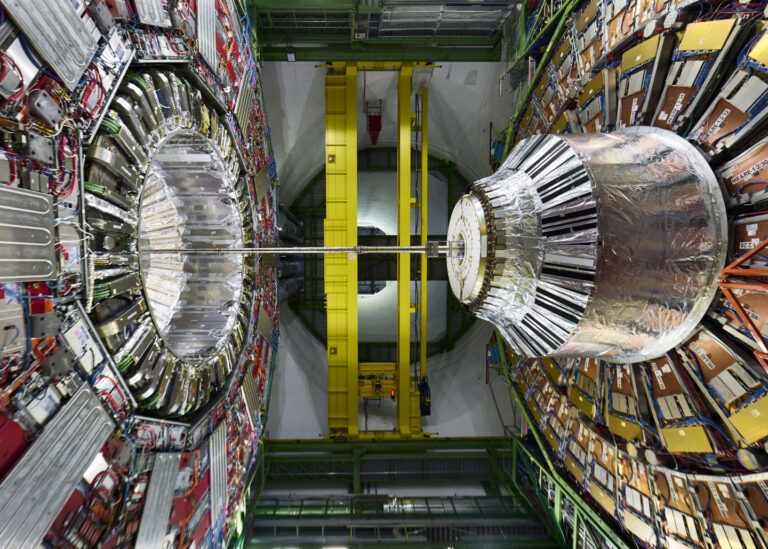

核裂變像把一顆大石頭劈成兩塊,裂開時會有能量和中子飛出來;若這些中子去撞別的石頭,繼續把它們劈開,就會出現「連鎖反應」。核聚變則像把兩塊小磁鐵強行擠在一起,因為帶正電的原子核互相排斥,要靠非常高的溫度或壓力才能克服那道靜電障礙(這就是為何要把太陽那種規模的能量搬到地球很困難)。

一句最有名的物理公式 E=mc2(質能等價),告訴我們少量質量可以轉換為巨大能量;裂變跟聚變都是在不同方式下實現這個轉換。

鈾為什麼適合做反應堆?又帶來什麼麻煩?

自然界裡的鈾主要有兩個同位素:鈾-238(多數)和鈾-235(少量但能裂變率高)。發電廠要的是足夠多的可裂變材料(像鈾-235),因此常需要濃縮或處理,製成燃料棒放進反應堆。控制好中子數量,就可以維持電廠在「剛好穩定」的狀態——太少就熄火、太多就可能過熱或失控。這個控制過程,就好像走鋼絲:太鬆或太緊都不行。

而處理鈾的過程,會留下大量副產品和放射性廢料。以一個例子說明:若從250噸天然鈾出發,經過提煉與使用,會留下大約數十噸屬於高放射性的用過燃料棒,以及上百噸其他含放射性的剩料。這些廢料有些半衰期極長,需要安全封存上萬年,找一個不會被人類活動打擾的地方存放,是個棘手的社會問題。

釷(Thorium)是什麼?它如何『變身』成燃料?

釷(thorium)本身不是一塊能直接裂變的大“石頭”,但它和鈾的重量相近。釷最重要的性質是:當它吸收一顆中子時,會變成一個不那麼穩定的原子核,經過幾步衰變之後,就能變成可以裂變的鈾-233(這個過程稱為「轉化」或「繁殖」)。換句話說,用釷發電,需要把釷放在一個有中子的環境下,讓它慢慢被“製造”成可裂變的燃料,再由這些新生成的燃料進行裂變、釋放能量。

比喻來說,若把核燃料比作麵包,傳統鈾路線是事先把大量已經烤好的麵包放進爐子(大量已具可裂變的材料);釷路線則像是把麵粉和酵母放在一個容器,然後在爐子裡慢慢發酵、變成麵包,你可以隨時調節投入的酵母(中子強度),控制產麵包的速率與數量。

用釷的好處:更少高放廢料與資源豐富

釷在地殼中的含量通常比可直接使用的鈾-235豐富得多。更重要的是,透過釷路線產生的廢料中,長壽命、超高放射性的重元素(像某些鈈或超重放射性副產品)的比例會更低。實務上有研究與試驗顯示:若以釷為主的系統,總廢料量可以大幅減少,且多數剩餘放射性物質的活性衰降得比較快。舉個近似的比較:使用250噸天然鈾會產生數十噸高放燃料棒外加上百噸其他放射性剩料;而採用釷的系統,在理想條件下,1噸釷可長期運作並轉化為可用燃料,處理後十年內能降低大部分放射性,剩餘較長壽命的部份則可在數百年尺度內衰降到安全許多的程度(原始研究常用類似的示例來說明廢料體積與半衰期的差別)。

為什麼現在還沒全面改用釷?

聽起來很理想,但技術上不是沒有難題:

- 功率密度較低:釷路線的設計通常不像現有鈾爐那麼容易短時間內產生大量能量。換言之,要把現有電廠的產能用釷設計完全取代,電廠規模或運作方式需要重新設計。

- 燃料循環複雜:釷本身不是立即可裂變,需要先被轉化成鈾-233。這個燃料循環的工程與化學處理,需要新的技術和材料,還未像鈾燃料那樣成熟與工業化。

- 武器化風險與法規:雖然釷路線一般產生的鈈較少,但生成的鈾-233本身也有被不當利用的風險,所以任何新技術都要兼顧防擴散(non-proliferation)政策。

- 既有產業與投資慣性:現有核能產業已經投入大量基礎設施與規範,轉變到新系統需要長期研發、法例更新與大量投資。

核聚變還有機會嗎?

核聚變一向被視為最終解:燃料來源取之不盡(像氫的同位素),且理論上副產品較少、長壽命放射性廢料低。但實際上,讓帶正電的原子核互相靠近到能合併,需要極高的溫度(或壓力),去克服彼此的靜電排斥。想像你要把兩個都帶正電的氣球緊緊擠在一起,必須給它們很大的能量才能黏在一起;這就是核聚變目前難以商業化的主要原因。不過如果未來技術(例如更好的磁約束或慣性約束技術)成熟,聚變仍然是非常有希望的長遠選擇。

結語:釷不是萬能,但值得投資研究

總結來說,釷(thorium)代表一條有吸引力的核能替代路線:資源較豐富、潛在的高放廢料較少、長期廢理會較容易處理;但它不是即刻可以替代現有鈾爐的銀彈,因為功率、技術成熟度、燃料循環以及政策法規等問題都須克服。

對香港或其他關心能源與環境的城市來說,理解這些技術的差異很重要:不論是鈾裂變、釷路線或未來的聚變,每種選擇都有自己的物理限制、工程挑戰與社會成本。把注意力放在科學事實、比較不同技術的優缺點,並要求透明的風險評估與長期監管,才是面對未來能源抉擇的正確態度。