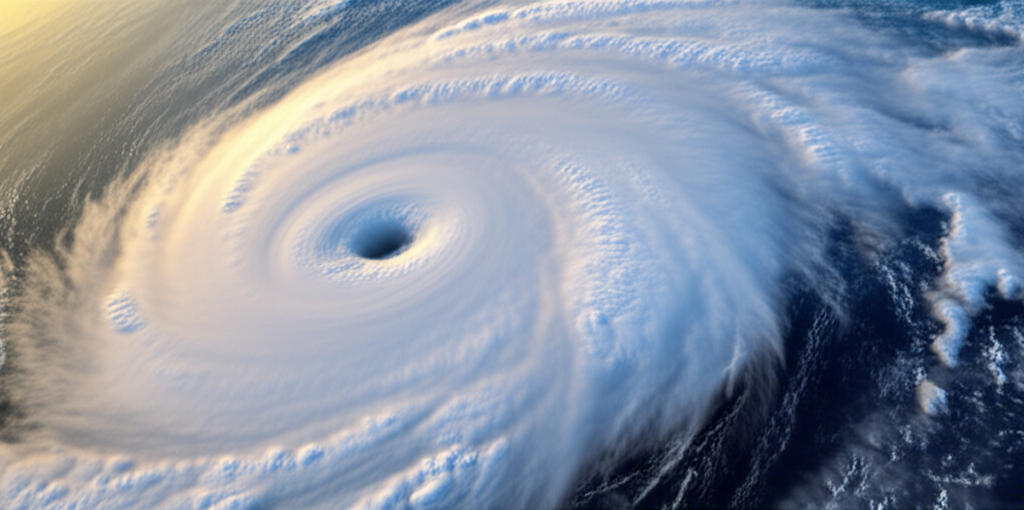

全面認識藤原效應:兩個颱風在「跳舞」!

如果你有留意天氣新聞,尤其是夏季的熱帶氣旋季,你可能聽過一個聽起來像日本人名的名詞——「藤原效應」。當兩個颱風在西北太平洋彼此靠近時,它們有時會像跳舞一樣互相繞圈,甚至交換位置、合併,或把對方推開,這個現象就叫藤原效應(Fujiwhara effect)。雖然這是氣象學術語,但背後其實是一個非常漂亮的流體力學(Fluid Dynamics)與自轉地球上的旋渦互動問題,跟我們在天文學裡研究的旋渦、吸積盤(accretion disk)不無相似。今天讓我們拆解它的物理,並理解它如何影響香港的天氣預報與風險判斷。

藤原效應是甚麼?核心概念一分鐘理解

藤原效應指的是當兩個接近的渦旋系統(在熱帶的情況多是熱帶低氣壓、熱帶風暴或颱風)靠得夠近時,它們會因彼此的渦旋流場而互相繞轉——整個系統的「質心」附近像軸心,兩者沿著這個軸心轉圈。這個互繞常見於西北太平洋兩個熱帶氣旋之間,距離通常小於約 1,000 公里便較易觀察到顯著互動,極端情況下可合併、或一強一弱,弱者被拉扯變形甚至消散。

你可以想像兩個旋轉的溜溜球,彼此靠近後不再各自孤立運動,而是互相影響、一起「打圈」。在流體力學上,這是兩個同向旋轉渦旋(co-rotating vortices)的經典互動:它們的速度場會彼此疊加,產生整體的繞轉運動。這個現象最早由日本氣象學家藤原咲平在 1921 年系統描述,故稱「藤原效應」。

從颱風地圖到數學:為何會互相繞轉?

要理解藤原效應,我們先用一個簡化的物理圖像:把每個颱風視為一個「渦旋」,就像在水面上放兩個逆時針旋的漩渦,它們會因彼此誘導流(Induced Flow)而一起轉動。用數學語言可用點渦(Point Vortex)模型描述:每個渦旋帶有環量(circulation),在理想流體中,兩個同向渦旋會沿著彼此連線的中點為中心繞著打轉。距離愈近、強度愈相當,這個互繞就愈明顯。

不過,大氣並非理想流體:有地轉平衡(geostrophic balance)、地球自轉的科氏力(Coriolis force)、垂直結構、摩擦與濕對流。現實中的颱風是大尺度、深對流的暖心系統(warm core system)。即便如此,中心思想仍成立:彼此的環流疊加,導致路徑彎曲和整體繞轉。其動力學可用淺水方程(Shallow-water equations)或准地轉近似(quasi-geostrophic approximation)下的渦度方程來理解:渦度與位渦(potential vorticity, PV)的守恆,使得兩個渦旋的相互感應流主導了彼此平移向量的改變。

甚麼情況下會出現?距離、強度與環境風場

不是所有相近的颱風都會上演「雙子舞」。幾個重要條件:

- 距離門檻:經驗上約在 1,000 公里以內較可能出現互繞,600–900 公里常見較明顯效果。若超過這距離,彼此誘導流太弱,路徑仍以環境引導氣流(steering flow)為主。

- 強度與對稱性:兩者強度相近時最容易純粹互繞;若一強一弱,弱者常被拉伸成外螺旋雨帶,被「吞併」或抑制發展,強者路徑較少受影響,只出現輕微偏折。

- 環境風場:副熱帶高壓邊緣、季風槽、急流入口/出口等背景風場會改變互繞的表現。有時環境引導風比渦旋互感更強,互繞便被「扭曲」、甚至被抑制。

- 垂直切變(Vertical wind shear):強切變會讓其中一個系統結構受損,互繞效應變得不對稱,結果可能是弱者消散,強者維持主導。

- 海溫與含水量:暖海面和充沛水汽有利雙方維持結構,互繞更持久;若其中一方進入較冷水域或乾空氣,容易敗退。

典型結局:五種常見「劇本」

藤原效應不是只有一種結局,常見結果包括:

- 互繞後分離:兩系統短暫互繞一到兩圈後,被環境風帶走,各奔東西。

- 合併(Merger):其中一個被拉伸捲入較強者的環流,最終「合體」,留下單一更大的系統。這多發生在距離很近、強度差距不大的情況。

- 吞併(Absorption):強者幾乎保持路徑,弱者被吸收成外雨帶或低渦,快速消失。

- 交換位置(Slingshot/Position exchange):兩者像彈弓一樣互拋,路徑大幅彎曲,結束後位置互換。

- 劇烈偏折:不合併但互相改變彼此的移動向量,導致中後期路徑預報難度大增。

從實驗水槽到超級電腦:科學家如何研究

理解藤原效應的方法,從簡到難,大概有三條路線:

- 理論與理想模型:以點渦模型、淺水層模型,研究兩個同向渦旋的相對運動與穩定性,能抓到互繞、合併的基本門檻與時間尺度。

- 實驗室流槽:用旋轉水槽與浮蓋技術模擬地轉效應,放入兩個渦旋,觀察互繞與合併行為,驗證理論參數區間。

- 數值模式與再分析資料:運用區域與全球數值天氣預報模式(NWP)、集合預報(ensemble forecasting)、四維變分(4D-Var)或集合法(EnKF)同化衛星與雷達資料,模擬雙颱互動的三維結構與雲微物理。

在近年的研究中,研究者會用位渦診斷(PV diagnostics)把颱風的暖心結構轉化為等效的位渦渦旋,追蹤它們的互動、拉伸與傾斜;同時用集合預報評估不確定性,找出甚麼環境條件最容易觸發合併或偏折。這些方法讓天氣中心可在颱風彼此接近時提前發出「互動風險」訊息。

與我們有甚麼關係?

對香港人來說,藤原效應最實際的影響是「路徑預報會更難」。當兩個熱帶氣旋接近南海或西北太平洋,互相牽引可能令原本直覺的西行路徑突然北拐、甚至掉頭東移。這會影響:

- 防風部署時機:升降風球的時間和級別需要更具彈性,因為強度與距離變化快。

- 降雨分布:互繞期間外圍雨帶可被拉長、轉向,局部暴雨、山泥傾瀉風險提高。

- 海況預測:湧浪與長浪方向可能改變,對離岸活動、渡輪航線與近海工程安全很關鍵。

因此當天文台提到附近有兩個熱帶氣旋時,你會發現路徑圖上出現更大的「扇形」不確定區域。這不是預報不準,而是大氣本身在進行一場複雜「雙人舞」——小小的初始差異就會把節奏帶去不同方向。

藤原效應一定與颱風有關嗎?更廣義的渦旋互動

「藤原效應」一詞多用於熱帶氣旋,但廣義而言,任何同向旋轉的大尺度渦旋都有類似互動:例如中緯度氣旋與切變渦旋的耦合、海洋中的渦旋(如黑潮渦旋)彼此繞轉,甚至在天文尺度上,星系碰撞所呈現的潮汐互動與軌道繞轉雖然機制不同(重力主導、非流體誘導),但「兩個巨系統靠近後不再獨立運動」這個概念是相通的。對科學家而言,這些都是「耦合系統互動」的不同舞台。

常見迷思

- 迷思一:兩個颱風靠近一定會合併。事實:不一定。互繞後分離十分常見,是否合併取決於距離、強度差與環境風場。

- 迷思二:藤原效應只在太平洋出現。事實:任何熱帶盆地理論上都可能,只是西北太平洋生成頻率高、樣本多,較易觀察。

- 迷思三:互繞會令颱風必然增強。事實:也可能削弱,尤其弱者被拉伸、乾空氣捲入或進入冷渦,結構會崩。

科學細節再深一點:位渦、角動量與尺度分析

在熱帶氣旋的動力學裡,絕對位渦(Absolute Potential Vorticity, APV)近似守恆(忽略深對流的非絕熱過程與摩擦),當兩個暖心渦旋靠近時,彼此的位渦脊(PV tower)會感應產生平移速度——你可把它視為「彼此給對方一個推力向量」。同時,角動量(Angular momentum)分布決定了外雨帶可否被拉入核心,影響合併門檻。尺度分析顯示,當彼此距離 L 與德法尺度(Rossby deformation radius)相當時,互感最強;若環境引導風 U 的量級大於互感誘導速度 u_ind,系統則以環境風為主。這種比較幫助預報員快速判斷互繞是否會主導未來 2–3 天的路徑。

歷史案例速覽:從圖像看行為

多個案例顯示藤原效應對路徑至關重要:例如西北太平洋上某年相隔約 700 公里的兩個颱風出現明顯互繞,一者最終被吸收,另一者路徑由西北轉為偏北;亦曾有雙颱交換位置後分離,各自登陸不同地區。雖然每個案例的環境背景不同,但共通點是:互繞期間,預報不確定性顯著放大,集合預報的「羽毛圖」(spaghetti plot)會張開成扇形。

對公眾與決策者的實用建議

- 關注雙系統情景:當天文台提及附近有兩個活躍熱帶氣旋時,留意路徑更新頻率會更高,變動更快。

- 看集合而非單一路徑:多參考集合預報與概率降雨、風力範圍,不要只看「線」而忽略「範圍」。

- 預留機動時間:活動安排、工程與航運在雙颱期間應預留更大的彈性窗口。

延伸思考:從大氣到宇宙的「互動之舞」

作為一個喜歡把自然現象放到更大視野的人,我特別喜歡把藤原效應與天文中的系統互動作比較。行星環中的微渦、原行星盤裡的塵氣渦旋會彼此牽引;星系之間則以重力互相捕捉,產生潮汐尾與合併。雖然支配力不同(流體渦度 vs. 重力),但「互動後的軌跡不再單純由外界背景決定,而是由彼此的存在改寫」這件事,在科學裡屢見不鮮。自然界有時候就像一場群舞,每位舞者既跟著音樂,也互相影響。

結語:看懂雙颱「共舞」,就看懂預報為何更謹慎

藤原效應並不是神秘的黑箱,而是渦旋互動的自然結果。當兩個熱帶氣旋靠近,彼此的環流會改變移動方向與速度,帶來合併、互繞或偏折等多種可能。對香港人來說,理解這點能幫助我們在閱讀天氣資訊時更有耐性與彈性——看到預報扇形變大,並非科學退步,而是科學如實呈現不確定性。下次新聞提到「雙颱互動」或「藤原效應」時,不妨把它想像成兩位舞者在海面上跳探戈:時近時遠、時強時弱,而我們要做的,是懂得欣賞這場舞的節奏,並為可能的變奏做好準備。