【宇宙學2】古人怎樣想像太空?科學又如何把真相拉回來?

抬頭看天,太陽像一盞巨燈,月亮像會變臉的銀盤,夜裡點點星光閃爍。沒有顯微鏡、望遠鏡以前,人類只能靠眼睛和日常經驗去建構一個「宇宙圖像」。這些圖像既是生活的解釋,也是文化和信仰的投射:天是神的居所、天上有水會下雨、地心有火像地獄。理解古人的天,就是理解一種用有限觀察去拼湊世界的智慧與錯誤,而科學的發展,正是一步步把這些拼圖換成更經得起檢驗的版本。

天是什麼?幾種古代的想像

在很多文明裡,天空被視為一個超越的區域。以聖經創世記的影像為例,古人想像地面像一塊平原,外面有一個巨大的「穹庇」或殼,把天上的水(天上的河)與地上的水分隔開來:當天上的水閘打開,就是雨。穹庇上掛著太陽、月亮、星辰,它們是固定在這個殼上的光源。

中國古代也有類似但多樣的說法:蓋天說把天想成一個蓋子罩在地上;混天說更像我們把地球放在蛋黃位置,蛋殼就是天,殼不停旋轉,蛋黃居中;還有與莊子有關的說法,對宇宙的想像更偏向哲學與比喻。無論東西方,觀察到的太陽、月亮、行星與固定星座,成了構築宇宙圖像的主要材料。

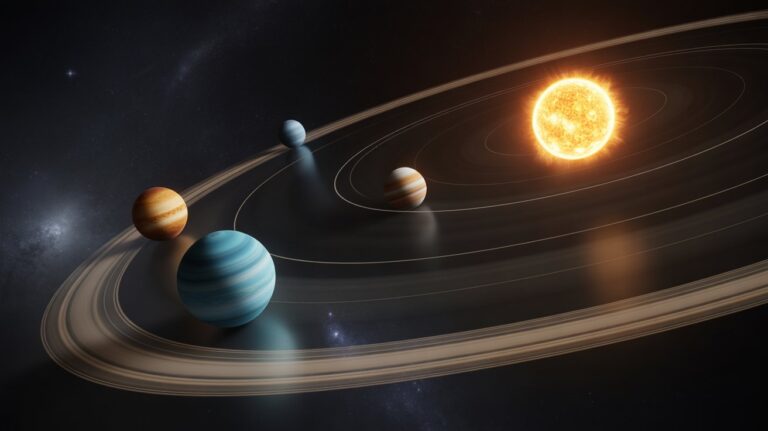

最容易觀察到的──太陽、月亮和那五顆行星

古人最早能分辨出幾種「會走的星」:水星、金星、火星、木星、土星(合稱金木水火土)。為何這些星特別被注意?因為它們在夜空中的位置不像背景的恆星那樣固定,而是有規律地移動,於是在各文化中被賦予特殊意義。古希臘看到最圓、最規整的天體(例如日月)會把它視為完美;中國則把在天上移動的五顆「行星」和地上的五行(金木水火土)連結起來,認為天地有對應關係。

月亮的週期是最直觀的:一個月內月相會重複,古人由此把「月」和時間單位綁在一起。還有一個重要的觀察是日蝕:月亮可以遮住太陽,這告訴人們月亮在太陽之前、離地球較近;這種簡單的遮蔽關係,已能提供天體遠近的線索。

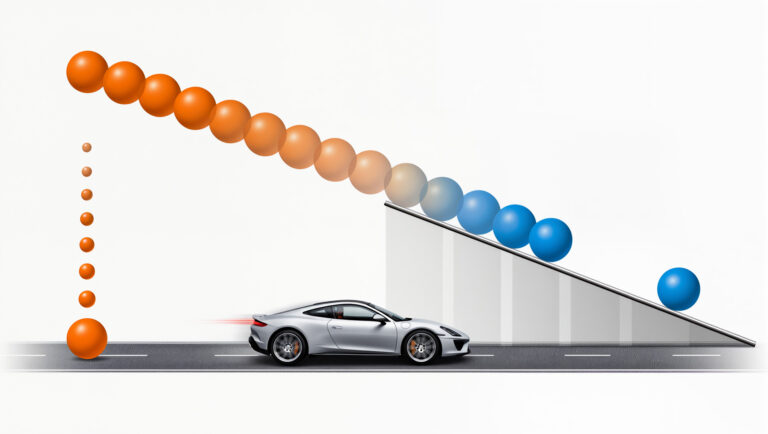

用運動速度推斷遠近:直觀又實用

古人還會用「移動快慢」來推斷遠近:在日常生活裏,我們知道近處的車輛經過視野時變換位置快,遠處的山則幾乎不動。把這個直覺放到天空,發現那些在天上移動得慢的天體,往往看來距離更遠;移動快或週期短的,則相對靠近。例如月亮一個月就完成一個週期,顯然比火星、木星完成週期要快得多,因此古人認為月亮比火木遠近要靠前。

用這些簡單方法,沒有現代工具也能得出部分正確的結論:有遠有近、有快有慢,天上並非完全一片固定的「殼」。但直覺有時會誤導,因為天空的相對運動有時是地球自轉或公轉造成的視差,而非天體本身真正在做的運動。

把想像變成數學模型:多面體、日心說與科學態度

人類不止於描述天象,還想把它們用簡單規則解釋。哥白尼提出日心說(太陽在中心)就是一個典型例子:他把太陽放在中心,讓行星圍繞它轉動,這個模型在數學上能用更簡潔的方式描述行星位置,比起把地球當中心且需要加入複雜附加假設(像是層層繞圈的運動)更直觀。當時哥白尼刻意把自己的模型說成只是計算工具,因為直接宣布違背傳統宇宙觀會招致強烈反彈。

另一個有趣的例子是開普勒早年的一個假說:他試圖用正多面體(例如三角形、四邊形等組成的立體)去「嵌套」行星的軌道,試圖把行星數量和幾何圖形連起來。這是一個典型的「把地上看到的形式套用到天空」的嘗試:看到有限種多面體,就想必然對應有限顆行星。這種聯想富有美感,但科學上需要經得起觀測檢驗。開普勒後來放棄了這個模型,並發現了行星的橢圓軌道,這才是真正符合觀測的規律。

從這些例子可以看到科學的核心態度:提出可計算、能預測的模型,然後用觀測來檢驗。模型若能簡化描述且預測新現象,就會被保留;若與觀測矛盾,就必須修正或捨棄。

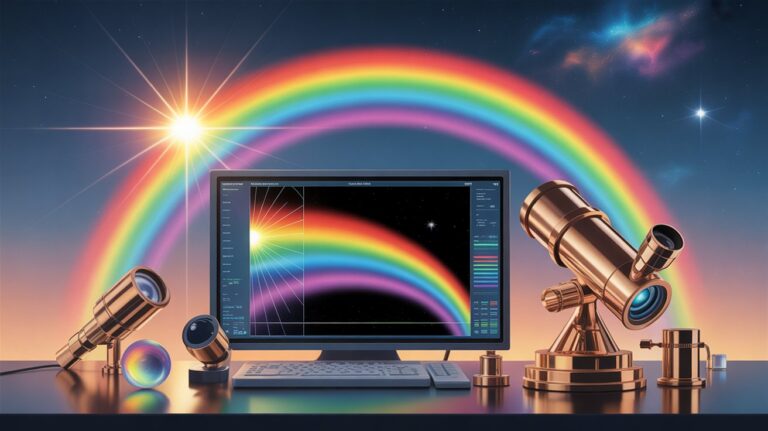

望遠鏡與現代工具如何改變我們的視野

望遠鏡的發明是一個分水嶺。它讓人能看得更遠、更清楚,發現了以前肉眼看不到的現象:木星的衛星、金星的滿缺相、土星的環,以及恆星其實是無數遙遠的太陽。隨著更精密的儀器出現(光譜儀、射電望遠鏡、太空望遠鏡、測距方法等),我們逐步知道:那些所謂的「不動的牆上星」其實是遙遠的恆星或星系,太陽只是無數恆星中的一個,宇宙的尺度遠超出古人想像。

二十世紀以後,科學家用紅移(光波長變長)和其他觀測證據,發現宇宙在膨脹;用微波背景輻射發現早期宇宙的餘熱痕跡;用望遠鏡直接觀測到遠古星系和超新星,這些都是單靠肉眼無法達成的突破。重點在於:新的工具帶來新的數據,新的數據又逼使舊理論修正或被替代。

把古代智慧放在科學的長河裡看

古人的宇宙圖像誠然充滿神話與象徵,但也包含了許多值得尊重的觀察與推理:他們用可見現象建立時間與空間的框架,並試圖把天地、人身、社會規律聯繫起來。把四季、音律、人體與天象聯繫是一種尋找統一性的努力,這種「把雜亂現象化整為零」的渴望,其實就是科學精神的一部分──只是差別在於,科學強調用可檢驗的觀測來分辨巧合與必然。

我們今天回看這些古老模型,有兩層收穫:一是理解人類如何在有限資訊下做出合理推斷;二是學到謙卑,知道任何理論都可能被新證據推翻。因此,好奇與懷疑的平衡、證據為先的習慣,才是科學最大的遺產。

結語:下次你在香港街頭抬頭看天,除了欣賞日光、月色與霓虹,不妨想一想:那些看似平常的天象,曾經塑造了人類的信仰、時間與哲學;而科學的進步,就是靠一圈又一圈的觀測,把我們從雞蛋殼般的想像,慢慢推近真實的宇宙。