【宇宙學4】我們如何一步步量度宇宙的距離?

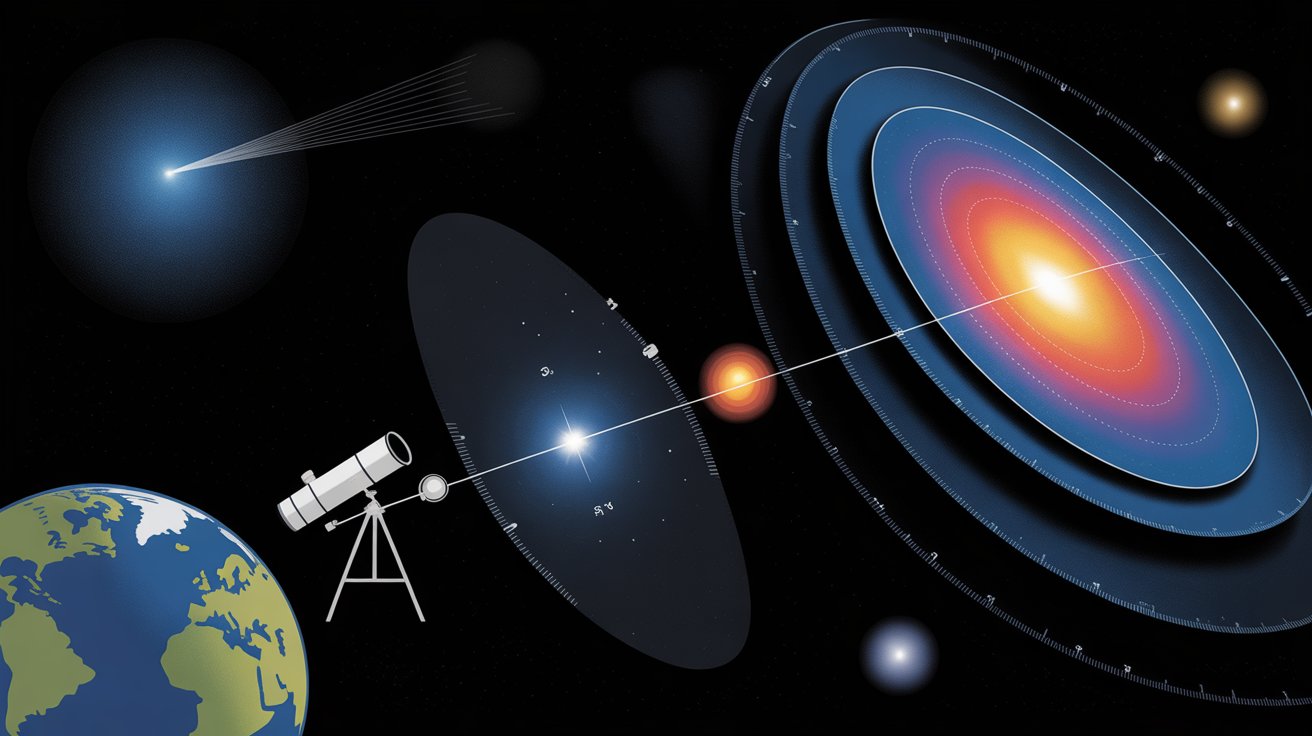

站在夜空下,你會覺得星星閃得近在咫尺;但那些光可能走了數十萬年、數億年,才來到我們眼前。要知道這些天體究竟離我們多遠,科學家發明了一套『量距離的工具箱』——從最簡單的視差觀察,到用可預測亮度的恆星作標準燭光,再到最遙遠用紅移和超新星來推算。這篇文章會讓你能夠看懂為何我們可以一步一步把宇宙的尺度量起來。

用兩眼量距離:視差(Parallax)

換個簡單的遊戲:你把食指伸到眼前,先閉左眼看,再閉右眼看,你會發現手指好像對著背景移動了。這就是視差——同一個物體,從兩個不同位置看,對背景的相對位置會改變。把這個想法應用到地球繞太陽運行的兩個對面位置(例如春天和秋天),我們等於用了地球軌道直徑作為觀測底線,來觀察近距離恆星相對背景的視差角位移。

為什麼有用?如果知道觀測底線(地球到太陽的距離,叫做一個天文單位)和視差角,就可以用簡單的三角幾何算出那顆星與我們之間的距離。這個方法不需要任何複雜物理,只靠幾何,所以它是最直接、最可靠的基礎量距離方法。

在天文上有一個專門的距離單位:1 parsec(讀作「秒差距」)就是當視差角為1弧秒(1/3600度)時的距離,約等於3.26光年。現代最敏感的望遠鏡和衛星可以量到小數毫(千分)弧秒的視差,對應的距離上限大約幾千光年(約三千光年左右)。超過這個範圍,視差角太小,難以可靠測出。

光送回來的時間:雷達與雷射測距

當目標在我們能到達或派探測器的範圍內,我們就可以用『光來回的時間』直接量距離。原理很簡單:發一束雷射或無線電波出去,等它反射回來,量那段來回所需的時間,再乘以光速,就能算出距離。這就是為何我們能很準確知道地球到人造衛星、到月球的距離。

一個經典例子是人類到月球放置的反射鏡(阿波羅任務留下的角鏡)。地面射一束雷射到月球上的鏡子,光幾秒鐘後返回,精準測出的時間幫助我們把地月距離量到厘米級。對於火星、太空船等,也常用類似的電磁波測距法。

靠軌道運動推算距離:開普勒與牛頓的幫手

在太陽系內,很多行星和小天體我們並不需要把儀器放到對方身上才能知道距離。透過觀察它們圍繞太陽的公轉週期,結合牛頓的萬有引力定律或開普勒定律,就能推算它們與太陽的平均距離。換句話說,運動的規律本身就是一把尺。

這方法需要依靠理論模型(重力定律、質量估計等),不是純粹幾何量測,但在太陽系尺度上非常可靠,也補足了雷達/雷射測距的方法範圍。

用亮度判距:標準燭光(Standard Candles)

以上的方法在太陽系或近鄰星域很有力,但對於幾千光年以外,視差和雷達都力有未逮。這時科學家會找一些『內在亮度可以預估』的天體,當作標準燭光。原理也很直觀:如果你知道一支蠟燭本來有多亮、但它看起來比較暗,你就能推算它離你有多遠(亮度會隨距離的平方減少,叫做平方反比定律)。

數學上我們會說:觀測到的光通量(看起來亮度)F,和該天體本來的光度L(總發光功率)有關,距離d大約滿足 F = L / (4πd^2)。解出d,就得到距離。重點是如何知道L——這就是標準燭光的藝術。

造父變星(Cepheid)

造父變星是一類週期性變亮變暗的恆星。早在上世紀,天文學家發現它們的脈動週期和內在亮度有穩定的關係:週期越長,內在亮度越大(這稱為 Leavitt 定律)。因此,只要量到變星的脈動週期,就能估計它的真實亮度,再用上面那個平方反比關係算出距離。

造父變星因為夠亮,能用來量測數百萬光年範圍內的距離,是宇宙量距離階梯中非常重要的一階。

RR 變星

RR 變星是另一種週期變星,亮度比造父變星暗,週期也通常較短。它們作為標準燭光可以量測到較近但仍超出視差範圍的距離,常用於測量銀河系內或鄰近星系的距離。

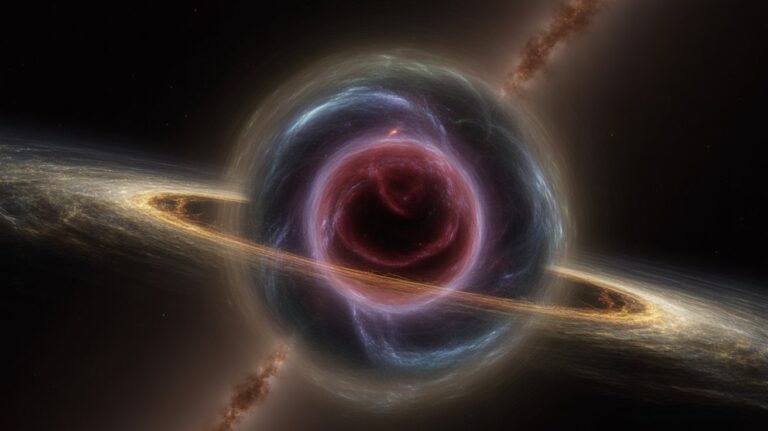

Type Ia 超新星

到了更遠的宇宙尺度(上億至數十億光年),科學家使用一種特殊類型的超新星——Type Ia。這種超新星發生的機制使得它們的最大光度變得非常接近一致,所以可以當成遠距離的標準燭光。90年代之後,Type Ia 超新星被用來量度遙遠星系的距離,甚至在二十世紀末幫助發現宇宙加速膨脹的證據。

從一階到下一階:距離階梯(Cosmic Distance Ladder)

每一種方法都有自己的量測範圍與限制:視差可靠但只能到幾千光年;造父變星能更遠,但需要先用視差去校準它們的亮度;Type Ia 又能更遠,但也需要造父變星或其他方法來先校正它們的絕對亮度。科學家把這種『一階一階往上疊』的方法稱為宇宙距離階梯(Cosmic Distance Ladder)。

想像一個梯級:底層用視差直接量距離,下一階用視差校準的造父變星,再用造父變星校準更亮的標準燭光,如Type Ia。每一層都有重疊區間,重疊的地方可以互相比較、互相驗證,這樣整個系統才會穩健。如果某一層有系統性錯誤,會沿著階梯往上放大,影響我們對整個宇宙尺度和年齡的估計。

最大的尺度:紅移與哈伯定律

當我們觀察非常遙遠的星系,會發現它們的光譜被拉向紅色(波長變長),這個現象叫紅移(redshift)。紅移主要由宇宙膨脹造成:空間本身在膨脹,光在旅途中被拉長,拉得越多代表光走過的距離和時間越長。哈伯定律指出,星系的退行速度(從紅移可估)與距離成正比,這使得在極大尺度上紅移可以用來估計距離。

不過,要把紅移數值精確轉換成距離,需要對宇宙膨脹的歷史有模型(例如膨脹速率是否隨時間改變),因此又回到依賴前面階梯中校準過的標準燭光,兩者相互印證。

誤差、塵埃與系統性影響

量距離不是單純的計算遊戲,還要處理很多現實問題。比方說星際塵埃會吸收並散射光,使得天體看起來比實際更暗,若不校正就會高估距離。不同類型的變星、超新星在不同環境下的亮度也可能有差異(例如金屬元素豐度的影響),這些都會引入系統性誤差。

因此天文學家非常重視不同方法之間的互相校準與交叉檢驗。現代任務如歐洲的 Gaia 衛星,正是用來把視差量測做到更遠更準,為整個距離階梯提供更穩固的基礎。

為何這些量距離的方法重要?

因為距離是理解宇宙其它性質(例如恆星實際亮度、星系質量、宇宙年齡、膨脹速率)的第一把尺。錯誤的距離就會造成一連串的錯誤結論。舉個例子:用 Type Ia 超新星度出的距離,結合紅移,讓我們發現宇宙並不是在慢慢減速,而是在加速膨脹,這是二十世紀末天文學的大發現。

結語

從伸出拇指看背景的簡單把戲,到把雷射打向月球的高精度實驗,從用行星軌道推算距離,到靠變星與超新星做標準燭光,科學家一步步搭起了一座量距離的梯子。每一階既有其優勢也有局限,彼此重疊、互相校驗,才讓我們能越測越遠,從銀河走到宇宙的彼岸。下次你抬頭看天,記住那道光可能跨過億年的時間與空間,靠著這些方法才讓我們得以把它放到宇宙的地圖上。