【宇宙大爆炸2】微波背景輻射如何揭示大爆炸的故事?

當我們抬頭望向星空,會不會想過宇宙的冷熱和歷史如何被保存下來?今天要說的不是遙遠難懂的數學,而是幾個簡單的觀察與生活化的比喻,幫你把「宇宙大爆炸留下的餘溫」──也就是宇宙微波背景輻射(CMB)──看得清楚又有畫面。

宇宙在膨脹,於是變冷

1920年代以來,天文學家發現遠方星系的光有紅移:光波被拉長,顏色往紅邊偏移。這告訴我們宇宙在膨脹。想像一張印有格子的橡皮布被拉長,格子之間的距離變大;同樣地,光波的波長變長、能量降低。當宇宙膨脹時,裡面的光和物質跟著被“拉薄”,整體溫度因此下降。於是,若宇宙曾經非常熱、致密,那麼它應該會留下某種冷卻後仍可觀測到的「餘溫」。

什麼是黑體輻射?日常例子幫你理解

黑體輻射是任何有溫度的物體會發出的電磁波,形狀(頻譜)只由溫度決定。舉例:人體約37°C,主要放射的是紅外線,用夜視儀才看得見;太陽表面約6000 K,主要發出可見光,所以我們看到光亮的太陽。溫度越低,發出的電磁波能量越低、波長越長。當我們把溫度降到接近絕對零度(0 K,約−273.15°C),這種輻射會移到微波波段,這就是宇宙微波背景輻射所在的位置。

從電視雪花到重大发現:Penzias 和 Wilson 的故事

在1960年代,貝爾實驗室的兩位工程師 Arno Penzias 和 Robert Wilson 在調校一個巨大的收集天線時,發現無論他們怎樣去除周圍已知的電磁雜訊,總有一層來自四面八方、非常微弱但永遠存在的背景信號。他們甚至擔心是天線被鴿子糞便弄髒了,清潔後仍然存在這個雜訊。當時很多人連電視雪花(那種沒有訊號時螢幕上的雪白點)裡有一小部分能量竟來源於宇宙也覺得離奇:普通天線指向天空,也可能接收到宇宙的信號。

後來物理學家們把這個訊號和大爆炸理論預測的「餘溫」對照,發現兩者吻合:這就是宇宙微波背景輻射,溫度約為2.7 K(開氏,接近絕對零度)。Penzias 和 Wilson 因此獲頒諾貝爾物理學獎。

衛星測量把餘溫圖像化:COBE、WMAP、Planck

地面測量受到大氣和天氣影響,於是科學家把儀器送上太空。1990年代的 COBE 衛星首次畫出全天空的背景溫度,證明它是一個極接近完美的黑體,平均溫度約為2.7 K(常寫作2.725 K)。之後 WMAP、再後來的 Planck 衛星把解析度和精確度一步步往上推:COBE 到小數後2–3位、WMAP 到小數後5位、Planck 到小數後6位。每多一位精確度,對儀器靈敏度的要求大約要提升十倍,這背後是非常大的工程成就。

微小起伏:一片平靜湖面上的微浪

如果把 CMB 想像成一面很平靜的湖,平均溫度非常一致,但靠近看會發現微微的波紋。這些溫度的高低差非常非常小(只有百萬分之幾到百萬分之一的量級),稱為各向異性(anisotropy)。科學家把這些微小波紋做統計,發現有特定的常見尺寸:最顯著的波紋對應一個角尺寸,差不多是你把手臂伸直,用食指覆蓋天上一小塊時的角度──大約一度左右。雖然在我們肉眼看是很細微,但放大解讀,這些波紋告訴我們早期宇宙裡密度的波動有多大、分布如何。

為什麼這麼平均?——地平線問題的直觀說法

觀察到的背景溫度非常均勻,這本來令人驚訝。在沒有額外機制的情況下,宇宙中相隔很遠的兩個區域(比如天球上一度角外的兩點)在早期並沒有足夠時間用光或其他訊號互相溝通,理論上不應該能達到同一溫度。像把咖啡倒進牛奶再攪拌,你需要一支攪拌棒把整杯攪勻;如果沒有攪拌棒,各處不會自動達到同溫。把這個比喻帶回宇宙:為什麼整個宇宙好像被一支看不見的攪拌棒均勻加熱?這就是所謂的地平線問題(horizon problem)。

那些微小漲落來自哪裡?聲波與原初起伏

這些微小的溫度起伏反映了早期物質密度的微小差異:有些地方稍微密集一點,有些地方稍微稀疏一點。在熱而帶電的早期宇宙,光子和電子、原子核緊密耦合,密度差異會產生壓力與重力的角力,形成類似聲波的振盪(我們稱之為「聲學振盪」)。到了宇宙冷卻、光子與物質脫耦(約在宇宙年齡38萬年左右)時,這些振盪的瞬間被定格,留下剛才看到的溫度微波紋理。不同尺度的波紋對應不同大小的振盪模式,這就是為何我們在統計圖(所謂功率譜)上會看到一連串的峰值,這些峰值告訴我們早期宇宙的物理參數,例如物質與輻射的比例、宇宙的幾何形狀等。

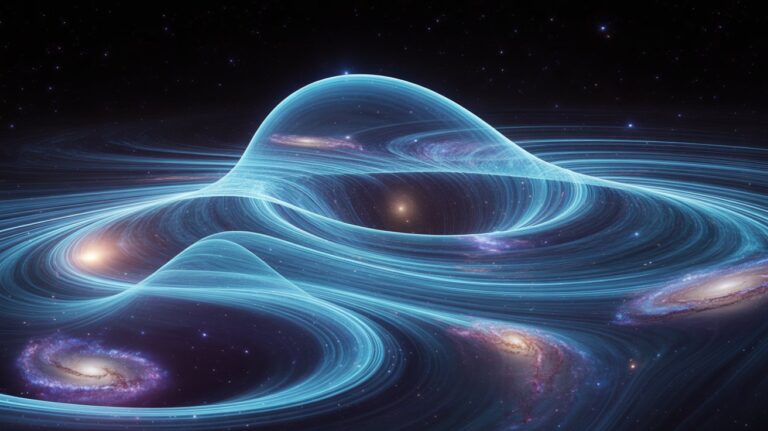

暴脹:一個讓宇宙可以被“攪勻”的想法(簡明說明)

為了解決地平線問題,物理學家提出了一個重要概念:暴脹(inflation)。暴脹假設在大爆炸後很短的時期,宇宙經歷了一段極為快速的指數級膨脹,像把一小塊有痕跡的麵糰快速拉成整張薄皮。暴脹的兩個關鍵效果是:第一,暴脹前的微小區域能夠因為在暴脹前有足夠時間互相溝通而達到一致的溫度,然後被暴脹拉伸成現在天上我們看到的巨大全域;第二,暴脹可以把量子層級的微小「抖動」放大成大尺度的密度起伏,成為後來形成星系和 CMB 微異性的種子。用更生活的比喻:想像把一塊帶有細小斑點的橡皮布拉長,斑點被放大成可見的花紋,這些花紋就是今天留下的微小波紋。

微波背景為何重要?結語

宇宙微波背景輻射不是單一個觀測數據,而是一整套豐富的資訊庫:它的平均溫度證實了宇宙曾經非常熱,符合大爆炸的基本預測;它的微小起伏揭示了早期宇宙物質的分布、聲學振盪以及潛在的物理參數;而它的極高均勻性則推動了像暴脹這樣的理論發展。從兩位在貝爾實驗室清除鴿子糞便的工程師,到一顆又一顆精密的太空衛星,科學家一步步把「看不見的餘溫」變成了一張張可讀取的宇宙地圖。下一次你看到電視雪花、端起一杯攪拌的咖啡或把手指伸向天空時,想像那些看不見的微波如何跨越千億光年的歷史,提醒我們宇宙曾經經歷過怎樣的火熱與冷卻。