【相變4】從相變導入更深層物理概念——基本相變與基本作用力

物質的狀態改變,不只是形態上的轉換,更是物理描述方式的根本改變。這種從一種狀態跳躍到另一種狀態的過程,我們稱之為「相變」。透過相變,我們能一步步理解從日常生活到宇宙起源的物理力量,揭開物質世界的神秘面紗。

相變:物質狀態與物理描述的轉換

物質隨著溫度或能量的變化,會經歷不同的相變,常見的有:

- 固態(如冰)

- 液態(水)

- 氣態(水蒸氣)

- 等離子態(高溫帶電氣體)

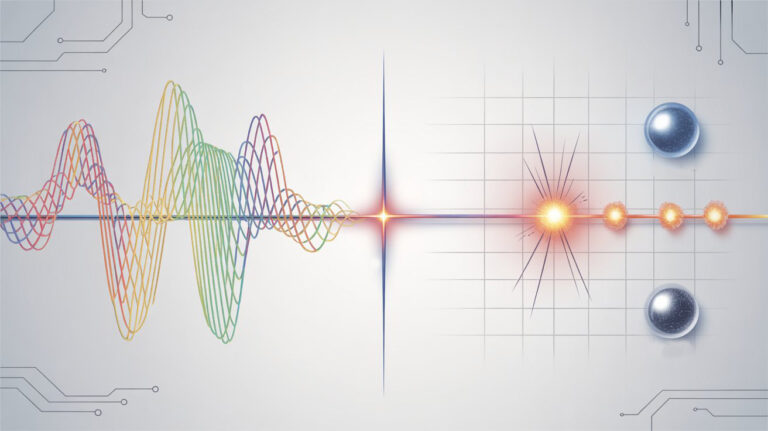

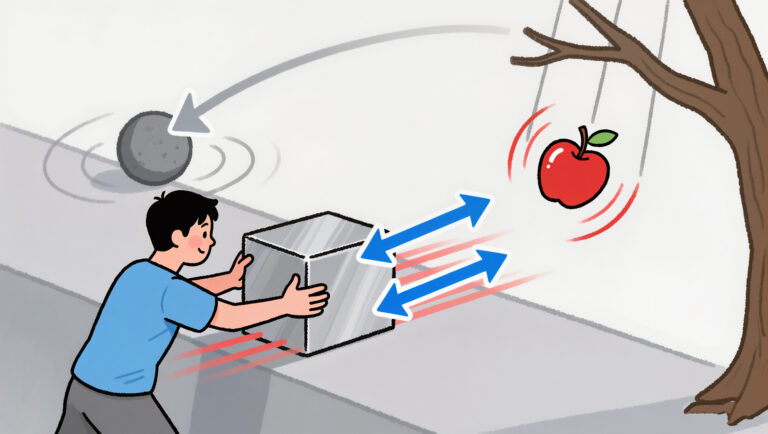

每一種狀態,都需要不同的物理理論來描述。例如,固態物質的運動可以用牛頓力學來理解,像是力等於質量乘以加速度(F=ma),或是動能的計算(1/2 mv²)。但當物質變成液體時,牛頓力學就不夠用了,我們需要流體力學來描述液體的流動與密度變化。再進一步變成氣體時,理想氣體方程式(PV=nRT)則幫助我們理解氣體的壓力、體積與溫度關係。當物質進入等離子態,粒子帶電,電磁力開始主導,電磁學成為描述的關鍵。

這告訴我們一件事:當物質由一種相變成另一種相,它的物理性質改變了,我們也必須換用新的理論框架來理解它。這種轉換過程,就是相變的核心意義。

從等離子體到原子:基本粒子的世界

在高溫的等離子體中,帶正電的原子核和帶負電的電子分離自由存在。當溫度降低,這些帶電粒子會重新結合,形成中性原子,這也是一種相變。這就像是冬天脫毛衣時,因為摩擦產生靜電,電子從一件衣服轉移到另一件,形成帶電現象;而在宇宙中,帶電粒子重新結合,形成原子,讓物質變得穩定。

我們日常感受到的兩種基本力——靜電力和重力,也在這裡扮演重要角色。靜電力讓帶電粒子相互吸引或排斥,而重力則是地球吸引我們、月亮引起潮汐的原因。

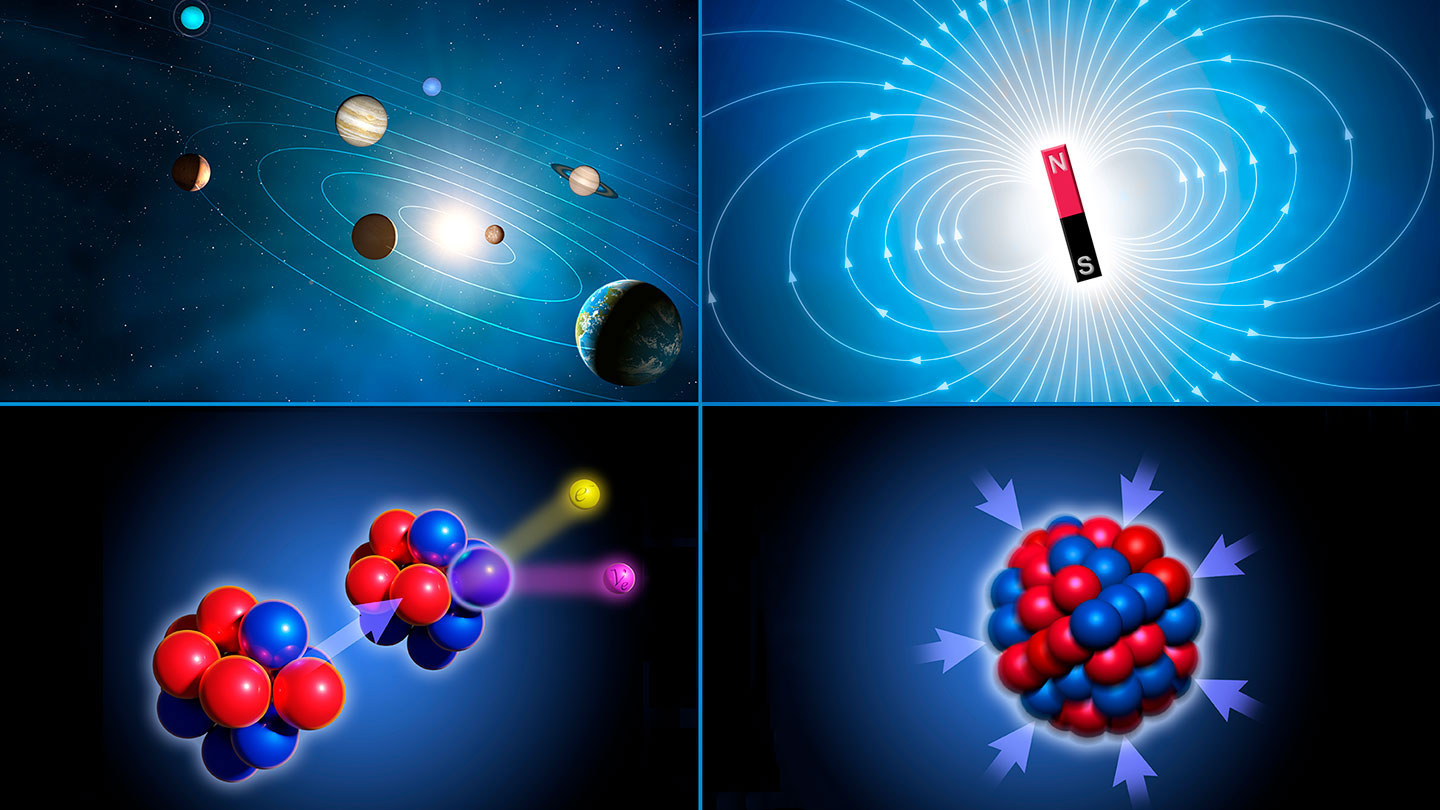

四種基本作用力:宇宙的四大支柱

物理學家發現,宇宙中所有的力都可以歸納為四種基本作用力:

- 萬有引力:影響範圍最大,控制星球運行和我們腳下的重力。

- 電磁力:作用於帶電粒子,解釋靜電和磁力現象。

- 弱作用力:在微觀世界中,負責放射性衰變,例如中子變成質子的過程。

- 強作用力:將質子和中子緊密束縛在原子核內,克服它們之間的電磁排斥。

舉例來說,中子雖然不帶電,但會透過弱作用力衰變成質子,釋放出電子。強作用力則像宇宙中的膠水,讓帶正電的質子能夠黏在一起,形成穩定的原子核。

高能世界與宇宙的起源:相變的宇宙故事

當我們把目光放到宇宙初期,那時的溫度和壓力極高,物質的行為已經無法用靜電力和重力來解釋,而必須引入強作用力和弱作用力。隨著宇宙膨脹和冷卻,物質經歷一連串相變,從高能粒子態變成等離子體,再到原子、分子,最後形成星球和星系。

這就像是宇宙的成長故事,每一個階段的相變都帶來新的物理規則和結構。當氫氣聚集到一定程度,核融合反應開始,恆星誕生,宇宙也因此充滿光與熱。

結語:相變不只是溫度的改變,更是物理世界的蛻變

相變遠超過我們日常看到的冰融化或水蒸氣蒸發,它代表著物質行為和本質的根本改變。每一次相變,都需要我們用不同的物理理論來理解,從牛頓力學到電磁學,再到強弱作用力,層層深入,揭示宇宙的奧秘。

了解相變和基本作用力,不僅幫助我們認識身邊的世界,更是探索宇宙起源與未來的基礎。下次當你看到冰塊融化或感受冬天的靜電時,不妨想想,這些簡單現象背後,藏著多麼精彩的物理故事。